某个夏日的午后,我坐在凉爽的书房里,手里握着一杯热茶,翻看着一本厚厚的工程技术杂志。

忽然,一个醒目的标题吸引了我的注意:黄万里的“雅鲁藏布江引水至黄河”的设想铺天盖地地出现在眼前。

刹那间,脑海中浮现出一幅幅壮观的画面——波澜壮阔的雅鲁藏布江河水跨越高山,汇流入黄河,仿佛一首豪迈的史诗。

黄万里教授当年的设想,可不仅仅是画大饼那么简单。

这项庞大的调水工程,在今天也引发了激烈的讨论。

而这项工程的预算高达100亿一公里的数字,工期长达30年,更令人咋舌。

让我们从几个方面一探究竟,体会一下其中的复杂与艰难。

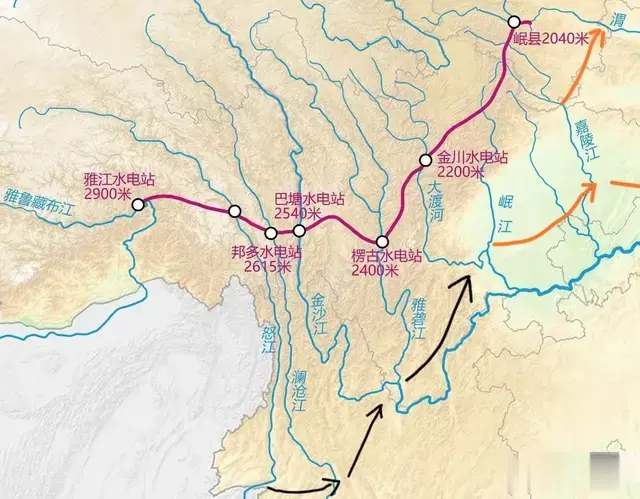

来看看这个宏大的调水工程是如何规划线路的。

雅鲁藏布江,这条发源于西藏并向孟加拉湾奔流而去的大河,被选作了引水的起点。

为什么选择这里?

答案很简单,这里水量充沛,年均径流量达到了1400亿立方米,且地势较高,方便自流引水。

而黄河上游的终点选在了青海省的扎陵湖或鄂陵湖区域,因为这些地方海拔高,需要克服一定的地形高差问题,但也具备了相对的优势——接纳庞大的水流。

想象一下,这条引水线路大致从雅鲁藏布江的中游林芝市大拐弯段起,穿越那曲分水岭和唐古拉山,最后经过可可西里的输水渠以及巴颜喀拉山的隧洞,历经1200公里的艰险里程最终抵达黄河。

这段线路不仅包括明渠、隧洞、渡槽,还涉及到几大关键节点,比如大拐弯水库的建设,高大约300米,并具备发电功能;唐古拉山隧洞,这个穿越海拔5000米山脉的工程可能需要长达80-100公里的超长隧洞;以及在可可西里的输水渠,为减小生态破坏而利用了天然河道和人工渠道的结合。

面临这样一项极具挑战性的超级工程,前期的成本预算自然不是一个小数目。

据保守估计,总预算高达8到12万亿元人民币,包含了土木工程、设备和材料、生态补偿、科研与勘测等多个部分。

在高海拔的复杂地形条件下,单位成本达到了70至100亿元人民币每公里。

其中,隧洞的建设成本约为80亿元每公里,水库的造价则达到了每座500亿元,而渠道的建设则相对低廉些,为10亿元每公里。

此外,还需要为高海拔施工配备专用工程机械、抗冻钢材以及泵站机组等,甚至考虑到可能需要对移民安置、植被恢复以及国际水资源进行补偿。

这样一项庞大的工程,工期自然也不是短时间内能够完成的。

根据现有的工程技术水平及施工条件,整个工程的勘测与设计阶段就需要5到8年时间,解决如冻土施工、地震带避让等技术难题。

主体工程的建设预计为15到20年,考虑到超长隧洞掘进速度按5米/天计算的工程量。

再加上生态修复与试运行时间,整个总工期估计在25到30年左右。

从排版设计到基础设施的建设,都不可避免地面临着各类地质风险。

这条线路需要穿越青藏高原地震带,如汶川地震带延伸区域、冻土层及岩爆区,超深隧洞的建设甚至可能引发山体滑坡或地下水系破坏。

此外,生态影响同样不可小觑。

雅鲁藏布江的下游,涉及到印度和孟加拉国的水资源问题,可能引发国际争端。

青藏高原的湿地和濒危物种栖息地,如藏羚羊等,都将受到工程威胁。

这些问题都需要慎重考量,谨慎处理。

高海拔缺氧环境下,隧道掘进机效率下降50%以上;极寒条件下混凝土浇筑难度也极大,需要-30℃抗冻配方。

这些技术难题虽然可以通过科技进步逐步解决,但无疑增加了工程的复杂性和成本。

不仅如此,还必须应对政治与经济风险。

这样万亿级的投资,可能至今还会导致中国财政的巨大压力,且回报周期极长,以农业和生态效益为主。

这需要和印度、孟加拉国在跨境水资源上达成协议,以减少外交抵抗。

面对如此庞大的工程,分阶段实施显得尤为重要。

比如,可以优先建设试验段,如巴颜喀拉山隧洞,以验证技术的可行性。

这样不仅可以减少因技术问题导致的整体工程风险,还能为后续工程积累宝贵的经验。

在今天,国际合作的重要性不言而喻。

与相关国家签署水资源协议,减少外交阻力,可以为工程的顺利推进提供坚实保障。

同时,也可以考虑一些替代方案,比如结合“小规模引水”和“人工增雨”等方法,逐步实现目标,降低工程总体风险。

从雅鲁藏布江引水至黄河,这一设想无疑是充满雄心壮志的。

黄万里教授提出这一构思时,我们的国力、装备、技术都无法支持。

如今,当我们再度审视这一宏大工程,发现它依然充满挑战,甚至在气候变化、降水线北移的背景下,实际需求仍需重新评估。

这个梦想,为我们提供了一个独特的视角去思考工程技术的极限和人类对自然改造的能力。

或许我们在未来某一天能实现这样伟大的目标,但现阶段,它还更多地是一个借助于科技幻想与工程理想的“围魏救赵”之策。

无论如何,这种勇于挑战的精神和远见卓识都值得我们尊敬和思考。

或许,真正的意义在于这个梦想本身所激发出来的无限可能和勇气。

这位是保守派啊 觉得激进派太保守了