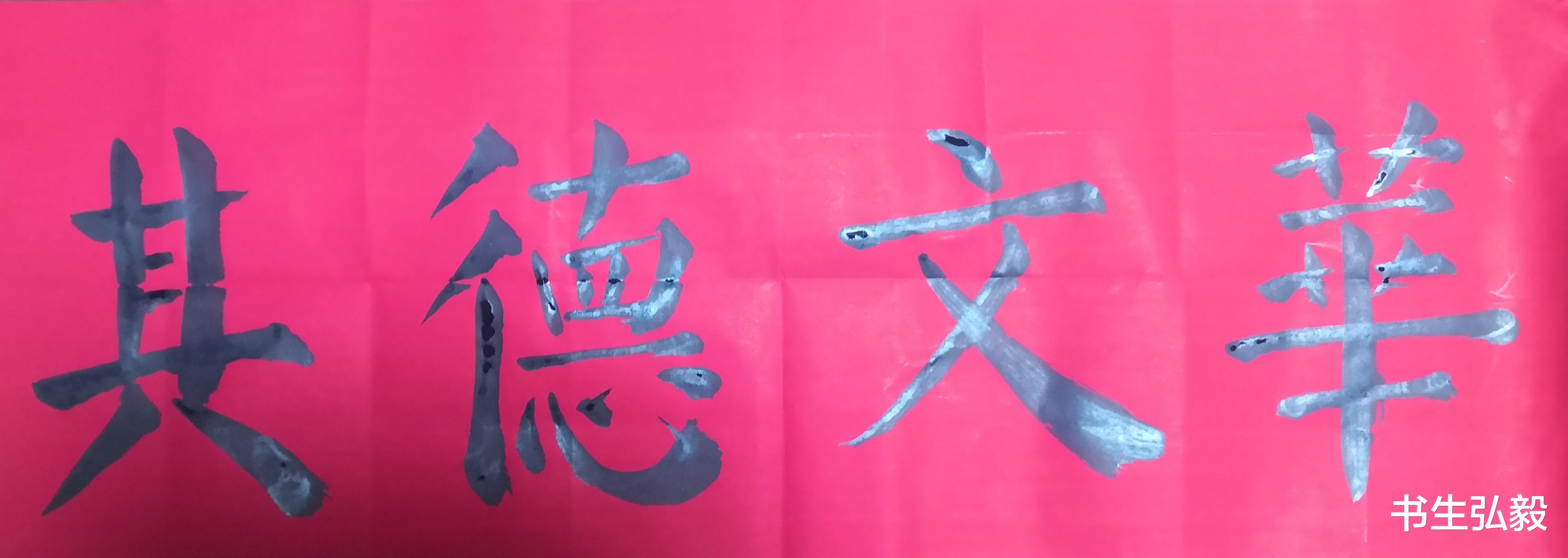

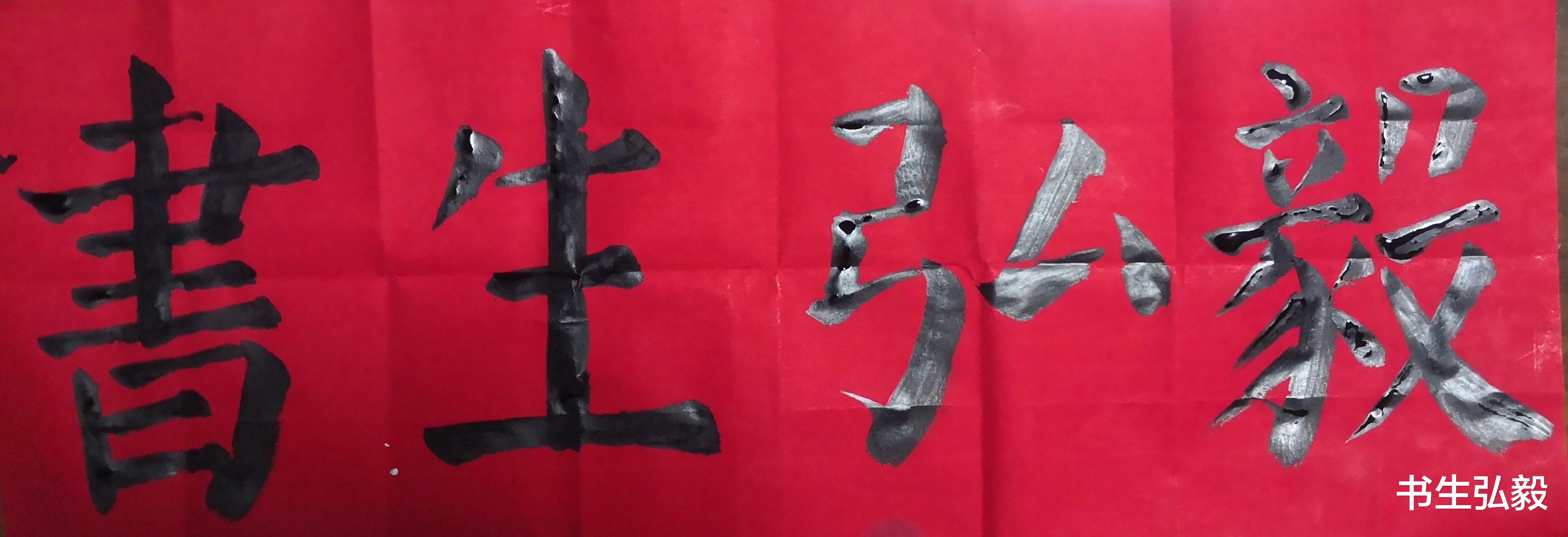

其德文化,与您一起,传播中国传统文化

《黄帝.阴符经》经曰:观天之道,执天之行,尽矣。故天有五贼,见之者昌。五贼在心,施行于天。宇宙在乎手,万化生乎身。黄帝之论,后生小子,不敢有违,先列于作文之先,以正视听。

然而,万化生乎身,万化生乎身之何处?值得探讨。以黄帝之后,儒、道、佛各家之论,直指一心。明代大儒王阳明,更有万化根源总在心之说。

其德文化,与您一起,传播中国传统文化

儒家经典,《大学》论道,止于至善以亲民,明德得明。止于至善之途,格物、致知,诚意、正心。《大学》论道,止于至善之途,不离一心。

儒家经典,《中庸》论道。天命之谓性,率性之谓道。一个性字,天生之心,可谓道心,不离一心。

儒家经典,《中庸》论道。唯天下至诚,为能尽其性。能尽其性,则能尽人之性。《中庸》论道。唯天下至诚,能尽人之性,能尽人之生心。无论天之生心,还是人之生心,无论道心、人心,《中庸》论道,总不离一心。

儒家经典,《孟子》论道。“人之有四心”, “大人者,不失其赤子之心者也。” “操则存,舍则亡;出入无时,莫知其乡。惟心之谓与?”。

儒家经典,《孟子》论道。以《尽心章句》结尾,尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。万物皆备于我矣。反身而诚,乐莫大焉。《孟子》论道,还是不离一心。

儒家的老祖宗,孔子十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。孔子到老,追求的也不过从心二字,孔子到老,最高的境界,无非能从心而不逾矩而已。

后世儒家朱熹、王阳明,虽然在格物一事之上,有所分歧,但于《大学》之正心,从来没有分歧。儒家之道,不离一心。

其德文化,与您一起,传播中国传统文化

道家之道,道不可道,以得一为要。天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,王侯得一以为天下贞。

道家之道,道不可道,以得一为要。道家之一,他在哪里得呢?致虚极,守静笃。万物并作,吾以观其复。道家得一,在观道心之复。道家也不离此心。

道家之圣人,虽无常心,但是道家之圣人,以百姓之心为心。道家的圣人之治,用的是虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。道家的圣人之治,无论是虚其心,还是弱其志,都不离治其心。

其德文化,与您一起,传播中国传统文化

儒家、道家的老祖宗《易经》,从某种程度上来说,和佛家,简直如出一辙。

佛家之心,应无所住,而生其心。佛家之心,无住于相,无住于念,无住于法,而以自性生万法,面对广大虚空,万物色相。佛家之心,不离自心,不离自性。佛家也不离一心。,

《易经》64卦,384爻,每一卦、每一爻所对应的都是某人、某事、某物某时、某境、某相,《易经》64卦,384爻,每一卦、每一爻,和佛家的万物色相,如出一辙。

《易经》在面对某人、某事、某物某时、某境、某相时,以一阴一阳,周流六虚,随时、随地、随人、随事而变,不为境、相所困而趋吉避凶,和佛家的境随心转,有异曲同工之妙。

从来传道传心不传法。《尚书》记载,舜传位给大禹的时候,也不过以心传心。舜传位给大禹的十六字真言:人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。既传道心,又传人心。

舜传位给大禹的时候,所传的道心、人心,大概传自《黄帝.阴符经》的万化生乎身吧。感谢阅读!!!

其德文化,与您一起,传播中国传统文化

易经最早在伏羲氏年代,离周文王的周易有2500年左右,是上古!与佛教相比简直是贬低了我们老祖宗的智慧文化!去查查看印度的佛教是什么时候发源的吧! 应该这样写文章——佛教的理念是从易经里取经而来……才对![得瑟]