公元280年,司马炎统一了三国,结束了长达近百年的乱世。然而,这来之不易的统一局面却仅仅维持了短短二十年。

随后,我国迎来了一个长达三百年的分裂时代——魏晋南北朝。这个时期,北方胡人建立政权,南方汉人割据一方,双方势力此消彼长,却始终无法完全统一。

一直以来,关于造成这场大分裂的罪魁祸首是谁,人们各持己见,有人认为是张角起义引发的蝴蝶效应,也有人说这是历史的必然趋势,还有人认为是司马炎的过错。

那么这场差点毁灭中华文明的大分裂,究竟怪谁?让我们一起看看

正文第一部分:八王之乱:开启三百年乱世的序幕

首先,公元184年,张角黄巾起义爆发,虽然对当时的秩序造成了严重破坏,但并未破坏东汉的根基。

黄巾起义扰乱了东汉的七州二十八郡,但仅仅10个月,东汉正规军就把张角的起义摁灭了,后来东汉政权还算稳定,所以张角背不了这个锅。

要说这个锅,还要往后看一看,公元280年,司马炎以西晋太康元年为记,灭亡孙吴,结束了三国鼎立的局面。

这场内战的起因看似荒谬:司马炎的儿子司马衷,也就是晋惠帝,是个智力有缺陷的人。他的皇后贾南风心狠手辣,专权乱政,引发了司马氏宗室诸王的不满。最初,这只是一场宫廷内的权力斗争,但很快就演变成了全面内战。

参与这场内战的八位王爷分别是:赵王司马伦、齐王司马冏、成都王司马颖、河间王司马颙、楚王司马玮、东海王司马越、长沙王司马乂和南阳王司马模。他们各自拥兵自重,为了争夺权力,不惜兵戎相见。

在这场内战中,各方势力你方唱罢我登场。赵王司马伦先是联合齐王司马冏废黜了晋惠帝,自己当上了皇帝。但没过多久,司马冏又联合其他诸王推翻了司马伦。

接着,成都王司马颖、河间王司马颙又联手对付司马冏...就这样,这场内战持续了十六年之久。

八王之乱给西晋王朝造成了无法弥补的创伤。大量的人力物力在这场内战中被消耗殆尽,朝廷对地方的控制力大为削弱。更糟糕的是,这场内战严重动摇了晋室的统治根基,给了边疆少数民族可乘之机。

正文第二部分:胡汉融合:北方政权的艰难探索

这些政权中,有匈奴建立的前赵、后赵,鲜卑建立的前燕、后燕、西燕,氐人建立的前秦、后秦,羌人建立的前凉、后凉等等。

这些少数民族政权面临的一个重大问题就是如何处理与汉人的关系。毕竟,他们是以少数族群统治多数汉人,如果处理不好,很容易引发动乱。因此,胡汉融合成为这个时期北方政权的一个重要课题。

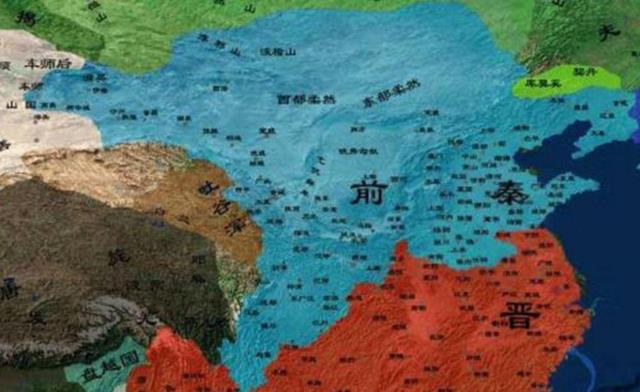

在众多北方政权中,前秦的尝试最为引人注目。前秦的建立者苻坚是一个有远见的统治者。他深知要想长治久安,必须要得到汉人的支持。因此,他大力推行胡汉融合政策,重用汉人官员,采用汉族的政治制度和文化习俗。

在苻坚的治理下,前秦国力迅速增强。公元370年,苻坚灭亡了前燕,统一了北方。随后,他开始谋划统一全国。公元383年,苻坚率领号称百万大军南下,意图一举灭亡东晋。然而,在淝水之战中,苻坚却遭遇了惨败。

苻坚的失败,某种程度上也反映了胡汉融合的困难。尽管苻坚努力推行胡汉融合政策,但在关键时刻,很多汉人还是选择了支持东晋。这说明,真正的民族融合需要漫长的时间和努力。

在前秦之后,北魏的统治者们也在尝试解决胡汉融合的问题。特别是北魏孝文帝拓跋宏,他推行了一系列汉化改革,包括改汉姓、禁胡服、迁都洛阳等。这些改革在一定程度上促进了胡汉融合,但也引发了保守势力的不满,最终导致了六镇起义。

可以说,胡汉融合是一个漫长而复杂的过程。它不仅涉及政治制度的变革,还涉及文化习俗的调和。这个过程充满了矛盾和冲突,也充满了妥协和创新。正是在这样的背景下,北方政权不断探索着统治之道,为日后的大一统奠定了基础。

正文第三部分:门阀政治:南方政权的困境

所谓门阀士族,指的是在东汉末年至魏晋南北朝时期掌握政治、经济、文化大权的世家大族。这些家族通过垄断政治权力和文化资源,形成了一个固化的统治阶层。

门阀政治的形成,可以追溯到曹魏时期推行的九品中正制。这个制度原本是为了选拔人才,但却被门阀士族利用,成为了他们垄断政治权力的工具。

在这个制度下,人才的选拔不是看个人能力,而是看家世背景。这就导致了政治权力长期被少数几个大家族把持。

在东晋和南朝时期,王、谢、桓、萧等几个大族几乎垄断了朝廷的重要职位。即使是皇帝,也不得不依靠这些大族的支持才能维持统治。这种情况严重削弱了皇权,也限制了社会的流动性。

门阀政治的弊端在东晋末年就已经显现出来。公元399年,东晋将领刘裕趁机起兵,逐步掌握了朝廷大权。他多次北伐,收复了不少失地,但最终却未能统一全国。原因之一就是他的根基不稳,受到门阀士族的掣肘。

刘裕最终篡位建立了宋朝(史称刘宋,以区别于后来的赵宋),但他的统治并不稳固。在他之后,南朝的皇帝们不得不通过不断征伐来获取政治资本,以抗衡门阀士族的力量。这种做法虽然在短期内能够维持统治,但长远来看却严重消耗了国力。

门阀政治的弊端在南朝后期达到了顶点。梁朝时期,权臣侯景发动叛乱,导致梁朝灭亡。这场叛乱不仅摧毁了梁朝,也对南方的门阀士族造成了毁灭性的打击。大量的门阀家族在这场动乱中被杀戮殆尽。

侯景之乱后,南方的政治格局发生了重大变化。门阀士族的势力大为削弱,皇权有所加强。然而,此时的南朝已经元气大伤,再也无力与北方抗衡。最终,在隋朝建立后不久,南陈被灭,南北分裂的局面才最终结束。

正文第四部分:三国鼎立:分裂格局的形成

看完整个大分裂,让我们再次回溯到三国时期,那你就会明白,正是因为三国鼎立的局面,为后来的南北分裂埋下了伏笔。

公元184年,张角领导的黄巾起义爆发,虽然被朝廷镇压。但严格意义上来说,这次暴动为后来的军阀混战创造了条件,所以张角也算是承担了一部分责任。

公元189年,汉灵帝驾崩,何进掌控朝政。在袁绍的建议下,何进决定诛杀宦官。然而,这个计划被宦官们察觉,他们先下手为强,杀死了何进。这引发了京城的大混乱,董卓趁机进京,挟持了年幼的汉献帝。

在这些地方诸侯中,最终脱颖而出的是曹操、刘备和孙权。曹操先是在官渡之战中击败了袁绍,统一了北方。随后,他南下荆州,意图一举平定南方。然而,在赤壁之战中,曹操遭遇了惨败,被迫退回北方。

赤壁之战后,天下形成了三国鼎立的局面。魏国占据北方,蜀汉据有西南,吴国控制东南。这三个政权相互制衡,谁也无法轻易吞并对方。

三国时期的分裂局面,为后来的南北对立奠定了基础。魏国控制的北方地区,后来成为五胡十六国的舞台。而蜀汉和吴国占据的南方地区,则成为了东晋和南朝的根基地。

值得一提的是,三国时期还出现了一个影响深远的制度——九品中正制。这个制度最初是曹操为了选拔人才而制定的,但后来却被门阀士族利用,成为了他们垄断政治权力的工具。这为后来南朝的门阀政治埋下了伏笔。

三国鼎立的局面最终被司马炎统一,建立了西晋。然而,正如我们前面所说,西晋的统一并没有持续太久。八王之乱的爆发,再次将我国推入了长期分裂的深渊。

正文第五部分:司马炎的决策失误:分裂的关键因素

在探讨东晋南北朝时期的大分裂时,我们不得不提到一个关键人物——司马炎。作为西晋的开国皇帝,司马炎统一了三国,建立了新的大一统王朝。然而,正是他的一系列决策失误,为后来长达四百年的分裂埋下了祸根。

司马炎的第一个重大失误是他的婚姻决策。他为太子司马衷选择了贾南风作为妃子。这个看似普通的决定,却带来了灾难性的后果。

贾南风心狠手辣,野心勃勃,在司马炎驾崩后,她利用司马衷的软弱无能,专权乱政,引发了司马氏宗室诸王的不满,最终导致了八王之乱的爆发。

第二个失误是司马炎在选择辅政大臣时的判断失误。他选择了无能的杨骏作为辅政大臣。杨骏不仅无法有效治理国家,还与贾南风产生了权力争斗,进一步加剧了朝廷的混乱局面。这种局面为后来的八王之乱埋下了伏笔。

第三个也是最为关键的失误,是司马炎恢复了分封制。他将大量的土地和兵权分封给宗室诸王,希望通过这种方式巩固统治。

然而,这个决定却适得其反。它不仅削弱了中央对地方的控制力,还给了诸王割据一方的资本。在八王之乱中,正是这些手握重兵的诸王成为了主要参与者,导致内战规模空前。

最后一个失误,也许是最为致命的,那就是司马炎选择了智力有缺陷的儿子司马衷作为继承人。司马衷无法有效理政,使得皇权落入了野心家之手。这直接导致了八王之乱的爆发,最终使晋室不得不南迁,形成了长达近三百年的南北对立局面。

然而,历史的发展往往充满了戏剧性。司马炎的这些失误,虽然给我国带来了长期的分裂和动荡,但也在某种程度上促进了民族融合和文化交流。

北方的胡人政权在统治过程中不断吸收汉族文化,逐步实现了胡汉融合。而南方的汉族政权则在与北方的对抗中不断自我完善,为后来的繁荣奠定了基础。

总结:

东晋南北朝三百年的大分裂,其根源是多方面的。

从八王之乱引发的政治动荡,到北方政权艰难探索的胡汉融合,再到南方政权面临的门阀政治困境,每一个因素都在这段历史中扮演了重要角色。

而追根溯源,我们不得不承认,司马炎的一系列决策失误是导致这场大分裂的关键因素。

然而,历史的发展从来不是一帆风顺的。在这三百年的分裂时期,我国经历了巨大的苦难,但也孕育了新的希望。北方的胡汉融合为后来的民族大融合奠定了基础,南方的文化积累为隋唐时期的文化繁荣提供了土壤。

这段历史告诉我们,即便在最黑暗的时期,希望也从未消失。无论是苻坚的胡汉融合尝试,还是刘裕的北伐壮举,都展现了这个时代人们追求统一、追求进步的不懈努力。正是这些努力,最终推动了隋朝的建立,结束了长达三百年的分裂局面。

一个国家的统一与稳定来之不易,需要我们共同珍惜,历史的车轮总是向前滚动的,让我们铭记这段历史,珍惜今天的和平统一,共同创造更加美好的未来。

对于此事,你有什么不同的看法呢?