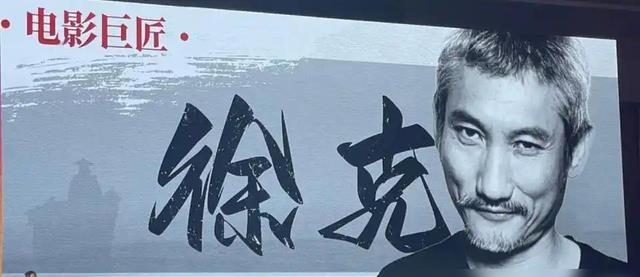

肖战《射雕》香港票房仅450万!武侠大师徐克罪责难逃

导语

在香港电影市场上,票房表现一直是衡量一部电影成功与否的重要标准。然而,近期王晶导演的两部作品和徐克执导的与肖战合作的《射雕英雄传之侠之大者》均表现不佳,引发了业内外的广泛关注和讨论。这不仅仅是票房的滑铁卢,更是对武侠电影未来走向的深刻反思。我们不禁要问,是什么原因导致这些曾经光辉灿烂的作品在票房和口碑上双双失利?

武侠电影的复兴之路

武侠电影曾在华语 cinema 中占据不可动摇的地位,而如今它们在市场上的表现却令人担忧。徐克与肖战合作的《射雕英雄传之侠之大者》在预售阶段虽然表现良好,但公映后票房却止步不前,仅突破450万。这个结果不仅反映了市场对武侠电影期待与实际质量之间的巨大落差,也揭示出久违的“魔改”时代的回潮。

影片在宣传阶段吸引了不少关注,尤其是肖战这个当红小生的加入。然而,观众进场后却发现,影片在剧情和角色上都做了大幅度的改动,这种“魔改”虽然可能是为了迎合某些市场需求,但却与原著金庸作品的精神背道而驰。观众对于这种不贴切角色形象和情节的改动表达了强烈的不满,这也直接导致了影片口碑的滑坡。

近年来,不少金庸小说改编影视剧都遭遇了类似的命运。观众对于这些作品的失望,反映出影视制作团队未能在创新与尊重经典之间找到平衡。要想复兴武侠电影,制作方必须摒弃简单的“魔改”思路,真正理解和尊重原著的精髓。同时,创新也是必不可少的因素。只有在尊重经典的基础上进行创新,才能让新旧观众都满意。

市场对于武侠电影的期待是多元化的。观众希望看到的是既能传承经典武侠精神,又能适应现代视听需求的作品。然而,当前市场上大多数作品似乎都停留在对经典表象的追求,而忽略了内涵和精髓。要想改变这种局面,需要更多有创意和有勇气的制片人和导演加入到武侠电影的制作中来。

票房与艺术价值

票房数据往往被视为衡量一部电影成败的重要标准,但这并不意味着它能够全面反映影片的艺术价值和文化影响力。《射雕英雄传之侠之大者》虽然票房失利,但其背后蕴含的文化价值和艺术探索依然值得关注。

票房不佳并不代表影片没有艺术追求。制作团队可能在影片中投入了大量精力去追求视觉效果和叙事创新,但这些努力如果没有得到观众的认可,就会导致票房与预期相差甚远。影片中所展现的独特视觉风格和叙事手法,也许在艺术层面上有其价值,但在商业市场中却未必能得到观众的买单。

影视作品的文化影响力往往在于其是否能够引发观众对某一主题或问题的思考。《射雕英雄传之侠之大者》尽管在商业上不成功,但如果能够引发观众对武侠文化、金庸作品以及影视改编手法的讨论,那么它也算在文化传播上达到了某种目的。

票房失利并不意味着影片就没有未来。反而,它可能成为后来者的一面镜子,帮助新一代创作者总结经验教训,避免重蹈覆辙。在探讨影片不足之处时,我们也应该看到其尝试和努力,从而激励更多创作者不断突破自我,追求更高的艺术成就。

我们需要重新审视票房与艺术价值之间的关系。优秀影片不一定都能取得高票房,而高票房也不一定就代表影片有多么优秀。我们应当在关注市场表现的同时,更加关注作品本身所传达的信息和价值。

制作团队与观众反馈

制作团队在电影创作过程中承担着巨大的责任,他们不仅需要考虑影片的商业价值,还需关注观众的实际反馈。《射雕英雄传之侠之大者》的失败,让我们看到了制作团队在观众反馈方面需要改进和提升的空间。

观众反馈是电影成功的重要参考。观众作为市场的一部分,其反馈直接影响着电影的口碑和票房表现。因此,制作团队在创作过程中应当更加注重观众的需求和期望,而不是单纯追求个人风格或市场热点。通过观察和分析观众反馈,制作团队可以更好地调整创作方向,提高影片质量。

观众对于角色形象和剧情发展的要求逐渐提高。在金庸作品中,每一个角色都有其独特魅力和深厚背景,观众希望在改编影视剧中看到这些经典角色的真实再现。如果影片在角色塑造和剧情发展上过于随意,就会引发观众的不满。因此,制作团队需要更加用心地去把握角色形象和剧情走向,以符合观众对经典角色的期待。

制作团队需要在创新与传统之间找到平衡点。武侠电影作为一种特殊类型,其成功与否往往取决于导演和制作团队如何处理传统与创新之间的关系。在尊重原著和经典元素的基础上进行适度创新,是取得观众认可的重要途径。因此,制作团队应当在创作过程中不断探索,寻找适合当下观众口味的新颖表现方式。

制作团队还需要加强与观众之间的沟通。有些观众对影片的不满可能源于对影片主题或表现手法的不理解,因此,通过有效的沟通,可以帮助观众更好地理解影片所传达的信息。同时,制作团队也可以通过这种沟通了解观众对影片的真实看法,从而为未来的作品提供参考。

金庸作品的新视角

金庸作品作为华语文学中的经典,其深厚的文化底蕴和丰富的人物塑造,为影视改编提供了无限可能。然而,近年来的改编似乎都陷入了同样的误区,这就需要我们从新的视角重新审视金庸作品的影视化。

新鲜视角是打破当前僵局的重要途径。传统改编方式往往局限于表面的剧情再现,而忽略了作品背后的哲学思考和人物内心世界。为了打破这种僵局,我们需要从更深层次去挖掘原著所蕴含的丰富内涵,将其转化为影视作品中的视觉语言和叙事手法。

新一代创作者可能是改变现状的关键力量。他们通常拥有更为开放和多元化的思维方式,能够从不同文化背景和社会视角出发,对金庸作品进行全新的解读。这种新鲜血液不仅可以为金庸作品注入新的活力,也能够吸引更多年轻观众的关注和喜爱。

技术手段的发展为金庸作品提供了更多可能性。现代影视制作技术的发展,如虚拟现实、增强现实等,为故事叙述和视觉呈现提供了更多可能性。这些技术手段可以帮助我们更好地再现金庸小说中那些宏大而细腻的武侠世界,从而提升观众的观影体验。

新视角下的金庸作品改编需要更多跨界合作。无论是导演、编剧还是演员,都应该在原著基础上展开多维度、多角度的合作创作。通过不同领域专家的共同努力,我们可以更全面地理解和呈现金庸作品中的多元文化,从而创造出更具艺术价值和市场吸引力的影视作品。

影院与观众选择趋势

随着时代的发展,观众对于影视作品的选择也发生了显著变化。这种变化不仅影响着电影市场的发展方向,也对未来投资者在武侠题材上的信心和投入产生了重要影响。

观众越来越注重影片的质量而非明星效应。在《射雕英雄传之侠之大者》中,尽管以肖战为卖点,但最终无法掩盖剧情和角色上的不足。这说明,观众已经不再仅仅被明星效应所吸引,他们希望看到的是高质量、有深度、有内涵的影片。

影院选择趋势也在悄然变化。随着流媒体平台的发展,观众有了更多选择观看影视内容的平台,这对传统影院形成了一定挑战。因此,影院需要通过提升放映质量、提供优质服务等方式来吸引观众回归。同时,应当积极引入多样化题材和高质量影片,以满足不同观众群体的需求。

观众对于武侠题材的期待正变得更加多元化。从传统武侠到现代都市,再到奇幻冒险,观众希望看到不同类型、不同风格的武侠作品。这对创作者提出了更高要求,他们需要不断探索新的叙事方式和表现手法,以迎合不断变化的市场需求。

观众对于文化价值和社会意义有了更高要求。在欣赏视觉效果和剧情发展之外,观众希望通过影片获得更多启示和思考。这意味着,在未来创作中,武侠电影不仅要追求商业成功,还需注重文化传承和价值引导,以赢得观众真正的喜爱。

结语

《射雕英雄传之侠之大者》的票房失利虽然令人遗憾,但也为我们提供了反思当前武侠电影创作现状的重要契机。在这个快节奏、高期望值的时代,如何在尊重经典与创新表达之间找到平衡,是每一位影视工作者需要面对的挑战。未来,我们期待看到更多有创意、有深度的武侠电影作品,不仅能打动观众,也能真正传承金庸作品中的永恒魅力。在此,我们也呼吁每一位影迷,不论是支持新颖尝试还是倡导回归经典,都要以开放包容的心态去欣赏每一个时代赋予我们的艺术探索。