娱乐圈的道德围城与人性困局

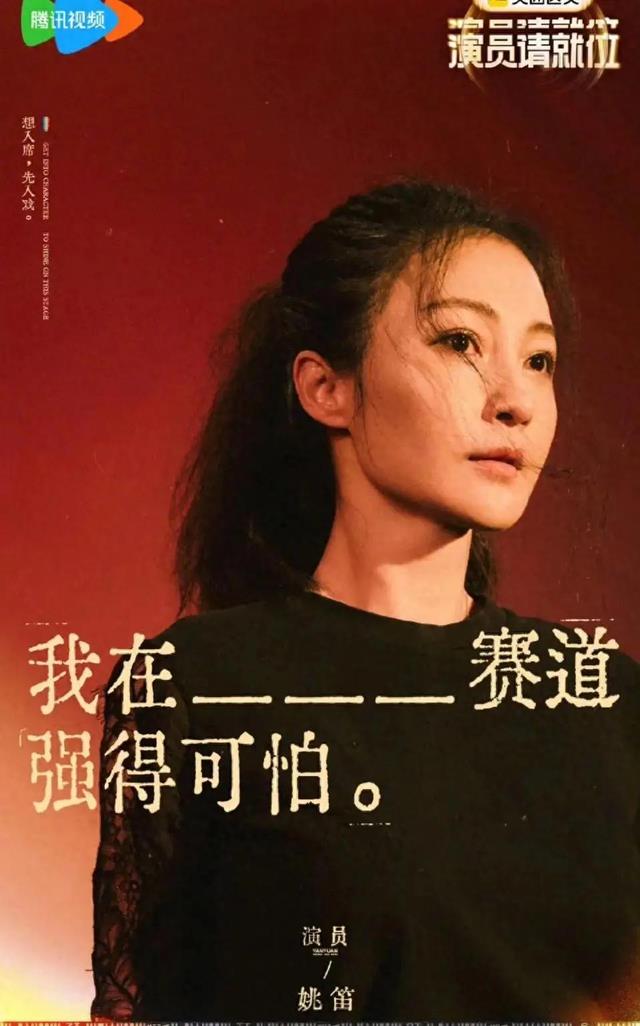

2025年开春的娱乐圈惊雷,来自42岁姚笛宣布加盟《演员请就位3》的消息。

这场持续十一年的舆论风暴,恰似一面魔镜,折射出娱乐圈生态中道德审判与人性困境的复杂光谱。

据中国传媒大学最新发布的《公众人物道德争议追踪报告》显示,近十年涉及道德争议的艺人中,女性复出难度系数是男性的3.2倍。

这十一年间,公众对姚笛的审判已超越事件本身,演变为对娱乐圈性别双标的集体反思。

道德审判背后的性别密码

在清华大学社会心理学实验室的镜面观察实验中,受试者对男女艺人相同道德过失的宽容度呈现显著差异。

当播放虚构的男星出轨新闻时,67%的参与者更关注其作品质量;而面对女星同类事件,81%的人首先进行道德评判。

这种认知偏差,恰是姚笛事件持续发酵的深层动因。

反观涉事女性,从吴绮莉到姚笛,往往要承受事业崩塌与舆论鞭笞的双重打击。

值得关注的是,新生代观众正在重构评判体系。

这种代际认知的裂变,或许正是她敢于逆风复出的底气。

资本博弈下的重生方程式

在姚笛转型幕后的三年间,中国影视产业经历着深度洗牌。

《姥姥的春天》开机仪式上的姚笛,已不再是当年那个等待导演挑选的演员。

她以制片人身份搭建的创作团队,吸纳了多位柏林电影节获奖班底成员。

值得玩味的是,中美电影节的同框照里,徐帆、梁静等资深影人的站位选择。

当创作力成为硬通货,道德瑕疵正在被量化为可管控的风险系数。

这或许解释了为何姚笛能获得资本加持——在收视率与点击量为王的时代,话题度本身就是种稀缺资源。

集体记忆的遗忘曲线与重构

中国人民大学舆论研究所的追踪研究表明,网络集体记忆的平均半衰期已从2015年的18个月缩短至2023年的6个月。

这种算法助推的关联记忆,构建出当代娱乐圈最残酷的对照组实验。

结语

站在2025年的时空坐标回望,姚笛复出事件已演变为社会价值观的试金石。

这场持续经年的舆论拉锯战,最终叩问的是每个围观者的心灵法则:我们是否在维护正义的过程中,无意间建造了新的道德围城?

这些问题的答案,或许比评判某个艺人的复出资格更具时代价值。

最新数据显示,在姚笛官宣复出的72小时内,《演员请就位3》的预约人数暴涨300%,这组讽刺性的数据恰似当代社会的隐喻——我们既渴望审判的快感,又难逃窥私的欲望。

在这场没有赢家的道德剧里,每个人都是演员,也都是观众。