当垂危的司马炎颤抖着写下"以杨骏辅政"的诏书时,太极殿外的士族重臣们正以沉默对抗皇权。这场发生在永平元年(291年)的临终托孤,不仅终结了西晋短暂的平静,更撕破了曹魏以来维系百年的政治契约——外戚不得干政的铁律。而这场豪赌的代价,将在十年后以"八王之乱"的血色狂飙席卷中原。

泰始元年(265年),司马炎踩着"禅让"的红毯登上皇位,却始终无法摆脱得位不正的阴影。他效仿周公分封二十七位宗室亲王,又将九品中正制推向极致,试图用士族门阀的认可来粉饰权力合法性。这种"宗室掌兵、士族治政"的架构,恰似曹魏旧制的翻版,却在司马氏特殊处境下暗藏危机。

真正动摇西晋根基的,是持续二十年的继承人困局。太子司马衷的痴愚举世皆知,而齐王司马攸的贤明又过于耀眼。当司马炎在咸宁二年(276年)重病时,洛阳城中的士族领袖们已在密室里推演着改立齐王的可能。这场未遂的政变,迫使皇帝必须找到制衡士族的新力量。

太康十年(289年),司马炎将岳父杨骏擢升为车骑将军,这个决定如同巨石投入深潭。自曹丕在黄初三年(222年)明令"后族不得辅政"以来,外戚集团已被排挤出权力核心整整67年。当"临晋侯"的封号加诸杨骏时,尚书褚䂮的谏言直指要害:"诸侯卫王室,后妃主内帷,今以后父临晋,祸乱之兆也!"

士族的愤怒源于被打破的利益默契。自东汉覆灭,门阀与皇权达成微妙平衡:士族放弃兵权换取世代官宦,皇室则承诺不引入新势力分权。这种模式在曹魏时期运转良好,直到司马懿凭借士族支持颠覆曹爽。讽刺的是,当司马炎试图复制祖父的成功经验时,却发现自己成了被反噬的对象。

石苞的遭遇最能说明西晋权力场的残酷规则。这位助司马氏夺取曹魏江山的寒门统帅,即便官至大司马,仍被士族轻蔑视为"兵家子"。淮南都督任上,颍川孙氏子弟孙楚当面羞辱:"天子命我参卿军事";淮北监军王琛更编织童谣诬其通敌。最终,这位开国元勋在士族压力下黯然去职,印证了"非我族类其心必异"的门阀铁律。

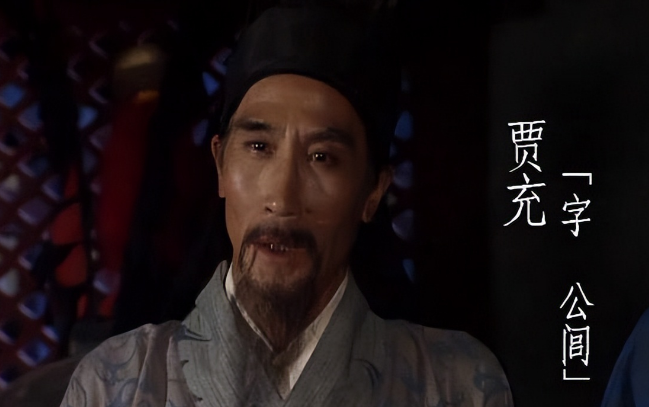

司马炎引入外戚的深层焦虑,正源于这种士族对寒门的绝对压制。当贾充、荀勖等士族领袖在继承人问题上首鼠两端时,皇帝发现自己竟无真正可信之人。杨骏集团的上位,本质是皇权对门阀垄断的绝望反击。

为巩固外戚势力,司马炎在咸宁三年(277年)启动大规模制度变革:诸王支庶推行推恩令,王国军队改由中央派遣中尉统领,甚至强令宗室就藩。这些举措看似削弱宗室,实为杨骏集团铺路。当齐王司马攸被迫离开洛阳时,士族最后的制衡筹码也随之消散。

这种打破传统的权力重组,引发了多米诺骨牌效应。弘训太后丧礼上的仪制之争,暴露了皇权与礼法的根本冲突;"诸侯不得祖天子"的古老训诫,在司马攸的孝服问题上沦为政治工具。当贾充建议"服子服,行臣制"时,士族集团已开始用礼法武器反制皇权。

元康元年(291年),杨骏在政变中满门诛绝,这场血腥开场拉开了八王之乱的序幕。值得玩味的是,诛杀杨骏的楚王司马玮,正是司马炎当年分封的宗室之一。历史在此展现出残酷的因果律:用宗室制衡士族,用外戚防范宗室,最终造就了贾南风与诸王混战的死局。

回望这场权力博弈,杨骏专权不过是压垮骆驼的最后一根稻草。真正摧毁西晋的,是司马氏得位不正引发的合法性危机,是士族门阀对权力垄断的刚性需求,更是打破政治平衡后的系统性崩溃。当司马炎试图用权术修补制度缺陷时,他精心设计的制衡体系,早已为帝国埋下了自我毁灭的基因。