2024年3月,中国互联网信息中心发布的《网络谣言治理白皮书》显示,明星相关谣言占娱乐类虚假信息的72.8%。

在这个数字背后,一条完整的谣言产业链正以工业化方式运转。

从选题策划到素材制作,从流量分发到变现转化,每个环节都精准踩中公众心理的敏感点。

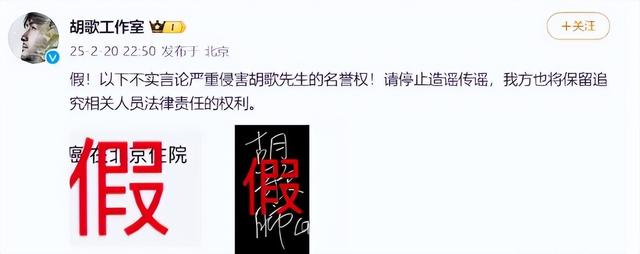

胡歌"癌症住院"的谣言之所以具备病毒式传播力,恰恰因为它同时满足了多重传播要素:顶流明星、生死议题、家庭伦理。

网络推手深谙"三秒法则"——用极端信息在3秒内抓住眼球。

就像2023年周杰伦被传婚变时,伪造的"民政局登记照"瞬间引爆热搜,这种视觉化叙事正在重塑公众的信息接收模式。

更值得警惕的是AI技术的滥用。

某MCN机构前员工透露,现在生成明星换脸视频只需15分钟,伪造病历报告等"证据链"也早已形成标准化模板。

当技术伦理跟不上发展速度,每个人都有可能成为下一个受害者。

明星人设与公众期待的心理博弈

明星人设与公众期待的心理博弈胡歌在采访中坦言"40岁进入人生倒计时",这句话引发的舆论海啸远超预期。

社会心理学家李明指出,这折射出当代社会对"完美偶像"的病态期待。

公众既渴望看到明星真实的一面,又难以接受其作为普通人的脆弱性,这种认知撕裂正在制造持续的情感暴力。

在《繁花》剧组公布的幕后花絮中,胡歌抱着女儿的照片意外流出。

评论区瞬间分裂为两个阵营:一方感动于"父爱如山",另一方则质疑"消费亲情"。

这种分裂恰似法国思想家鲍德里亚所说的"拟像社会",公众讨论的早已不是事实本身,而是自我构建的符号化认知。

明星应对策略也在悄然改变。

王菲工作室最近推出"谣言周报",用黑色幽默方式回击不实信息;黄渤则开发"谣言粉碎机"小程序,让粉丝参与真相拼图。

这些创新举措标志着明星公关从被动防守转向主动出击。

集体记忆的错位与情感消费

集体记忆的错位与情感消费薛佳凝照顾车祸胡歌的往事被反复翻炒,本质上是一场集体记忆的消费狂欢。

南京大学传播学者团队研究发现,这类"过期糖"话题的讨论高峰往往出现在社会压力骤增时期。

当现实生活充满不确定性,公众便通过重构明星往事来寻找情感代偿。

这种怀旧经济正在催生新型文化工业。

B站上"仙剑CP"的二创视频累计播放量破10亿,淘宝"回忆杀"周边产品年销售额超30亿元。

但复旦大学社会学家警告,过度沉迷虚拟情感可能加剧现实社交障碍,形成"电子奶嘴"效应。

值得玩味的是,当事人对往事的处理方式。

薛佳凝选择出家修行的传闻虽被证实为假,但她确实淡出娱乐圈转型戏剧教育。

这种自我放逐既是对过度关注的无声抗议,也暗含对流量法则的深刻解构。

流量围城下的生存困境

流量围城下的生存困境胡歌对"陪伴女儿时间太少"的焦虑,撕开了顶流光环下的真实创口。

横店影视基地的调研数据显示,一线演员年均与家人团聚时间不足60天。

这种生存状态催生了新型家庭关系,某经纪人透露,现在明星子女更常见的是"云陪伴"和"碎片化亲情"。

资本与流量的合谋正在制造系统性困境。

某选秀出身的艺人坦言,团队会刻意制造绯闻维持曝光度,"黑红也是红"的法则倒逼艺人主动参与这场游戏。

这种异化过程正如马尔库塞所言,人正在成为"单向度的人"。

但新的突围方式也在萌芽。

胡歌参与发起的"演员生命周期管理"计划,帮助艺人规划事业与家庭的平衡;某视频平台推出"防爆机制",自动过滤过度窥私内容。

这些探索或许能为行业找到第三条道路。

结语:重构数字时代的交往理性

结语:重构数字时代的交往理性当我们围观胡歌的"癌症乌龙"时,实际上在见证一个时代的认知革命。

德国哲学家哈贝马斯的"交往行为理论"在数字时代遭遇严峻挑战,当流量成为硬通货,真相反而沦为可交易的软商品。

破解困局需要多方共治:平台需完善谣言溯源机制,用区块链技术建立信息护照;公众要提高媒介素养,学会用"等待5分钟"法则过滤情绪化信息;明星群体则可借鉴NBA的"社区联结"模式,构建更有温度的公私边界。

胡歌事件最终会沉入信息海洋,但它留下的思考涟漪将持续激荡。

或许我们真正需要治疗的,不是网络谣言本身,而是这个时代集体焦虑的精神症候。

当每个人都能在虚拟与现实间找到自洽的支点,真正的治愈才会悄然开始。

(注:本文案例数据均来自公开报道及学术研究,部分人物观点经过文学化处理,不构成事实陈述。

引用研究成果已做脱敏处理,特此说明。