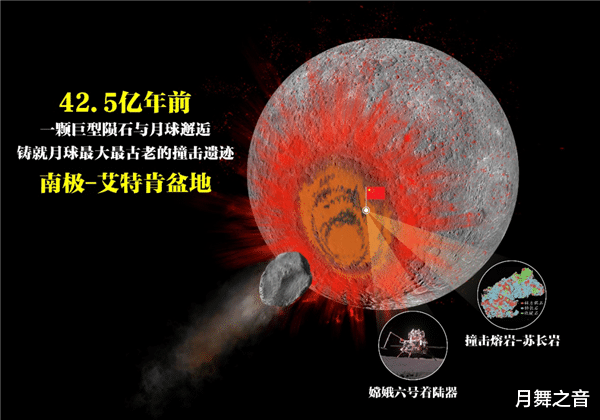

近日,中国科学家在嫦娥六号月球探测任务中取得了又一重大突破,他们通过对采集自月球背面的月壤样品进行细致研究,成功确定了月球上最古老、最大的撞击遗迹——南极-艾特肯盆地(SPA盆地)的形成时间,这一成果无疑为月球乃至太阳系早期的演化历史揭开了新的一页。

据学术期刊《国家科学评论》最新发表的研究论文,SPA盆地直径约为2500公里,其规模之巨、年代之久远,在月球撞击坑中堪称之最。科学家们通过对嫦娥六号带回的月壤样品进行同位素定年分析,结合月球正面样品校正的撞击曲线计算,得出了SPA盆地形成的确切时间——约42.5亿年前。这一时间点正值太阳系形成后的约3.2亿年,标志着太阳系早期的一次重大撞击事件。

此次研究不仅确定了SPA盆地的形成时间,还揭示了月球早期正面和背面撞击通量的大致相当性。这一发现对于理解月球表面的撞击历史、重构月球乃至整个太阳系的早期演化图景具有至关重要的意义。科学家们指出,SPA盆地的形成是太阳系早期大型撞击事件的典型代表,它为我们提供了一个宝贵的“时间标记”,有助于校准太阳系撞击史的黄金参照。

值得注意的是,研究还确认了43.5亿-43.3亿年的全月热事件与SPA大型撞击无关。这一结论对于区分不同地质时期的月球热演化过程、理解月球内部结构和动力学机制具有重要意义。科学家们表示,全月热事件是月球早期演化过程中的一个重要阶段,但它与SPA盆地的形成是两个相对独立的地质过程。

嫦娥六号任务的成功不仅体现在SPA盆地形成时间的确定上,更在于它为我们提供了一个前所未有的视角来审视月球乃至太阳系的早期历史。通过对月壤样品的深入研究,科学家们得以窥探到月球表面撞击坑的分布规律、撞击事件的频率和规模以及月球内部物质的运动和演化过程。这些信息对于构建月球和太阳系的早期演化模型、预测未来太阳系内天体之间的相互作用和演化趋势具有重要的科学价值。

此外,SPA盆地作为太阳系早期大型撞击事件的代表,其形成时间和过程的研究也为其他行星撞击坑的定年提供了重要参考。科学家们指出,通过比较不同行星撞击坑的形态、规模和年龄分布特征,我们可以建立起一个统一的年龄标尺来校准太阳系内其他行星的撞击历史。这一标尺的建立将有助于我们更准确地理解太阳系内天体之间的相互作用和演化关系。

在探索月球奥秘的过程中,中国科学家始终保持着严谨的科学态度和创新的探索精神。从嫦娥一号到嫦娥六号,中国月球探测任务不断取得新的突破和进展。这些成果不仅展示了中国航天事业的快速发展和强大实力,更为全人类探索宇宙奥秘、推动科技进步作出了重要贡献。