你有没有经历过这样的场景:兴致勃勃地启动了汽车的“智能驾驶”功能,满心期待地想体验一把“解放双手”的感觉。结果呢?不是突然急刹让你惊出一身冷汗,就是莫名其妙地偏离车道,逼得你不得不赶紧接管方向盘。别否认,很多人都遇到过!

“智能驾驶”,这个曾经被吹上天的汽车“未来科技”,现在似乎有点“翻车”的趋势。之前大家都在讨论“L3”、“L4”级别的自动驾驶,仿佛一夜之间,我们的汽车就能自己开到目的地。但现实狠狠地打了我们一巴掌:路况复杂、技术瓶颈、安全隐患…问题一个接着一个。

更尴尬的是,最近发生的一些事故,更是把“智能驾驶”推到了风口浪尖。小米SU7的事件,就是一个典型的例子。事故发生后,不仅让小米汽车和雷军承受了巨大的压力,也让大家开始重新审视“智能驾驶”的安全性——这玩意儿,真的靠谱吗?

原本,2025年被行业寄予厚望,认为是“智能驾驶”真正普及的元年。但现在看来,这个目标恐怕要打个问号了。上海车展即将到来,各大车企还会像以前一样,大肆宣传自己的“智能驾驶”技术吗?我看悬。也许他们现在更想做的,是闭口不谈,先好好反思一下。

这就引出了一个很有意思的问题:当“智能驾驶”不再是万能的“灵丹妙药”,车企们还能拿什么来吸引消费者?汽车说到底还是个交通工具,安全、可靠、舒适才是王道。

“智能驾驶”真的“凉”了吗?倒也未必。只是大家开始变得更加理性了。消费者不再会被那些花里胡哨的“概念”所迷惑,而是更看重实际体验。车企们也开始意识到,与其把精力放在“吹牛”上,不如踏踏实实地把技术做好。

现在的“智能驾驶”,到底发展到什么程度了?哪些车企做得比较好,哪些还差强人意?“智能驾驶”的未来,又会走向何方?

要想搞清楚这些问题,我们首先要明白,“智能驾驶”到底包含哪些核心技术。简单来说,就是让汽车能够像人类一样,感知周围环境,做出正确的判断和决策。这其中,最重要的几个环节包括:

环境感知:通过摄像头、雷达、激光雷达等传感器,获取车辆周围的图像、声音、距离等信息。这就像人的眼睛和耳朵,负责收集信息。

决策规划:根据环境感知获得的信息,结合车辆自身的导航地图,规划出最佳的行驶路线。这就像人的大脑,负责思考和判断。

控制执行:将决策规划的结果转化成具体的控制指令,控制车辆的转向、加速、刹车等动作。这就像人的手脚,负责执行命令。

“智能驾驶”发展到现在,已经经历了几个不同的阶段。最开始,只是简单的辅助驾驶功能,比如自动泊车、车道保持、自适应巡航等。这些功能只能在特定场景下使用,而且需要驾驶员时刻保持警惕,随时准备接管车辆。

后来,随着技术的进步,出现了高速NOA(Navigate on Autopilot,智能领航辅助)功能。这个功能可以在高速公路上,实现自动变道、超车、上下匝道等操作。虽然仍然需要驾驶员监控,但已经大大减轻了驾驶负担。

现在,很多车企都在大力发展城区NOA功能。这个功能可以在城市道路上,实现更加复杂的自动驾驶操作,比如识别红绿灯、避让行人、绕行障碍物等。这无疑是“智能驾驶”发展的一个重要里程碑。

想要实现真正的“无人驾驶”,还有很多技术难题需要克服。比如,如何处理复杂多变的路况?如何应对突发事件?如何保证车辆的安全性?

目前,各大车企在“智能驾驶”技术上的实力,也存在着明显的差距。有些车企在硬件配置上领先,比如配备了大量的摄像头、雷达、激光雷达等传感器。有些车企在软件算法上更胜一筹,比如拥有强大的数据积累和深度学习能力。

小鹏、蔚来、理想、华为等几家车企,在“智能驾驶”领域走在了前列。他们不仅在技术研发上投入巨大,而且在实际应用方面也取得了不错的成果。

小鹏汽车:小鹏在“智能驾驶”方面一直走在比较靠前的位置。他们的XNGP(XPeng Navigation Guided Pilot,小鹏智能导航辅助驾驶)系统,可以在多个城市实现城区NOA功能,而且用户体验也比较好。

蔚来汽车:蔚来在“智能驾驶”方面也有着深厚的技术积累。他们的NAD(NIO Autonomous Driving,蔚来自动驾驶)系统,采用了“视觉+激光雷达”的融合方案,能够实现高精度的环境感知。

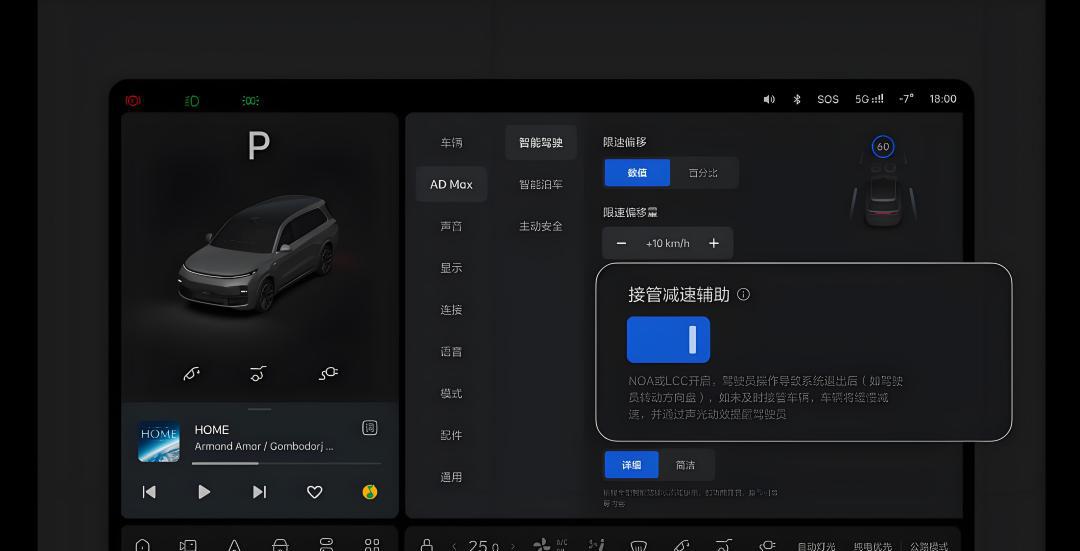

理想汽车:理想在“智能驾驶”方面采取了比较稳健的策略。他们并没有盲目追求“激进”的技术,而是更注重用户体验和安全性。他们的AD Max系统,在高速公路和城市快速路上,都能够提供比较可靠的辅助驾驶功能。

华为:华为虽然没有自己造车,但他们的“智能驾驶”技术却备受关注。他们的ADS(Autonomous Driving Solution,华为自动驾驶解决方案)系统,采用了高性能的计算平台和先进的算法,能够实现高水平的自动驾驶功能。

当然,除了这些“头部”车企之外,还有很多其他的车企也在积极发展“智能驾驶”技术。比如,比亚迪、吉利、长安等传统车企,也在加大投入,希望能够迎头赶上。

“智能驾驶”的未来,会走向何方?这是一个充满想象空间的问题。有人认为,随着技术的不断进步,“无人驾驶”终将成为现实。到时候,我们就可以完全解放双手,在车上睡觉、工作、娱乐。

也有人认为,“无人驾驶”的实现,还有很长的路要走。毕竟,安全问题始终是悬在头上的一把剑。即使技术再先进,也无法避免意外情况的发生。

在我看来,“智能驾驶”的未来,很可能会朝着“人机协作”的方向发展。也就是说,汽车将不再是完全的“自动驾驶”,而是变成一个能够与人类驾驶员协同工作的“智能助手”。

在某些场景下,比如高速公路或者拥堵路段,驾驶员可以选择开启“智能驾驶”功能,让汽车接管驾驶任务。而在另一些场景下,比如复杂路况或者突发事件,驾驶员则需要主动接管车辆,保证行驶安全。

这种“人机协作”的模式,既能够减轻驾驶负担,又能够保证行驶安全,或许是“智能驾驶”发展的一个更加现实的选择。

当然,无论“智能驾驶”的未来如何发展,都离不开一个核心要素:安全。只有保证了安全,才能赢得消费者的信任,才能让“智能驾驶”真正走进我们的生活。

对于车企来说,与其把精力放在“吹牛”上,不如踏踏实实地把安全做好。只有这样,才能在未来的竞争中,占据有利位置。

当“智能驾驶”的光环逐渐褪去,车企们又该如何吸引消费者呢?

这是一个值得深入思考的问题。毕竟,汽车说到底还是个交通工具,安全、可靠、舒适才是最基本的要求。

在我看来,除了“智能驾驶”之外,车企们还可以从以下几个方面入手,提升自身的竞争力:

设计:在这个“颜值即正义”的时代,汽车的设计至关重要。一款外观时尚、内饰精致的汽车,往往能够赢得更多消费者的青睐。

性能:汽车的性能,包括加速、操控、刹车等方面,是衡量其品质的重要指标。一款性能卓越的汽车,能够给驾驶者带来更驾驶体验。

舒适性:汽车的舒适性,包括座椅、悬挂、隔音等方面,直接影响着乘坐体验。一款舒适性汽车,能够让乘客在旅途中更加放松。

智能化:除了“智能驾驶”之外,汽车的智能化还包括车机系统、语音助手、远程控制等方面。这些智能化功能,能够提升汽车的实用性和便捷性。

服务:优质的售后服务,能够增强消费者对品牌的信任感。一家提供周到服务的车企,往往能够赢得更多忠实用户。

总的来说,车企们需要从多个维度入手,提升自身的综合竞争力,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

当然,对于消费者来说,在选择汽车的时候,也需要保持理性。不要被那些花里胡哨的“概念”所迷惑,而是要根据自身的需求和预算,选择一款最适合自己的汽车。

不要盲目追求“智能驾驶”功能,而是要更看重汽车的安全、可靠、舒适性。毕竟,安全才是回家最近的路。

那么,在即将到来的上海车展上,各大车企又会给我们带来哪些惊喜呢?除了“智能驾驶”之外,他们还会展示哪些新的技术和产品呢?让我们拭目以待!

根据中国汽车工业协会发布的数据,2023年中国新能源汽车销量达到949.5万辆,同比增长 37.9%。其中,具备L2级辅助驾驶功能的新能源汽车渗透率超过50%。尽管数据亮眼,但同时也暴露出“智能驾驶”技术发展的一些问题,比如安全性、可靠性、法规标准等方面。

尽管“智能驾驶”的未来发展面临诸多挑战,但我们有理由相信,随着技术的不断进步和法规的不断完善,“智能驾驶”终将成为现实,为我们的生活带来更多便利。而“智能驾驶”的风向标已经开始转变,谁能抓住机遇,在安全可靠的前提下,为消费者带来更加便捷、舒适、智能的出行体验,谁就能在未来的汽车市场中占据领先地位。毕竟,消费者最终选择的,是能真正解决他们痛点,提升生活品质的产品,而不仅仅是那些虚无缥缈的“科技概念”。