1962年7月的日内瓦会议闭幕式上,拄着拐杖的印度防长梅农敲开了中国代表团的房门。

面对这位以强硬著称的对手,中国外交部长陈毅开口第一句话竟是:“我们在讨论解除武装的问题,你怎么还带着‘武器’?”

这句看似轻松的调侃,瞬间让梅农脸色铁青,转身离去。一场本应严肃的外交会面,为何因一根拐杖陷入僵局?

这背后,是两位军事统帅的智慧博弈,更是中印边界争端的一触即发。

日内瓦的唇枪舌战当梅农第二次被请回会谈室时,陈毅并未缓和态度:“你们的军队总在边境上闹事,要打就好好地打,多调点兵。”

面对中国元帅的直白警告,梅农强撑底气回应:“不敢,不敢,你们元帅多,又有四百万军队。”陈毅却笑着补刀:“我军惯用迂回、穿插、包围打法啊!”

这场对话看似云淡风轻,实则暗藏玄机。彼时印度已在中印边境西段设立43个据点,而陈毅作为淮海战役的指挥者之一,精准点破印军战术短板

“东段易攻难守的地形、西段高海拔的兵力劣势”,字字句句皆是战场经验的降维打击。

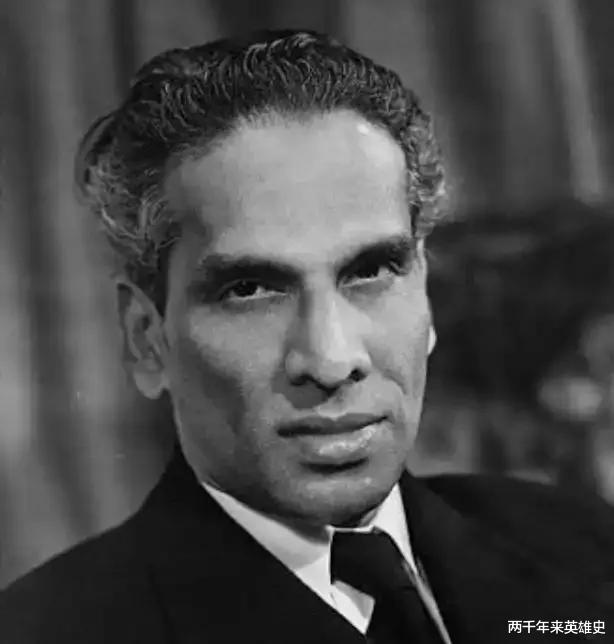

瘸腿防长的强国梦从反殖民斗士到战争推手

梅农的拐杖承载着双重象征:既是早年反英斗争留下的腿疾,也是他推动印度军事扩张的“权杖”。

这位律师出身的防长,曾因在伦敦法庭为印度水兵暴动辩护而声名鹊起。1957年执掌国防部后,他疯狂提拔民族主义军官,将中印边境冲突推向临界点。

然而,这位“印度第二伟人”的军事思维充满浪漫主义幻想。他认定中国不会为“不毛之地”开战,甚至嘲笑中国是“和平的农民”。

这种误判在1962年10月化作雪崩——印军被张国华将军率部19天击溃,梅农的政治生命也随之崩塌。

麦克马洪线的百年恩怨一条虚构红线引发的世纪对峙

1914年英国单方面划定的“麦克马洪线”,如同扎在中印关系中的毒刺。

当梅农在日内瓦挥舞“法理依据”时,陈毅清楚记得:这条9万平方公里的争议线,连当年西藏地方政府都未承认,更遑论历届中国政府。

印度独立后,尼赫鲁政府却将殖民遗产奉为圭臬。1951-1953年三次越线蚕食,1962年更将据点修到中国哨所后方。毛泽东后来评价:“这是武装共处,你不打他就不走。”

元帅的外交智慧幽默背后的战略威慑

陈毅的调侃绝非逞口舌之快。面对梅农的试探,他用以拐杖喻武器,瓦解对手心理优势;点破印军东西两线致命弱点;暗示中国已做好战争准备却更愿和平解决。

这种“谈笑间樯橹灰飞烟灭”的气度,源自战场淬炼的底气。当印度军官后来读到《孙子兵法》中“上兵伐谋”时,或许会想起日内瓦的那场对话。

结尾:历史的镜鉴与回响“决定国家命运的,归根到底是人民。”——1962年陈毅在日内瓦的闭幕词,恰似对这场交锋的注脚。

63年后,当莫迪政府仍在炒作“1962年之痛”时,历史早已给出答案:真正的强国从不需要虚张声势的拐杖,而是脚踏实地的和平诚意。

您认为外交场合的幽默感是智慧还是冒险?欢迎在评论区分享见解。