她出身豪门,是个名门望族的小姐,因为家里安排的一门亲事,就这么嫁人了,但婚后一直过得不开心,满心忧愁。

他是个文采飞扬的大文豪,也是个思想前卫的新派人物。由于家里给他安排了包办婚姻,他一辈子都在跟封建礼教对着干。

尽管经历了“家庭暴力”,她还是坚定地站在他身旁,始终如一,负责处理家中的大小事务。

就算再次碰到“心动”的感觉,他也没离开过她,坚持选择了真爱。

她,就是个平平常常的女子,却一辈子被老旧的封建规矩给害苦了,这人就是朱安,一个典型的旧时代女性。

朱安这个名字能广为人知,通常是因为她身边有个了不起的大人物。就这样,朱安的名声不胫而走。

这位大佬一辈子都在跟封建老一套较劲,笔下出了好多传世好书,他就是鲁迅。鲁迅的另一半,叫朱安。

为啥鲁迅会娶一个受封建思想束缚的女人,而且还一直对她不理不睬,采取冷漠对待的方式呢?

为啥朱安在鲁迅找到真爱的时候,选择了默默忍受,退到鲁迅老妈身边照顾她,却从来不开口提离婚这茬呢?

即便在鲁迅和许广平有了孩子后,他对那孩子视如己出,甚至将自己的遗产全都留给了许广平所生的孩子,这是为何呢?

不过挺让人纳闷的是,鲁迅去世后,朱安居然收到了好多来自各界人士的捐款,按理说日子应该过得挺宽裕。但奇怪的是,她居然背上了四千元的债务,这钱她到底是怎么花出去的呢?

朱安到底是个啥样的女子,她这辈子咋就这么坎坷波折呢?

【一纸婚约,一生悲哀】

朱安,出生在浙江绍兴的一个富裕商人家庭,但家里老一辈都是当官的,所以那时候的人们还是深受宗教规矩、封建老一套的影响。

她,是个深受封建思想束缚的女人,觉得女人不需要学问,只要品德好就行。她的小脚被缠成了“三寸金莲”,那是当时的陋习。婚姻大事,也是由父母一手操办,没有自己的选择权……

在封建制度那会儿,婚姻成了好多人的大坑,把一辈子的幸福都给搭进去了,整天就活在痛苦里,无法自拔。

鲁迅这位文学大师,还有他的妻子朱安,都吃了不少苦头。

鲁迅他爷爷以前是在皇宫里做事的官员,但因为科举考试里搞了些不正当手段,就被抓进大牢了。鲁迅他爸为了救他爷爷,把钱都花得差不多了,一下子就从有钱的大户人家变成了啥也没有的穷光蛋。

可是麻烦事儿接踵而至,把祖父救出来后,鲁迅他爸又病倒了,家里的大事小情几乎都落到鲁迅这个老大身上,他得一个人扛起来。

鲁迅不得不放弃学业,整天往返于当铺和药店之间,到后来,就连他的学费也变得难以支撑了。

可能连老天爷都心疼鲁迅一家的凄凉遭遇,鲁迅母亲鲁瑞的一位挚友伸出援手,给了他们实质性的帮助,让他们能够挺过那段艰难的日子。

这次临时的帮助,没想到给三个人的一辈子都蒙上了阴影,让他们终生难过不已。

鲁瑞得到那户人家的帮助后,心里相中了一个人,就是朱安。这样一来,鲁迅和朱安的婚事就这么定下来了。

他们俩因为包办婚姻,走上了不幸的道路,这辈子都过得挺凄惨。

在以前那种封建社会里,朱安得按照祖宗传下来的规矩,学做针线活,还得裹小脚。她的一举一动,都是那个时代老一套教育出来的样子。

鲁迅不畏封建老套的束缚,他胆子大,直接跑到日本去学医,还想琢磨出些新鲜、进步的想法来。

两人订了婚后,老思想和新观念的冲突开始慢慢浮现,而且愈演愈烈。这种冲突最直接的表现就是他们的婚姻之路坎坷不断,充满了波折。

鲁迅一到日本去学医,很快就听说家里已经给他安排了亲事。他心里头不乐意,觉得不能就这么听爸妈和媒人一说,就把自己的一生给定下来了,跟一个压根没见过面的姑娘结婚生子。

于是他就写了封信回家,说要取消婚约,让朱安再找个婆家,但朱安没答应。

那时候,女孩子要是被退了婚,那可真是个大新闻,丢人现眼的事儿,社会上普遍都会把责任往女方身上推。

如果一个女人一辈子嫁不出去,不光她自己会遭人议论,就连家里人都会跟着被说三道四,以后家里的孩子们找对象结婚都可能受影响。

鲁迅很清楚封建时代那种残忍的“吃人”风气,当他了解到朱安不愿再嫁后,就没再硬逼她。他劝朱安放掉缠足,去学堂上学,学点文化知识,但朱安并没有答应这个提议。

不难理解朱安为何一直不接受鲁迅的提议,跟鲁迅在日本学习新知的经历不同,她一直身处在封建社会里,被宗法礼教的条条框框紧紧捆绑着,动弹不得。

她一直以来都是那种典型的封建大家庭里的千金小姐,行为举止都很规矩,从来不敢越雷池一步。虽说有机会进学堂读书识字,但终究还是会被当时社会上的各种规矩束缚住,最后就成了那个新旧更替时代里,被牺牲掉的一个普通人。

鲁迅跑到日本去学医,但瞧着国内老百姓的那些做法,他心里头不是滋味。他一咬牙,决定不干医生了,转而拿起笔杆子写文章。他就是想靠那些新潮的想法,去搅动搅动国人那老一套的脑筋。

那时候,鲁迅老妈鲁瑞因为生病严重,找了个理由把他从国外哄了回来,让他跟朱安成了亲。

朱安兴高采烈地坐上了花轿,心里对将来的好日子充满了期待,就这么进了鲁家的大门。可谁能想到,结婚头一天,鲁迅就对她不理不睬,让她一点也高兴不起来。

为啥鲁迅在日本接触了那么多新思想,却还是默默忍受,答应了和受封建教育长大的朱安结婚,最后过了一辈子苦日子呢?

鲁迅小时候受的是老派的封建教育,后来他跑到日本去深造,想多了解点新思想。不过呢,他在那边学习的时间不算长,所以他的脑袋里还是新思想跟旧观念混在一起,没有完全转过弯来。

他妥协了,依照家族的传统规矩,迎娶了朱安,这样做已经算很有担当,没有选择在婚礼上撇下朱安不管,一走了之去日本继续深造。

这场婚礼从一开始就是个圈套,结局当然好不到哪儿去,一边的人笑得合不拢嘴,另一边却是满脸寒霜,心情截然相反。

这代表着他们两人的婚姻就像是新与旧之间的碰撞,双方难以调和,常常面对面却没啥话说,最终只能落得个悲剧收场。

【鲁迅死后,“二房”接济】

朱安结婚后,就全心全意地当起了好妻子、好母亲,照顾公公婆婆和丈夫。可他们俩的日子过得平平淡淡,一点火花都没有。

可能,男人出门工作挣钱,女人留在家里管理家务,这差不多是从老辈儿传下来的规矩,两个人一起把家撑起来,家就成了家里人最安心的依靠。

但在鲁迅的家里,情况可就大不一样了。那里既听不到开心的笑声,也碰不上激烈的争吵,就连小声的嘀咕也都没有,整个氛围就像是静止不动的一池死水。

鲁迅有段时间特别想搬出家门,去别的地方住,但朱安也想跟着去,好照顾他的日常生活。她觉得应该陪在丈夫身边,帮他打理好一切。

尽管她对鲁迅的那些新潮观念不太明白,也没法完全摸透鲁迅心里怎么想,但她心里还是盼着能得到鲁迅的认可,尽到一个做妻子的本分。

她心里头老想着,能跟鲁迅像普通夫妻那样,坐下来拉拉家常,说说心里话。可鲁迅满脑子都是新思想,她试着靠近,却总像是撞上了一堵看不见的墙,回回都碰一鼻子灰。

可能,鲁迅也想改善和朱安的关系,就跟她聊过在日本的日子。

没想到鲁迅刚提起日本的一种特色小吃,朱安就急忙应声说她也尝过。但朱安压根没去过日本,她哪可能真的吃过。鲁迅对朱安这种不经思考就随声附和的行为,感到十分不满和嫌弃。

但说朱安有啥不对呢?她只不过是信着男人是家的天,啥事儿都听老公的,跟着鲁迅走就是了。

可能,这就是古代女子的无奈吧,嫁鸡随鸡,嫁狗随狗,完全没有自己的想法,全都是为了老公活着,任务就是给夫家延续香火。

可鲁迅他究竟哪儿做错了?他不就是分享了下在日本的日子嘛,结果朱安,一个压根没去过日本的人,却一个劲儿地跟着点头称是,这到底是咋回事儿啊?

可能啊,两个人其实都没啥大问题,毕竟现在正处于新思想和老观念碰撞的年代。他们俩一个站这边,一个站那边,谁也不愿意让步,出现这种情形也就不足为奇了。

朱安和鲁迅就这么平平淡淡地过了四十多年,一直到鲁迅离世,她的日子才起了大变化。

鲁迅在上海离世那会儿,朱安心里头直想着立马赶到上海,亲手操办后事。可鲁瑞老太太身子骨弱,身边就她一个能指望的人,实在走不开。没办法,只能在当时住的地方搭个灵堂,给鲁迅守着。

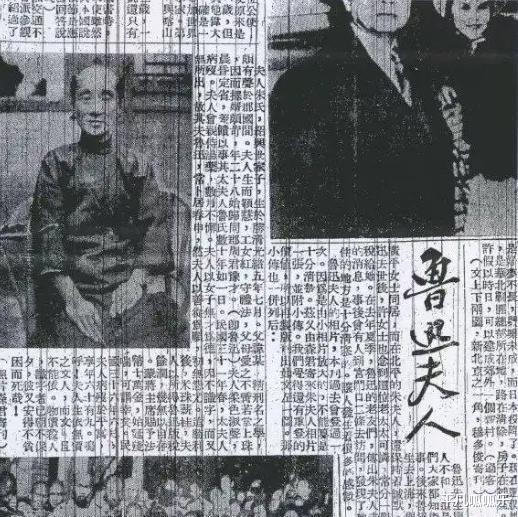

大文豪离世,肯定会掀起社会的热议浪潮,大家都在纷纷议论。鲁迅逝世后,人们纷纷表示哀悼,同时也让朱安走到了公众面前。

朱安尽管是个传统女性,但她出身名门望族,对待记者时表现得十分文雅,她讲明了为啥没去上海参加葬礼,举手投足间尽显名媛气质。

悲伤的情绪消散后,朱安得琢磨怎么在现实里活下去。在那个封建的年代,通常都是男人外出挣钱养家,女人要是出门干活,那就会被说成是家里的耻辱,是不守妇道的行为。

虽然现在早就不是封建那时候了,新社会也早都来了,可朱安因为小时候一直受封建思想的影响,只能待在家里,靠着别人的帮助来过日子。

可就在这时,许广平对朱安来说,就像是突然出现的希望之光。

许广平,家里挺有钱,是个贵族出身。她胆子大,不满家里安排的封建婚姻,就偷偷从广州跑了出来,跑到天津去上学。没想到,在那里碰上了在学校里教书的鲁迅先生。

许广平和鲁迅都经历了包办婚姻的无奈,但许广平选择了站出来反抗,鲁迅则接受了命运的摆布。没想到,他们竟因缘际会相互了解,又因为有着一样的信念,感情逐渐升温,最后走到了一起,还生下了一个孩子。

鲁迅离世后,朱安琢磨着给许广平写了封信,想让她带着孩子一块儿过来,大家能在一起生活,但没想到,许广平回绝了她的提议。

然而,朱安的日子过得相当艰难。以前还能靠鲁迅出书赚来的稿费维持生活,现在却只能靠着许广平从上海寄来的钱勉强过活。

鲁迅的胞弟周作人也会帮忙补贴点家用,这样他们俩手头能稍微宽松点,但生活还是过得紧紧张张的。

那为啥朱安不外出工作,靠自己养活自己和婆婆鲁瑞呢?

尽管生活在新的时代里,朱安还是严守老一套的家族规矩,很少会到外面去张扬自己。

再说了,朱安虽说学过做女工,但绣活并不咋地。还有啊,鲁瑞身体一直不太好,老得有人陪在身边照顾着。

也许这些都是借口,但话说回来,在现实生活中,女性的无奈确实令人叹息。靠别人过日子,只会让自己的处境更加艰难。

后来,因为到处都在打仗,老百姓没了家,四处漂泊。许广平呢,她心里装着鲁迅的文学愿望,就到处奔波,想找人发表鲁迅的作品,好让大伙儿都醒醒神,看清现实。

没想到在回家的路上,朱安竟然被日本军官给逮住了,从那以后,给她汇的钱就停了。

朱安没啥收入,就靠着周作人那点不多的薪水帮衬着过日子。他们俩从原来的一日三餐,缩减到了两餐,就这么凑合着填饱肚子。

【卖书风波,负债累累】

当一个人求生欲望特别强烈时,他会绞尽脑汁找各种方法来维持生命。

朱安日子过得紧巴巴的,实在是过不下去了,饿得整个人都瘦骨嶙峋,脸色蜡黄,但他心里还是想活着。后来有人给他出主意,说可以卖掉鲁迅的那些藏书,好歹能对付着过日子。于是,朱安就琢磨着要不要把鲁迅的书给卖了,来养活自己。

这事儿一传出来,立马就炸了锅。许广平为了不让朱安真的把书卖掉,二话不说就给朱安汇了一大笔钱,还写了封信劝她不要卖书。另外,她还特意派了鲁迅的学生去北京,想办法帮忙劝解。

有人去探望鲁迅的夫人朱安,撞见她和家里的女工正吃着饭呢。可她们吃的不是啥好东西,就是稀稀拉拉的粥,还有不知道放了多久的腌萝卜。这就是她们现在过的日子,挺不容易的。

为啥朱安日子过得紧巴巴的,却还要请女工来帮忙,而不是自己动手干活呢?

这位女员工在鲁家已经服务了好多年头,要是鲁家不再留用她,那她恐怕就只有走投无路了。

待在鲁家,说不定能捡回一条命。虽然生活挺拮据,但只要能活下去就行。

不过,当朱安了解到鲁迅的学生们到访的真正目的,仅仅是为了说服她别卖掉鲁迅的那些藏书,要妥善保管好鲁迅留下的东西时,她心里有了数。

鲁迅这位大文豪留下的东西得好好守护着,但你可能不知道,朱安其实早把自己当成了鲁迅的一部分,可惜啊,没人拿她当回事,就像个没人要的球,被踢来踢去。

朱安原本琢磨着用许广平寄来的钱打鲁迅那些藏书的主意,但鲁迅的一个学生给她说明了情况,说是因为许广平被日军给抓走了,这才停了汇款。听了这话,朱安心里头的疙瘩才算是解开了。

她决定不卖掉鲁迅的那些藏书了,生活费还是靠许广平给,或者是鲁迅的朋友们帮忙垫付,这么做就是为了确保朱安不会动起卖书的念头。

鲁迅这样的大人物,他的一举一动早就成了媒体的焦点,就算他已经不在了,大家还是盯着不放。特别是他夫人要卖书这事儿,一下子就在社会上炸开了锅,人们纷纷议论起来。

这真的帮朱安解了大困,让她的日子好过多了。鲁迅的朋友们和那些组织一块儿给朱安凑钱,帮她渡过难关。但朱安心里明白,她以前学过的那些规矩告诉她,哪些钱能收,哪些钱不能收。

她只接受了鲁迅老朋友捐来的东西,别的东西都原封不动地退了回去,目的就是要维护好鲁迅生前的名声。

但这个行为深深赢得了许广平的认可和赞赏,同时也促使社会各界开始以全新的视角看待朱安,不再仅仅将她视作鲁迅妻子的身份符号。

朱安一个人安安静静地走完了剩下的日子,虽然生活简单平凡,但她直到离开这个世界,心里还是坚守着丈夫至上的老观念。

她跟鲁迅成了家,活着时是周家的媳妇,走了以后也是周家的一份子。她还专门给许广平写了信,说自己死后丧事得从简。唯一的愿望就是能有个好棺材,和丈夫鲁迅埋在一起。

那时候,国家正闹内战,四处都是战火纷飞,朱安要是想从北平跑到上海去,那简直就是难上加难,几乎不可能实现。

朱安最终被安葬在了北京周家的私人地块上,但遗憾的是,后来她还是没能守住自己的安息之地。

最终,那个总说自己是鲁迅妻子的人,朱安,还是没了踪影,仿佛从来没存在过一样。

#百家说史品书季#