时间1941年,地点延安革命根据地内,一个通知的下达直接惊呆了时任八路军留守兵团政治部主任兼军法处处长的莫文骅,通知的内容很简单,即,西北局组织部部长陈正人要求军法处,立刻枪毙两名隶属于三五九旅的干部。

战争年代枪毙干部,这本来没什么,可问题是,一来,这类命令不该由组织部下达,二来,这么大的事情,身为军法处处长的莫文骅竟毫不知情,他不清楚这两人都犯了什么罪,更不了解事情的真相。

因此,出于规定莫文骅便想调查清楚案情再行处置,但让他万万没想到的是,对此,陈正人的态度竟异常坚决,翻来覆去就是一句话,那就是“不用调查直接枪毙”,这就有些耐人寻味了。

那么这究竟是怎么回事?组织部为何会如此迫切的想要枪毙二人,他们犯了什么罪,最终此事又是如何解决的呢?

无故开火

事情的起因还要从陈正人抵达军法处开始说起。

那是一个风和日丽的午后,时任西北局组织部部长的陈正人同志突然召见了莫文骅,二人本就相识,许久未见分外想念,莫文骅自然热情的打起了招呼,但岂料,还没等他的手伸出来,陈正人便一脸严肃的说起了正事,大体意思很简单,就是通知他立刻对两名三五九旅的干部实施枪决,并表示这是西北局的决定,不容任何求情。

一听这话,莫文骅瞬间懵了,原因很简单,就像开头说的那样,他根本就不知道发生了什么事,更不知道这两名军官究竟犯了怎样的大错,竟至于被判死刑,于是带着疑惑的他便礼貌的询问起了事情的来龙去脉。

军法处处长想要了解一下案情,这无可厚非,可没想到陈正人的态度居然极其敷衍,只是说这两人日前在延长县无故向地方武装开火,严重违反了军纪,便继续催促莫文骅快些执行命令。

一听这话,莫文骅再度愣在了原地,这也难怪,毕竟两名军官对地方武装开枪,这怎么听起来都太过匪夷所思,更何况延长县距离根据地并不远,出了这么大的事他怎么可能不知情呢?

因此,感到事有蹊跷的莫文骅便向陈正人提出了建议,大体意思就是,希望组织上能够慎重决定,最好还是先由军法处方面前去调查一番,切勿因听信一面之词而冤枉了好同志。

站在革命和职责的立场上,莫文骅的意见没有任何问题,按理来说,陈正人也该冷静下来,并同意对方仔细调查才对,再者说了,都是自己同志,就算真的犯了足以枪毙的罪过,也不差这一天两天,也该给人家解释或者留下遗言的机会吧?

然而,让莫文骅感到诧异的是,面对自己的苦口良言,陈正人竟根本不为所动,不单直接严声拒绝了他的提议,更是态度无比坚决的说道,这是西北局的决定,身为下级只需要执行命令!

这未免有些太霸道了吧?故而一听这话,莫文骅瞬间就火了,他没有丝毫畏惧,又是说调查真相这是军法处的职责所在,又是直接表示,如果非要让自己执行命令,那他宁可辞去一身职务,更有甚者,眼见陈正人依旧不肯让步,居然想越过他对那两名干部执行枪决,莫文骅更是怒极反笑,随即大吼道:

“还有没有王法了?我看今天谁敢动!”

说罢,莫文骅便头也不回的离开了办公室,而见到他疯魔一般的样子,陈正人亦是气得猛拍桌子,并提出要去中央告他的状。

就这样,很快事情就闹到了党中央,并引起了毛主席等人的关注,当听说事情的来龙去脉后,他老人家也是十分为难,原因很简单,一方面他也发出了和莫文骅一样的疑问,不清楚为何西北局那边态度如此坚决,甚至连几天的时间都不给,执意就要枪毙两人,另一方面,他更清楚莫文骅这个人的性格,当初让他当这个军法处处长,正是看中了他刚正不阿的人品和倔牛一般的脾气,如若这件事不能尽快解决,那影响着实不堪设想。

综合考虑下来,最后毛主席亦是选择了偏向莫文骅这头,让西北局的人先等一等,让莫文骅立刻前去调查案情。

翌日,莫文骅与陈正人遵照命令火速赶到了延长县走访调查,可这不查不知道,一番调查之下,竟果真让二人发现了端倪,只见双方当事人的说法截然相反,他们居然都说对方才是先开枪的那个,供词中充满了个人情绪,根本无法判断谁真谁假。

无奈,莫文骅只好另辟蹊径,亲自带着工作人员和全体涉案人员回到了案发现场,在现场,他亦是很快发现了猫腻,只一点,那就是墙上留存的弹孔大小!

众所周知,八路军军官的配枪大多都是短枪,是产自德国的“镜面匣子”或是日产的“王八壳子”,这两种枪械都有着一个共同的特点,那就是子弹的口径较小,远远比不上步枪,而现场遗留的弹孔明显要更大,怎么看都不像是短枪留下的痕迹。

想到这里,莫文骅没有犹豫,直接一把拿过了县大队战士手中的步枪,随即走到相应位置对着墙体连续射击数发,然后又拿走两名军官的配枪重复了这一过程,最终经过对比,果不其然,开火的就是县大队的人,两名军官是冤枉的,是对方在撒谎!

看着面前如山的铁证,刚刚还在叫嚣的战士瞬间就蔫了,并当即承认了自己的错误,而闻听此言,莫文骅亦是骄傲的看向了陈正人,随即说道:

“现在还要执行枪决吗?”

闻言,陈正人顿时面露羞愧,他本以为接下来将会受到更多的羞辱,但事实却并非如此,看到他的模样,莫文骅非但没有继续指责什么,反倒是大度的表示,此事就到此为止,双方各自写一份检讨过来,只要认错态度良好,谁的责任也不追究!

一听这话,县大队的战士和陈正人先是满脸的不可置信,然后亦是不住的道谢、道歉,而这起闹剧也就这样彻底宣告结束。

钢铁是怎样炼成的

一起冤案得到了妥善解决,以德报怨尽显男儿本色,时任八路军留守兵团军法处处长莫文骅的处理方式着实令人敬佩,那么问题来了,这样明察秋毫、宽于待人的好干部是怎样炼成的呢?

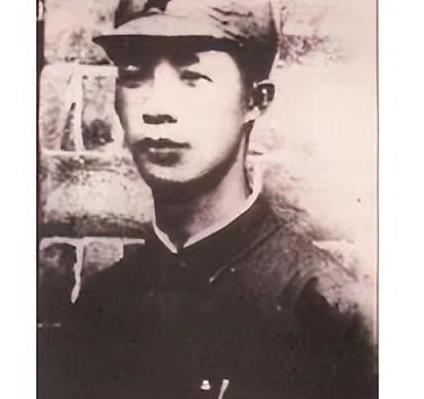

1910年,莫文骅出生于广西省南宁市亭子村的一户富裕家庭之中,其父母在当地经营着一家布行,虽说算不上大富大贵,但在当时那个“人吃人”的年代,却也能够独善其身维持小康。

出身这般家境,莫文骅是幸运的,他从小不愁吃喝,更是接受到了良好的教育,在这种环境下成长的他,见识与眼界自然远超常人,而这也为他今后能够顺利步入革命道路打好了基础。

稍稍长大一些后,碍于当时国内局势的持续恶化,莫文骅家亦是没能幸免,在彼时政府的横征暴敛下,家里的生意很快破产,一般人若是遇到这种事,怨天尤人都是轻的,接受不了打击一蹶不振才是常态,但莫文骅却不然,他不单自己没有气馁,同时也在不断的鼓励着父母,这才让一家人渡过了那最艰难的几年。

不仅如此,莫文骅也很快意识到了一件事,那就是家庭的变故和幸运与否无关,在这个黑暗的社会和不公的世道下,躲得过初一也躲不过十五!

那么该怎样才能避免更多的百姓遭此劫难呢?显然唯有变革、唯有革命、唯有推翻当下这个腐朽不堪的政府!

莫文骅是这么想的也是这么做的,很快他就加入了当地的共产主义青年团,并积极投入到了各种学生运动之中,虽然中途入狱,并受到了国民党反动派的严刑拷打,但他却始终不肯放弃,这不,才刚刚获释,他就加入了广西陆军军官学校,希望投笔从戎,用枪杆子维护自己的信仰。

在校内,莫文骅结识了包括邓小平同志、张云逸将军在内的诸多我党干部,在他们的带领下,后续他更是参与了大名鼎鼎的百色起义,并以第七军司令部参谋的身份,顺利率部会师苏区。

自此,莫文骅才算是真正开始了自己的革命道路,在苏区之中,他的一身学识终于有了用武之地,只见他先是在担任湘赣军区宣传部长期间,帮助组织上招揽了大量有识之士,随即,在部队之中,他更是成为了许多基层普通战士们的精神领袖。

长征期间,莫文骅参与、组织了无数次重要战役,堪称是为革命的转折立下了赫赫战功。

有功就要赏,这不,就在抗日战争全面爆发后,莫文骅就被组织上任命为了八路军留守兵团政治部主任,并兼职军法处处长一职,下辖八个警备团的他职责很重,可以说大大小小的事情都要他亲手处理,但他却乐此不疲,不单解决了无数纪律、风气上的问题,更是屡屡破获冤假错案,例如前文提到的军官开火案就是如此。

再接再厉

自1926年参加革命,历经十余载,在苏区和部队中的历练让莫文骅快速成长,截止至抗日战争爆发后,他已然成为了党中央和毛主席最为信任的同志之一,当然了,不仅如此,在此后他一样是为革命立下了汗马功劳。

解放战争爆发后,莫文骅没有留恋稳定、安全的后方,一有机会直接便投身到了建功立业的战场之上,在平津战役期间,他曾率部一举歼灭了104军的有生力量,进而帮助大部队消灭了华北剿总的头号主力三十五军,连带着逼得军长郭景云兵败自杀。

在广西战役中,莫文骅的军事天赋展露无疑,在他的英明指挥下,白崇禧集团被成功全歼,广西省亦是很快得到了全面解放。

建国后,伴随着大西南战事的逐渐平息,莫文骅又主动请缨调去了东北军区,投身到了边境地区的军事、政治加强工作,在他的努力下,即便鸭绿江对岸炮火连天,东北这头却依旧是稳如泰山,再加上快速提高了预备队战士的思想政治觉悟,可以说,即便没有亲自登上战场,但抗美援朝的胜利也仍然足够记他一功。

事实也的确如此,在1952年的军事评级期间,莫文骅直接就被组织上评定为了正兵团级干部,虽说后续由于种种原因,又降成了副兵团级,但却依旧无法否认上级对他能力和贡献的认可。

事实也的确如此,在朝鲜战争结束后不久,莫文骅就被调到了政治学院担任副院长一职,在院长罗荣桓与第一副院长肖华被调走后,他更是直接担起了院长的重担,负责起了广大军官干部的思想教育工作。

而功勋卓著的莫文骅在1955年的授衔仪式上,也总算收获了自己奋斗一生的回报,中将军衔外加三枚一级勋章,堪称是他这一生功绩的最佳写照。

会带兵打仗、会教书育人、精通政治、法律,文化水平颇高,为人刚正不阿,这样全能的干部在新中国开国将帅的班子里实属少见,按理来说,在和平年代他也应该愈发受到重用才对,事实本该如此,但令人感到遗憾的是,就在“十年动乱”开始后,由于拒不愿意接受拉拢,莫文骅很快就遭到了针对与打压。

人身自由受到限制不说,更是被扣上了许许多多的“大帽子”,最终,一代智将就这样沦为了养猪匠,巨量的工作、长时间的疲劳让他的身体情况愈发糟糕,以至于就算后续得到了平反,他的身体亦是再难回到职场。

最终,2000年5月31日,开国中将莫文骅因病去世,享年九十岁。