书评周刊编辑部的年度书选已经持续存在了逾二十年。在这二十几年中,我们选出了众多触动心灵、启发智识、开阔眼界的书籍,试图让这些书籍帮助我们相对更好地面对生活,面对自我。正是在对这些领悟的阅读中,我们看到生命困惑、痛苦、愉悦、狂喜的丰富可能性。而就像有些诗人、思想家、艺术家已经体验或意欲抵达的,生命之丰富可能性的某种极点,或许是一种“我”与“万有”合一的状态。无我,无青山。只余纯粹存在之光。今年,我们再次从一整年的好书中遴选出了12本值得阅读的优秀书籍及三个特别致敬,秉持着“公共立场、专业品格、独立精神、现实情怀”的原则,与读者一同领略不同维度的思考极点。

接下来,我们将逐一在书评周刊公号二条推送这12本被评委和编辑部选择的好书。本篇为作家赫尔曼·布洛赫的《维吉尔之死》。

新京报·书评周刊2024年10月12日专题《赫尔曼·布洛赫 我们知晓自身的分裂》:

赫尔曼·布洛赫:在价值崩溃中,没有人是无罪者

赫尔曼·布洛赫:“我们好像被筛子筛了出来,像粉末一样飞散”

年度阅读推荐相关推送:

2024新京报年度阅读推荐 2024新京报年度阅读推荐——年度特别致敬 《你们去荒野》:那些渺小但鲜明的人之命运|2024新京报年度阅读推荐

年度阅读推荐

2024

新

京

报

《维吉尔之死》

作者:(奥)赫尔曼·布洛赫

译者:梁锡江 钟皓楠

版本:译林出版社 2024年11月

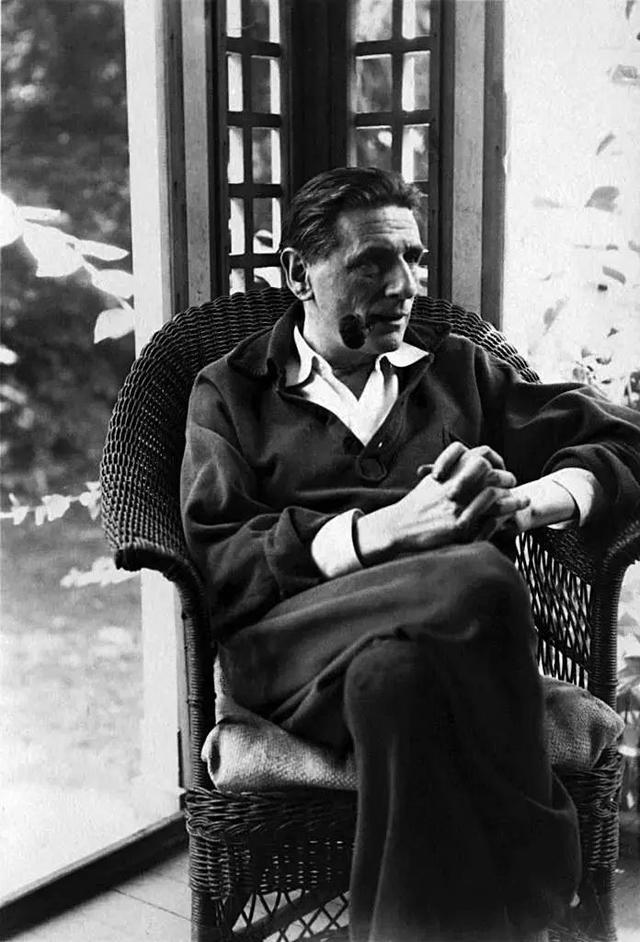

赫尔曼·布洛赫

奥地利经典作家,欧洲20世纪现代主义文学浪潮的引领者,与卡夫卡、穆齐尔、贡布罗维奇齐名,被米兰·昆德拉誉为“中欧四杰”。1951年因心脏病发作逝世于美国。

致敬词 赫尔曼·布洛赫,一个误入文学之途的哲学家,一个拥有深邃哲思的诗人,写出了最让人动容和愉悦的文学作品,赋予了文学更深厚的内涵。 无论是撰写文化评论,还是创作小说,乃至进行哲学理论研究,赫尔曼·布洛赫终生坚守自己的责任——“认识”世界。 在对世界与人心的认识中,他看到“价值崩溃”的社会发展脉络,明悉随之而来的虚无主义泥淖,因此,他试图寻找超拔之路。 经由《梦游人》中对“价值崩溃”的精准剖析,在《维吉尔之死》中,布洛赫以诗人维吉尔的濒死反思,向我们揭示出一条打开“尘世监牢”之门、回归“真实”的路径。 这条路径因“爱”存在,要求人们“通过自我认识发现自己灵魂中的神性”,最终归于“绝对存在”,抵达救赎。 我们致敬《维吉尔之死》和它的作者赫尔曼·布洛赫。我们致敬《维吉尔之死》的诗性魅力,致敬布洛赫“认识世界”的智慧,致敬他对虚无之危害的洞察,更加致敬他对真实与救赎的坚定信念。 答谢词 对《维吉尔之死》这部译作能够入选“2024新京报年度阅读推荐”,我深感荣幸。 在此,我首先要感谢《新京报·书评周刊》的评审专家和全体工作人员,感谢他们在文学与读书式微的年代对经典阅读和文化普及方面所作出的巨大努力与卓越贡献,我也想借此机会,对出版《维吉尔之死》的译林出版社以及具体负责的各位编辑同志表示衷心的感谢,没有他们认真负责的工作态度与细致耐心的编辑指导,这本书也就根本无法取得今天的成绩。 同时,也感谢这些年来一直关心这本书翻译与出版的诸多师长、朋友以及读者,正是他们的帮助与督促我们在翻译这本有些晦涩难懂的文学著作时有了继续下去的动力。 ——梁锡江(《维吉尔之死》译者)对话梁锡江

这本书

探讨真理

新京报:从文学性的角度看,《维吉尔之死》确实是可以媲美《尤利西斯》的文学经典。赫尔曼·布洛赫写作这部作品的背景和初衷是怎样的? 梁锡江(《维吉尔之死》译者) :这主要有几方面的原因:1933年,受到法西斯野蛮政策刺激的布洛赫一直在思考如何将“文化终结与文学”这样一个主题以小说的方式表现出来。而恰好在同一时期,受到当时维吉尔诞辰2000周年的影响,洛赫开始思考古代诗人的现代意义。在他看来,公元前一世纪与作家所处的时代有很多相似之处:历史与个人的命运都为内战、独裁以及古老宗教形式的衰落所左右。于是,在1937年,布洛赫在维也纳电台朗读了一个大约20页的短篇《维吉尔归乡》,这也是这部小说的初稿。在写作的过程中,布洛赫迅速被小说主题的丰富性所打动,他也因此停下了手头即将完成的《着魔》,转而对《维吉尔》作进一步修改,希冀可以驾驭小说复杂而又多变的主题,于是就有了小说的第二稿和第三稿。在第三稿的写作过程中,即1938年,纳粹部队吞并了奥地利,布洛赫发现自己处于非常危险的境地。越来越逼近的“死亡威胁”逼迫他必须对死亡做好心理准备,而他正在创作的《维吉尔》小说也因此突破了维吉尔所处的历史框架,而具有了作家本人的死亡意识。当他因为订阅苏联杂志而被认为是“共产主义分子”并因此入狱的时候,这种“死亡威胁”随时都有变成现实的可能,活着出狱似乎成了一种奢望。在这一困境之下,“写作”似乎成了作家与暴政和死亡相对抗的唯一手段。而死亡主题的凸显也成了这部作品不可或缺的部分。 梁锡江在2024新京报年度阅读盛典的活动现场。 新京报:小说中的一个关键情节是大诗人维吉尔想要焚毁史诗《埃涅阿斯纪》。他之所以要这么做的原因是什么? 梁锡江: 作家创作的初衷还有一个很重要的方面,那就是关于维吉尔在临终之时要求焚毁《埃涅阿斯记》的传说打动了我们的作家,布洛赫对这一举动的解释是:“一个维吉尔式的心灵绝对不会是在微不足道的原因的驱使下具有这一绝望的想法的,一定是那个时代全部的历史的与形而上的因素起到了作用。”在小说中,维吉尔在临终之际看到了自己艺术的虚妄,他无法与同类一起承负无法消除的恶,在冰冷残酷的世界里为彼此带去温暖,而只是沉溺于艺术的狂热中,与世界的沉沦一起坠落。在这样苦痛的心理状态下,罗马诗人对于艺术与写作能否赎回欠然的人生的问题已经绝望,羞愧与苦痛填满了他的胸膛,以致对他而言,“只有唯一一个被允许的、也值得追求的解决办法,也就是自杀与死亡。”正是在这一信念的驱使下,维吉尔作出了焚毁作品《埃涅阿斯纪》的决定。这不由得让我们想起了同样在临终前要求焚毁作品的卡夫卡,他在给马克斯·布洛德的信中这样说:“写作乃是一种甜蜜的美妙报偿。但是报偿什么呢?这一夜我像是上了儿童启蒙课似的明白了:是报偿替魔鬼效劳。(……)作为作家的我当然马上就要死去,因为这样一个角色是没有地盘,没有生存权利的,连一粒尘埃都不配。” 新京报:在布洛赫的写作脉络中看,《维吉尔之死》的主题和其另一部代表作《梦游人》一脉相承,又有进一步的发展,这一点尤其展现在《维吉尔之死》的第四章“以太——归乡”。如何理解布洛赫的“归乡”? 梁锡江: 中国古代思想家,尤其是道家和禅宗,每逢思辨得到结论,心灵的追求达到目的,就把“回家”作为比喻,例如“归根复本”,“自家田地”,“穷子认家门”等等。而在西方神秘主义里这也是个基本概念。新柏拉图主义大师普罗克鲁斯 (Proclus) 把探讨真理的历程分为三个阶段:家居,外出,回家。德国浪漫主义诗人诺瓦利斯也说“哲学是一种乡愁”。如果说小说的前三章叙述的是维吉尔如何进入丧失神性基础的深渊,经历了地狱的煎熬与黑暗的漂泊,一步步地克服“自傲”,“弃绝”自足意志,并最终在困境中认识到,“爱”与“死亡认识”乃是拯救之道的话,那么,小说的最后一章描述的则是诗人维吉尔与整个宇宙存在的合一,并最终达到了其生命旅程的目的地和最高潮,即在神秘主义的“狂喜”体验中获得了“死亡认识”。维吉尔的死亡在这一章里被表现为朝向本源的“兵解飞升”,接近上帝,从而达到创造的最高点,在那里,存在与非存在乃是一体,生与死也首尾相接,圆转不断。

梁锡江在2024新京报年度阅读盛典的活动现场。 新京报:小说中的一个关键情节是大诗人维吉尔想要焚毁史诗《埃涅阿斯纪》。他之所以要这么做的原因是什么? 梁锡江: 作家创作的初衷还有一个很重要的方面,那就是关于维吉尔在临终之时要求焚毁《埃涅阿斯记》的传说打动了我们的作家,布洛赫对这一举动的解释是:“一个维吉尔式的心灵绝对不会是在微不足道的原因的驱使下具有这一绝望的想法的,一定是那个时代全部的历史的与形而上的因素起到了作用。”在小说中,维吉尔在临终之际看到了自己艺术的虚妄,他无法与同类一起承负无法消除的恶,在冰冷残酷的世界里为彼此带去温暖,而只是沉溺于艺术的狂热中,与世界的沉沦一起坠落。在这样苦痛的心理状态下,罗马诗人对于艺术与写作能否赎回欠然的人生的问题已经绝望,羞愧与苦痛填满了他的胸膛,以致对他而言,“只有唯一一个被允许的、也值得追求的解决办法,也就是自杀与死亡。”正是在这一信念的驱使下,维吉尔作出了焚毁作品《埃涅阿斯纪》的决定。这不由得让我们想起了同样在临终前要求焚毁作品的卡夫卡,他在给马克斯·布洛德的信中这样说:“写作乃是一种甜蜜的美妙报偿。但是报偿什么呢?这一夜我像是上了儿童启蒙课似的明白了:是报偿替魔鬼效劳。(……)作为作家的我当然马上就要死去,因为这样一个角色是没有地盘,没有生存权利的,连一粒尘埃都不配。” 新京报:在布洛赫的写作脉络中看,《维吉尔之死》的主题和其另一部代表作《梦游人》一脉相承,又有进一步的发展,这一点尤其展现在《维吉尔之死》的第四章“以太——归乡”。如何理解布洛赫的“归乡”? 梁锡江: 中国古代思想家,尤其是道家和禅宗,每逢思辨得到结论,心灵的追求达到目的,就把“回家”作为比喻,例如“归根复本”,“自家田地”,“穷子认家门”等等。而在西方神秘主义里这也是个基本概念。新柏拉图主义大师普罗克鲁斯 (Proclus) 把探讨真理的历程分为三个阶段:家居,外出,回家。德国浪漫主义诗人诺瓦利斯也说“哲学是一种乡愁”。如果说小说的前三章叙述的是维吉尔如何进入丧失神性基础的深渊,经历了地狱的煎熬与黑暗的漂泊,一步步地克服“自傲”,“弃绝”自足意志,并最终在困境中认识到,“爱”与“死亡认识”乃是拯救之道的话,那么,小说的最后一章描述的则是诗人维吉尔与整个宇宙存在的合一,并最终达到了其生命旅程的目的地和最高潮,即在神秘主义的“狂喜”体验中获得了“死亡认识”。维吉尔的死亡在这一章里被表现为朝向本源的“兵解飞升”,接近上帝,从而达到创造的最高点,在那里,存在与非存在乃是一体,生与死也首尾相接,圆转不断。

这个人 对抗现代性危机 新京报:能不能请您简单介绍一下赫尔曼·布洛赫这个人? 梁锡江: 布洛赫是奥地利犹太裔作家,1886年生于维也纳,1951年在美国去世。作为作家与评论家,他重点关注并试图分析人类世界核心价值崩溃的原因,并试图提出一系列方案与之对抗。所以他不仅是一位小说家,同时也是在和平研究、人权保护与大众心理研究等方面有卓越建树的思想家。 新京报:关于布洛赫,有一个有趣的定义,“不情愿的诗人”,如何理解这个定义? 梁锡江: 在完成了《维吉尔之死》之后,布洛赫本人也完成了“诗人”向“不情愿的诗人”的转变。布洛赫虽然是一个诗人,但是却不愿意做一个诗人,而他虽然不情愿成为一名诗人,但是却无法摆脱作为诗人的命运和责任。这一方面显然与他多方面卓然不群的才华有关,另一方面,从更深的层次上看,布洛赫对待文学的态度实际上他内心矛盾和灵魂冲突的反映。布洛赫并不是一个天生的诗人,一个以艺术构思为乐的小说家,也不是一个对文学创作怀着极大兴趣的故事讲述者,而是一个误入文学这条歧途的哲学家。 新京报:无论是刚开始写评论,还是后来的小说,以及哲学或其他性质的文本,布洛赫对人世的关切似乎是统一的。这一关切是什么? 梁锡江: 布洛赫首先并不是一个诗人和文学家,而是一个从事哲学研究与文化批判的思想家。“认识”与“伦理”是他赋予自己的使命,而“真实”与“价值” (或者说“真”与“善”) 是他毕生所追求的目标。所以最开始的时候,他才会对形而上学和伦理学产生兴趣,而正是这两个领域促使他从事哲学和数学研究。但是当他注意到现行的逻辑实证哲学无法满足他的要求时,他转而从事起文学创作。他试图让文学来承载他对“认识”和“伦理”的追求,但是从事文学创作的作家所遭遇的却是一个价值体系崩溃的时代和一个敌视精神创造的社会,作家对文学的价值和存在理由不能不一再地产生怀疑。所以他后期又重新恢复了对于哲学写作的热情,重新用准确的学术的语言表达自己对于时代的深刻见解与认识,以及他对未来世界的憧憬和期待。简单来说,这一关切就在于如何对抗现代性危机的问题。

这个人 对抗现代性危机 新京报:能不能请您简单介绍一下赫尔曼·布洛赫这个人? 梁锡江: 布洛赫是奥地利犹太裔作家,1886年生于维也纳,1951年在美国去世。作为作家与评论家,他重点关注并试图分析人类世界核心价值崩溃的原因,并试图提出一系列方案与之对抗。所以他不仅是一位小说家,同时也是在和平研究、人权保护与大众心理研究等方面有卓越建树的思想家。 新京报:关于布洛赫,有一个有趣的定义,“不情愿的诗人”,如何理解这个定义? 梁锡江: 在完成了《维吉尔之死》之后,布洛赫本人也完成了“诗人”向“不情愿的诗人”的转变。布洛赫虽然是一个诗人,但是却不愿意做一个诗人,而他虽然不情愿成为一名诗人,但是却无法摆脱作为诗人的命运和责任。这一方面显然与他多方面卓然不群的才华有关,另一方面,从更深的层次上看,布洛赫对待文学的态度实际上他内心矛盾和灵魂冲突的反映。布洛赫并不是一个天生的诗人,一个以艺术构思为乐的小说家,也不是一个对文学创作怀着极大兴趣的故事讲述者,而是一个误入文学这条歧途的哲学家。 新京报:无论是刚开始写评论,还是后来的小说,以及哲学或其他性质的文本,布洛赫对人世的关切似乎是统一的。这一关切是什么? 梁锡江: 布洛赫首先并不是一个诗人和文学家,而是一个从事哲学研究与文化批判的思想家。“认识”与“伦理”是他赋予自己的使命,而“真实”与“价值” (或者说“真”与“善”) 是他毕生所追求的目标。所以最开始的时候,他才会对形而上学和伦理学产生兴趣,而正是这两个领域促使他从事哲学和数学研究。但是当他注意到现行的逻辑实证哲学无法满足他的要求时,他转而从事起文学创作。他试图让文学来承载他对“认识”和“伦理”的追求,但是从事文学创作的作家所遭遇的却是一个价值体系崩溃的时代和一个敌视精神创造的社会,作家对文学的价值和存在理由不能不一再地产生怀疑。所以他后期又重新恢复了对于哲学写作的热情,重新用准确的学术的语言表达自己对于时代的深刻见解与认识,以及他对未来世界的憧憬和期待。简单来说,这一关切就在于如何对抗现代性危机的问题。 本文为独家原创内容。采写:张进;编辑:宫子;走走;校对:薛京宁。欢迎转发至朋友圈。

打开2024新京报年度阅读推荐