这两天的车圈,因为严禁“智驾虚假宣传”的事情炸开了锅。

详情请戳:《车企虚假宣传最高判刑2年!智驾、接管成禁用词?重拳出击砸向谁?》

消息曝出之后,有不少朋友拍手称快,认为车企为了营销不择手段,这都是血淋淋的教训;也有朋友表达了些许顾虑,担心刚刚起步的自动驾驶行业又被打入冷宫。

毕竟,这两年车企们推出的L2组合辅助驾驶功能,的的确确减轻了不少人的驾驶负担,也实打实地通过AEB主动刹车功能的普及,减少了事故的发生。

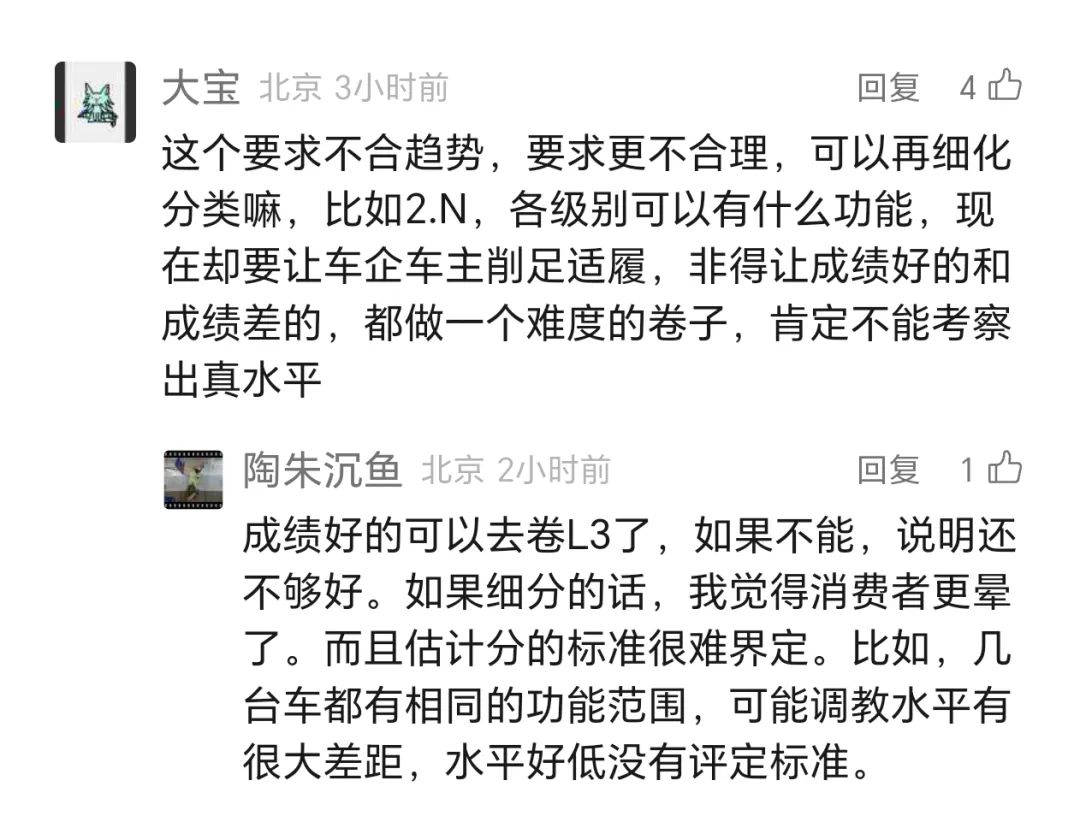

所以也有不少用户希望L2能够稳步推进,在不影响用户体验的同时,小步快跑到L3,乃至L4:

然而,和很多人理解的有些不同:有关部门的意思,并不是真的要给智能驾驶按下急停键,而是有点像踩了一脚油门——

没错,自动驾驶进程中的下一个阶段,L3级有条件智能驾驶,就快要落地了!

01. 车企奋战L3

前两天,社长去了一趟岚图的技术发布会。

众所周知,车企讲技术,现场大概率是一片昏昏欲睡的状态。但就在发布会即将结束的时候,一个炸裂的消息让所有人一下子清醒了起来:

搭载L3级智能驾驶的新车——代号泰山,有望于年内发布!

没有任何定语,也没有打补丁式的说明,更没有“L3级能力”的文字游戏……这意味着,L3有条件智能驾驶,真的有可能会在今年落地!

但岚图,并不是唯一一个。

就在同一天的4月16日,何小鹏也在采访中透露,渐进式发展的小鹏,未来一两年很可能会在自动驾驶路径上,迎来阶段性的突破。

没错,小鹏也预计“2025年会推出软件能力的L3,再进入到硬件能力的L3,然后进入到甚至部分L4的硬件能力。”

可见,逐步推进L3量产落地,已经成了国内“辅助驾驶第一梯队”们的共识。

抛开大家看不到的前端研发不谈,就说产品。车企们早早地就把能够支撑L3的硬件率先装在了车上,也就是所谓的“硬件预埋”。

除了之前蔚来4颗Orin X芯片、高达1016TOPS的算力之外,3月20日焕新上市的问界新M9,就给感知系统来了个大升级:

激光雷达由1颗变为4颗、首搭了华为自研的4D毫米波雷达技术,车外还搭载了4个麦克风,整车作用在智能驾驶上的传感器数量共有36个……

众所周知,整车硬件数量的增加意味着成本的提升。在降本增效成为整个行业共同选择的当下,车企却一反常态下狠手堆料,必然有所图谋。

鉴于此,余承东在发布会上宣布,“问界M9系列车型将在今年第三季度全面升级至ADS4.0系统”的说法,就显得有些意味深长了。

因此,坊间也有着“这或许就是L3、只差法规落地”的猜测,认为华为会在三季度率先落地L3。

02. L3真的要来了?

尽管L3来了有点像是“狼来了”的翻版,但自动驾驶进程大迈一步早有征兆。

最简单、最明显的变化,就是最近几年全行业在L2组合辅助驾驶系统落地上的积极态度。

以比亚迪为代表,所有车企其实都在做同一件事:所谓的L2平权。准入门槛一下从去年的15万级别被拉到了7万级,还覆盖了油、电等全动力形式。

说白了,就是硬件规模化上来了、成本打下去了,软件也成熟了,什么车都能用了。

而根据汽车行业上百年的发展经验来看,当一项技术已经普及到家用车的时候,那些引领行业的弄潮儿们,就一定会将目光转向更新、技术更先进的技术。

近期新车在硬件方面疯狂堆料、L4通过robotaxi的实践,都在说明同一件事:

L2正在向L4疯狂奔赴,拦在二者之间的只有最后一层窗户纸——对安全的顾虑。

正如何小鹏所说,“什么时候可以让所有客户在任何场景,都可以非常安心和随意地使用自动驾驶,是一个非常重要的转折点。”

在何小鹏看来,用户对自动驾驶认知上产生重大变化的分水岭,正是L3。

03. L3比L2强在哪?

回到国家通过《汽车驾驶自动化分级》对驾驶自动化分级的定义,L2进阶到L3发生的最大变化,是责任划分。

还不知道L0-L5是什么的小伙伴,戳这篇了解:《马斯克放话年内实现L5自动驾驶?大佬总说的L0-L5都是什么意思?》

此前的L0-L2,驾驶的责任都在驾驶员身上,L3则是车企跟驾驶员一起担责。

这里的核心,在接管。

根据自动驾驶0-5级分级定义,L2组合驾驶辅助没有资格提接管率。在辅助驾驶系统开启时,驾驶员必须“全程监控并随时接管”,手、眼、脚哪个都不可以脱离。

而到了L3,驾驶员的责任是“及时响应系统接管请求”。

这也就意味着,L3需要拥有比L2高得多的技术实力。

太深奥的技术,社长在这里就不展开了。简单粗暴地给出一个结论:

L2就是满血版的定速巡航,控制跟车距离、车道保持甚至是自主变道全都是“帮车主进行操作”,本质还是要人来开。出了事故,也是人来担责。

但L3,更像是阉割版的L4:它只是无法全程开启自动驾驶,所以才需要在某些时刻需要喊人来接管。

(没错,L3才是真正需要考核接管率,以及接管时长的)

既然在法律法规上车企需要担责,那L3的技术能力,必然要优先保证交通安全,也需要更高的安全标准。

和现阶段L2所谓的“零接管”概率相比,L3的接管率将下降不止一个量级。

当然,即便接管率低至如此,也并非不可能发生,所以L3还必须考虑为驾驶员没能及时接管的情况做预案。

这里,我们可以参考岚图提出的方案,即10秒未接管自主安全停车:

当车辆遇到特殊情况需人为接管时,车辆将通过车内灯光闪烁、语音和座椅振动三级递进式预警,以提醒驾驶员第一时间接管到位;

如果长时间(10秒)无人接管,车辆会自动安全停靠,并及时通过外置扬声器和灯光提醒车外人员注意安全。

对接管率的严苛限制,反过来要求搭载L3系统的车辆,具备相应更强的感知和决策能力,也就是更强的软硬件实力。

硬件方面,经由各家的新车“军火展示”表现为,更多的激光雷达、更丰富的传感器、更大算力的芯片;

软件方面,则交给了AI赋能的端到端大模型。

此外,还有对车辆电子电气架构的持续进化,像是线控转向/制动技术和四电机分布式驱动对整车动力的实时、精准控制,让车辆在开启自动驾驶时更可控。

这一切,将构成强力的安全冗余,成为L3有条件智能驾驶落地的基础。

04. 技术井喷,法规先行

此前很多的自动驾驶落地讨论中,大家基本已形成一个共识:L3量产落地,恐怕要等到法规先行。

如果在法律层面上自动驾驶的责任划分不清,那么车企推广自动驾驶,将面临高昂的资金和品牌风险。一不小心,就会把自己赔个底儿掉。

美国市场上,自动驾驶公司Cruise所面临的危机,正是这一困境的真实写照。

那么,责任到底该如何分担呢?行业内有一个普遍的共识:

如果车没喊人接管,是车企的责任;车喊人接管了、人没接管或者乱接管,是人的责任;车喊人接管了、但不符合应该喊人接管的条件,还是车企的责任。

目前缺少的,只是白纸黑字的一纸条文。

不过,根据工信部会议上“充分开展组合驾驶辅助测试验证,明确系统功能边界和安全响应措施”的描述,不难发现行业监管的意图,就是要将L2和L3的能力区分开来。

区分之后的下一步,就是适时推进L3。

毕竟,很多厂家在L2组合辅助驾驶里宣传的,其实是L3范围内的功能。车企既然认为自己有这个能力,那就备案、落地,按照L3的规定管起来。

所以,从几家车企开始布局具备L3硬件能力新车的情况看,L3的政策开口或许就在眼前。而针对L2的严管,也将会成为“有条件智能驾驶”和“组合辅助驾驶”的分水岭。

写在最后

尽管从各个角度分析,L3有可能在年内落地,但社长还是要和大家老生常谈两句。

首先,L3并非真正的自动驾驶。就算L3真的来了,也不能躺在车里睡大觉、把车完全交给车去开,还是要在车辆提示之后及时接管,充其量就是能开车回两条微信。

另外,L3的落地也不会是一下子放开。

中国幅员辽阔,道路环境极为复杂。对安全标准要求更高的L3,当然要进行更多的测试、验证工作,只有事先确定好系统能力的边界,才能更好地掌握和应对。

因此,L3落地最有可能出现的现象,是部分车型+小规模道路环境的试点,经数据验证可靠后,才会一步步推广至更大规模。

最后的最后,还想问大家一句——

如果L3来了,那么真正的L4自动驾驶,还会远吗?