明朝初年的靖难之役,不仅改写了王朝的命运,更留下了一个至今未解的谜团——建文帝朱允炆究竟是死于宫中大火,还是隐姓埋名遁逃民间?这场政治斗争的结局,成为历史学界争论不休的焦点,也引发了无数传奇故事的诞生。

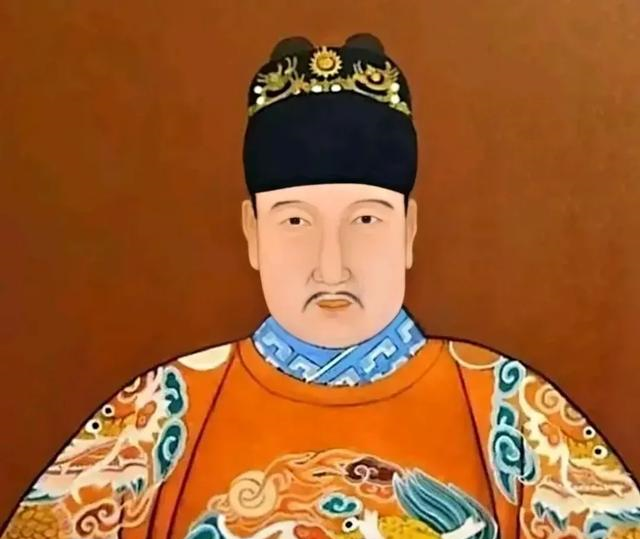

洪武三十一年,明太祖朱元璋的离世将年轻的朱允炆推上皇位。这位崇尚儒家仁政的帝王甫一登基,便着手削弱藩王势力,意图巩固中央集权。然而,这一政策激怒了实力雄厚的燕王朱棣。以“清君侧”为名,朱棣发动了为期四年的靖难之役,最终攻破南京城。当燕军涌入皇宫时,一场突如其来的大火吞噬了殿堂,而建文帝则消失在烈焰与烟尘之中。

朱棣登基后,迅速宣布建文帝已葬身火海,并以帝王之礼为其举行葬礼。这一说法被列入《明史》,成为官方认定的结局。从政治角度看,自焚的结论对朱棣至关重要:既能宣告前朝正统的终结,又能震慑潜在的复辟势力。但值得注意的是,大火中发现的遗体面目全非,且朱棣此后仍秘密派遣心腹搜寻建文帝的踪迹,这些矛盾之举让自焚说始终笼罩在疑云之中。

与正史截然不同,民间流传着建文帝成功脱险的种种版本。有人认为他通过朱元璋秘密修建的宫道逃出生天;更有学者考证称,云南武定狮子山禅寺的碑文与建筑风格,暗示着一位“流亡帝王”曾在此修行。最富想象力的说法则与郑和下西洋有关——这支庞大的船队除了宣扬国威,或许还肩负着追查建文帝海外踪迹的秘密使命。这些传说虽无铁证,却折射出民众对历史真相的执着探寻。

权力博弈下的真相迷雾建文帝的生死问题本质上是权力合法性的较量。对朱棣而言,承认其逃亡意味着统治根基的动摇;而对旧臣遗老来说,渺茫的复辟希望成为反抗的精神支柱。这种博弈催生了复杂的信息操控:官方销毁建文年号档案,民间却悄然传抄“禁书”;朱棣一面公开哀悼侄子的“殉国”,一面在《永乐大典》中抹去其治国痕迹。历史的吊诡之处在于,越是刻意掩盖,越激发后世对真相的追问。

文化镜像中的永恒追问六百年来,建文帝的形象在文学与戏剧中不断重生。从话本《承运传》到现代影视剧,他被塑造成仁德而悲剧的符号,承载着人们对“正统”与“篡位”的伦理思辨。云南民间至今保留的“火把节迎建文”仪式,更将历史记忆转化为文化基因。这场大火不仅烧毁了宫殿,更在民族集体意识中点燃了永不熄灭的追问:当权力与真相交锋时,历史究竟由谁来书写?