周末,在家闲读《论语》。其中,有五段是孔子为学生阐述什么是“孝”这个问题的。

尽管,孔子老先生从不同的角度说明同一个问题,但是,说白了都没离开一个“礼”字。

我把它们收录起来,写成一张集锦,取名曰《论语言孝》。

学过一段时间小楷,这幅字里边似乎有王宠的笔意,似乎还有文征明的意味。反正是学得不伦不类,今古杂糅了。

有位真正的书法家朋友看了这种字,还连连说好,不知人家是真心说好,还是逢场作戏,咱宁可信后者吧,别不自觉让人家笑话。

子曰:“父在观其志,父没观其行。三年无改于父之道,可谓孝矣。”

孔子说:“父亲在世的时候,看儿子的志向,父亲不在世了,就看他儿子的行动。如果三年过去,他不改变父亲生前的行事之道,就可以说他是孝了。”

这一点其实是很重要的。社会上就有那样一些人,当老父亲活着的时候,他会言听计从,毕恭毕敬,可是一旦老子不在了,他立刻就会我行我素,改弦易张,有的甚至很快就把老人辛苦一生积攒的家业挥霍一空。

其实,这还算好的。岂不知还有很多老子活着就不孝顺,把任活活气死的也有。

孟懿子问孝。子曰:“无违。”

樊迟御。子告之曰:“孟孙问孝于我,我对之曰,无违。”

樊迟曰:“何谓也?”

子曰:“生事之以礼,死葬之以礼,祭之以礼。”

孟懿子向孔子请教“什么是孝”,孔子对他说:“不违背礼法就是孝。”

次日,樊迟给孔子驾车出行。孔子在车上对樊迟说:“孟孙曾问我什么是孝,我对他说,不违背礼法就是孝。”

樊迟问:“什么意思?”

孔子说:“对父母,活着的时候以礼相待,死了还能以礼送葬,时时以礼祭祀,这就是孝。”

上文中,孟懿子号仲孙,同樊迟都是孔子的学生,孔子口称孟孙,说的就是孟仲孙。

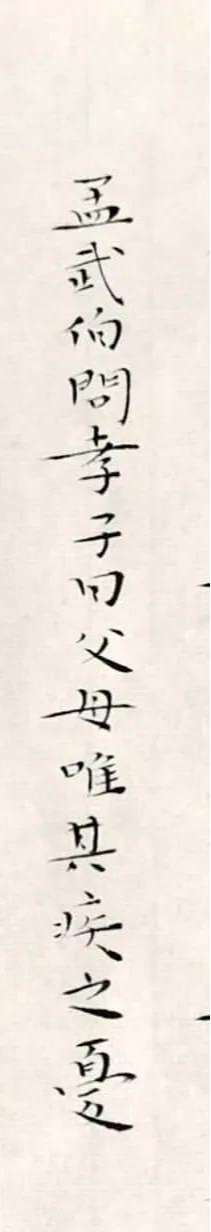

孟武伯问孝。子曰:“父母唯其疾之忧。”

孟武伯向孔子请教“什么是孝”。孔子说:“只要时时记挂着父母身体的疾病就是孝。”

孟武伯是上文中提到的孟懿子的儿子,看来这一家两代人都是孔子的学生,不知他们爷俩私下里是不是以师兄弟相称。

这段话,其实还有一种解释,也说的过去。就是:

除了让父母担心他的身体,其他的也不让父母操心,这就是孝。

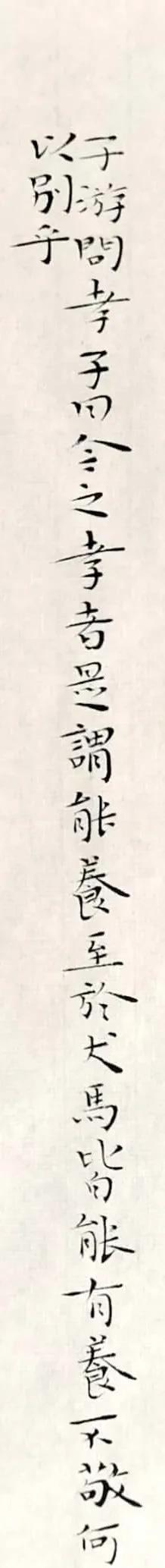

子游问孝。子曰:“今之孝者是谓能养。至于犬马,皆能有养,不敬,何以别乎?”

子游向孔子请教“什么是孝”。

孔子说:“现在的人都说,孝,就是能够把老人养活。其实这是不全面的,至于犬马,人们都能够把它们喂饱。如果不尊敬,即使让老人吃饱了,又跟喂养牲畜有什么区别?”

这段话,听起来挺扎心的,但是,话粗理不粗,现实生活中就有不少人是这样对待老人的,这哪能叫做孝。

子夏问孝。子曰:“色难。有事,弟子服其劳。有酒食,先生馔。曾是以为孝乎?”

子夏向孔子请教什么是孝。

孔子说:“对父母和颜悦色,其实是很难的。家里有事的时候,做子女的能够代劳。家里有了美酒佳肴,子女先让父母享受。你以为这就是孝吗?”

孔老先生显然认为,孝,不仅仅是让他们吃好穿好,不做体力之劳,更重要的是精神层面,应该让老人心情愉快,得到子女们的和颜悦色。

挺喜欢《论语》里边这几段话,这大概能够全面概括什么是孝了。

至于这幅书法,也许会因为其所书写的内容,您会喜欢吧。