一百多年前,一位外国学者踏上了中国东南沿海的一座小岛。他手中的相机记录下了普陀山的模样,而这些影像背后,藏着多少关于文化与信仰的故事?让我们一同走进那段历史,感受普陀山的百年变迁。

陌生的访客与静谧的佛国

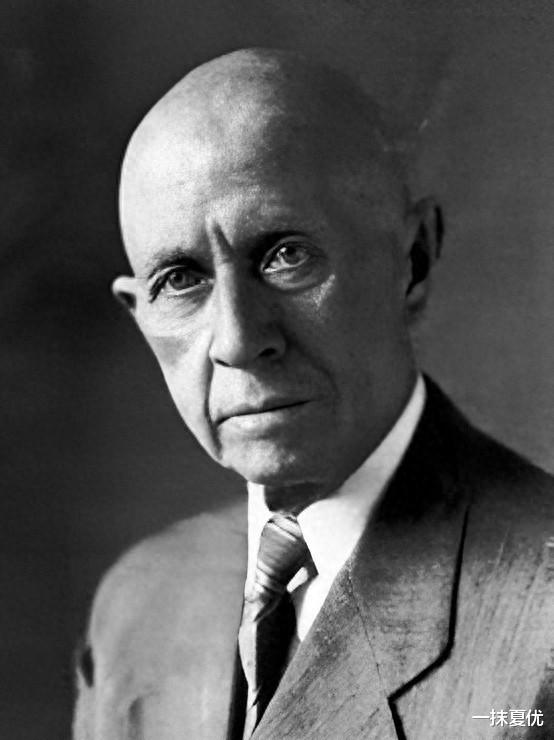

1908年,恩斯特·柏石曼,这位德国建筑学家,带着对东方文化的强烈好奇,从宁波沈家门渡船抵达普陀山。那时的普陀山,还未被现代游客的喧嚣打扰,寺庙里香火袅袅,僧人们悠然自得。你能想象吗?一个外国学者如何在中国的佛教圣地上找到自己的位置?

柏石曼的到来,让这座“海天佛国”多了一份独特的注脚。他不仅是观察者,更是记录者。在他眼中,普陀山的每一座建筑、每一片山海风光,都蕴藏着古老智慧的密码。他的镜头下,寺庙的飞檐翘角是东方美学的缩影,山海之间的宁静则是人类与自然和谐共处的象征。

普陀山的三大寺:建筑与信仰的交汇

普陀山之所以被称为“海天佛国”,离不开三大寺——普济寺、法雨寺、慧济寺的支撑。它们不仅是信仰的象征,更是中国古代建筑艺术的瑰宝。

普济寺,作为普陀山的第一大寺,始建于后梁时期,已有千年历史。柏石曼在其考察中提到,正山门常年关闭,这背后竟与乾隆皇帝的传说有关。海印池上的三座桥,分别连接瑶池、平桥和永寿桥,成为普济寺的一大特色。试想一下,若你站在桥上,望向池水倒映的寺庙身影,会不会生出一种穿越时空的错觉?

法雨寺,则以“海会桥”闻名。这座桥建于清光绪年间,桥身古朴,桥下溪水潺潺。法雨寺内的玉佛殿和天王殿,更是让人感受到庄严与肃穆。据说,当时柏石曼在殿前驻足许久,似乎在思索着什么。或许,他思索的是建筑背后的文化力量。

至于慧济寺,它位于佛顶山,地势高远,视野开阔。这里不仅有石壁上的“澄波浴曙”题字,还有僧人们晾晒衣物的生活场景。这让寺庙不再只是冰冷的建筑,而是充满了人间烟火气的地方。

消失的风景与永恒

柏石曼拍摄的老照片中,有些景观如今已不复存在。比如,那座位于太子岛上的太子塔,始建于元朝,是普陀山现存最古老的建筑之一。如今,塔的身影虽然还在,但当年的风貌却早已被时光冲刷殆尽。

还有一些路碑、题刻,也随着岁月的流转而消逝。比如柏石曼在妙庄严路上发现的“金粟巷”“兜率院”等指示牌,如今已被现代设施取代。你是否觉得遗憾?毕竟,这些曾经的细节,才是普陀山真正的灵魂所在。

不过,也正是这些老照片,让我们得以一窥百年前的普陀山。它们不仅是一种影像记录,更是一种历史的提醒。提醒我们,珍惜那些依然存留的建筑与文化,不要让更多的风景在现代化的浪潮中湮灭。

当下的思考:保护与传承

回望百年,普陀山经历了翻天覆地的变化。从游客稀少的静谧佛国,到如今香火鼎盛的旅游胜地,普陀山的面貌发生了巨大的转变。然而,在这种变化中,我们是否忽略了某些重要的东西?

比如,法雨寺前的“二龙戏珠”照壁,因时代动荡而被毁坏,后来虽得以重建,但那份原汁原味的历史气息却难以重现。柏石曼的记录告诉我们,保护文化遗产并非只是修复几座建筑,而是要留住它们背后的精神与故事。

在现代化的进程中,如何平衡开发与保护,是一个值得深思的问题。我们是否能够找到一条既满足游客需求,又保护文化遗产的路径?这需要每个人的参与与努力。

你的普陀山记忆:分享与交流

或许你曾去过普陀山,站在普济寺前的海印池边,感受过那份静谧;或许你只是听说过普陀山的名字,但却从未真正了解它的故事。无论你是哪一种人,我都希望这篇文章能让你有所触动。

不妨在评论区分享你的普陀山记忆,或者谈谈你对文化遗产保护的看法。每个人的声音都很重要,因为正是这些声音,才能汇聚成保护传统文化的力量。

文化是根,传统是魂。普陀山的百年变迁,让我们看到了时间的力量,也让我们意识到保护的重要性。愿我们每个人都能成为文化的守护者,让那些消逝的风景在记忆中重现。