洪学智夫人山西寻女,途中到老乡家歇脚,主人惊呼:原来是你啊!

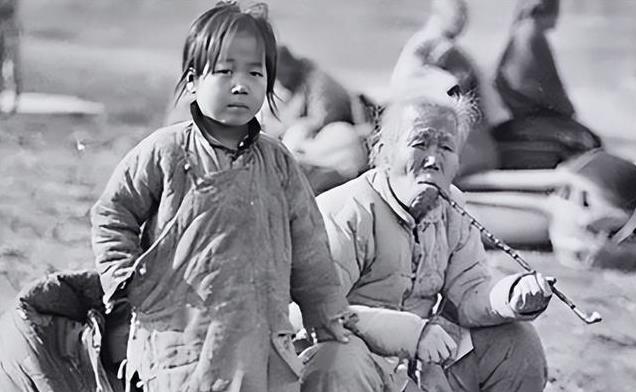

1951年的一个春日,张文带着几名解放军战士走在山西的乡间小路上。连续多日的奔波让她疲惫不堪,看到路边一户农家,便想去讨碗水喝。谁知刚踏进院子,一位白发苍苍的老妇人便愣在了原地,颤抸着手指着她说:"是你,真的是你!十二年前,那个深夜里,是你把孩子放在我家门口的!"这突如其来的相遇,让张文也惊呆了。可眼前的老妇人又道出了一个更令人意外的消息:"可是,孩子已经不在我这里了......"这是巧合还是天意?当年那个被迫寄养的女婴,究竟去了哪里?

一、战火纷飞中的生离

1936年的春天,四川北部的红军驻地里飘荡着动人的歌声。这是红四方面军为提振士气举办的文艺汇演,台上一位身着军装的年轻女子正在演唱《游击队歌》,她就是时年16岁的张文。

台下坐着一位军装笔挺的指挥员,他是红四方面军政治部主任洪学智。这位年轻的指挥员正专注地看着台上的表演,不时与身边的战友们交谈几句。

演出结束后,政治部的陈伯钧找到了张文:"小张同志,你这歌唱得真好。"接着话锋一转:"我听说你还会做针线活,一直在被服厂工作?"张文点点头。陈伯钧笑着说:"那正好,我们政治部最近正缺一个管理服装的同志。"

就这样,张文被调到了政治部工作。每天清晨,她都会早早起床,为战士们修补军装。有时洪学智路过被服厂,总会停下来关心一下工作情况。

1936年深秋的一天,陈伯钧和他的夫人突然来访,向张文提起了一件事:"小张同志,组织上觉得你和洪主任很般配,不知道你的想法如何?"张文没有立即回答,只是轻声说要和哥哥商量一下。

第二天,张文来到洪学智的办公室。两人虽然见过多次,但还是第一次如此近距离地交谈。洪学智开门见山:"组织上的意思,你考虑得怎么样?"张文回答:"我愿意接受组织的安排。"

婚礼就在政治部的办公室里举行。同志们将几张桌子拼在一起,上面摆着热气腾腾的疙瘩汤。陈伯钧亲自证婚,战友们纷纷送上祝福。

然而,新婚的喜悦并未持续太久。1937年全面抗战爆发,洪学智和张文被分派到不同的战区。两年后,他们在延安重逢,不久便迎来了他们的第一个女儿。

可是好景不长,1939年夏天,张文接到了前往晋察冀边区的调令。当时日军正在华北地区展开大规模"扫荡",部队必须轻装简行,快速通过封锁线。

一天深夜,部队准备穿过太原北大门时,一个紧急会议打破了夜的寂静。地方工委报告称,日军正在加强封锁,部队必须立即转移,所有随军的孩子都要暂时寄养在当地。

就在阳曲县东西房山附近,张文不得不做出了最艰难的决定。她将女儿放在一户农家的门前,只来得及看清门上的一盏油灯。临走前,她紧紧亲了亲女儿的脸,在孩子的左手腕上做了个记号。

当部队安全通过封锁线时,张文站在山坡上回望来时的方向。怀里还揣着女儿穿过的一双红布鞋,那是她唯一能带走的念想。洪学智拍了拍她的肩膀说:"等打赢了仗,我们一定回来接她。"

二、十二载寻女路

1949年秋天,当全国解放的消息传来时,张文第一个想到的就是找寻女儿。她立即向组织提出申请,希望能够前往山西寻找当年留下的孩子。组织考虑到战后各地情况复杂,建议等局势稳定后再进行寻找。

1950年春,张文开始着手准备寻女计划。她先后写信给山西省、阳曲县的地方政府,询问当年东西房山附近的情况。半年多过去了,终于收到了阳曲县政府的回信,确认了东西房山的具体位置,但十多年过去,当地已经发生了巨大变化。

1951年初,在洪学智的支持下,张文带着几名解放军战士踏上了寻女之路。她特意带上了当年女儿的那双红布鞋,那是她唯一能证明母女关系的物件。

寻找的过程异常艰难。东西房山地区跨越多个村庄,加上战争年代的破坏,许多房屋已经面目全非。张文带着战士们挨家挨户走访,向年长的村民打听1939年那个特殊的夜晚。

一天,在东峪庄的一个老支书家里,张文提到了当年女儿左手腕上的记号。老支书立即想起了什么,告诉张文在村子西边有一户人家,曾经收养过一个带有特殊记号的女孩。

张文立即赶往那户人家,但得到的消息却令人失望。那户人家的老人说,当年确实收养过一个女婴,但因为生活困难,后来将孩子转送给了其他人家。

不甘心的张文继续寻找。她带着战士们走遍了周边的十几个村庄,每到一处都要向当地干部出示介绍信,详细询问当年的情况。有时晚上露宿在村民家中,第二天天不亮就继续赶路。

在寻找的过程中,张文遇到了许多热心帮助的人。有的村民自发组织起来,帮她打听消息;有的老人主动提供线索,回忆当年收养儿童的情况;还有的乡亲们为她指明可能的方向。

经过反复确认,张文终于在一位老乡口中得知了重要线索。那位老乡说,在思远村有一户姓王的人家,当年收养了一个据说是红军的孩子。这个消息让张文看到了希望。

就在这时,张文走进了一户农家讨水喝,没想到这个偶然的停留,却让她遇到了当年第一个收养女儿的老人。这位老人不仅认出了张文,还道出了一个重要信息:当年因为家境困难,不得不将孩子转送给了思远村的王家。

通过这位老人的指引,张文终于找到了通往思远村的路。十二年的寻找即将迎来转机,而思远村的王家,究竟会带来怎样的惊喜?

三、意外重逢与转折

那位认出张文的老妇人名叫李大娘,她颤抖着从箱底翻出了一双已经泛黄的红布鞋:"这是当年你留下的,我一直保存着。"张文接过布鞋,仔细端详着这件十二年前的信物,手指轻轻抚过已经褪色的鞋面。

李大娘说起了当年的往事。那个寒冷的夜晚,她听到门外有动静,出去一看发现了一个小女婴。第二天一早,村里人都猜测这是红军的孩子,因为那几天确实有部队经过。

"孩子生下来没多久就送到这里,身子骨很弱。"李大娘接着说,"我们家当时也很困难,但还是把她留下了。可是没过多久,孩子就得了重病,发高烧不退。"

为了给孩子治病,李大娘和丈夫用尽了家里所有的积蓄。可是家境实在困难,连基本的营养都无法保证。眼看着孩子一天天消瘦下去,李大娘不得不做出一个艰难的决定。

"当时思远村有个叫王英的,他媳妇白银翠刚生了孩子。他们家虽然也不富裕,但日子过得还算殷实。"李大娘说到这里,停顿了一下,"我就托人带话过去,问他们愿不愿意收养这个孩子。"

张文追问道:"后来呢?"

"王家二话没说就答应了。"李大娘接着讲,"白银翠特别喜欢这个孩子,说什么也要收养。为了能更好地照顾你的女儿,她甚至把自己刚出生的孩子送给了别人抚养。"

这个消息让在场所有人都震惊不已。一个母亲,为了照顾别人的孩子,竟然愿意送走自己的亲生骨肉。

李大娘继续说道:"你的女儿到了王家之后,身体渐渐好转了。白银翠把她当亲闺女一样疼爱,给她取名叫'红红',说是纪念红军的意思。"

张文问起思远村的具体位置,李大娘给她画了一张简单的地图:"沿着这条路一直往西走,翻过两座山,就能看到思远村了。村口有棵大槐树,王家就住在大槐树往南走的第三户。"

临走时,李大娘又说:"这些年,我一直记挂着这个孩子。每次去思远村赶集,都会去看看她。前些日子还见过她,现在都长成大姑娘了,在村里的小学念书。"

带着这个意外的好消息,张文一行人告别了李大娘,朝着思远村进发。路上,战士们议论着这段奇特的经历,感叹命运的神奇。一个孩子,经过两个家庭的抚养,终于等到了亲生父母的寻访。

思远村就在眼前,张文的脚步不由得加快了。路边的庄稼地里,一群孩子正在玩耍,其中会不会有自己朝思暮想的女儿?那个被称作"红红"的姑娘,此刻正在做什么?透过村口高大的槐树,张文仿佛已经看到了重逢的希望。

四、母女团圆时

进入思远村的那一刻,张文一行人立即引起了村民们的注意。几个在村口劳作的老人纷纷抬起头,打量着这群穿着军装的陌生人。有人认出了他们是解放军,立即热情地指引他们找到了王家的住处。

王家的院子里飘出饭菜的香气,一位面容慈祥的妇人正在灶前忙碌。这就是白银翠,那个十二年来精心照顾张文女儿的养母。见到来人,白银翠擦了擦手上的灰尘,将他们迎进了屋里。

"我是张文,"张文直接表明了身份,"是来找我的女儿的。"说着,她从包里取出了那双保存了十二年的红布鞋。白银翠看到布鞋的那一刻,立即明白了来人的身份。

"红红正在学校上课,"白银翠说着就要去叫人,"我这就让人去把她接回来。"

等待的时间里,白银翠讲述了这些年照顾女孩的点点滴滴。她说红红小时候身体不好,经常生病,为了给她补身子,家里专门养了一只母鸡,每天给她煮鸡蛋。后来,红红渐渐长大了,成了村里成绩最好的学生。

"她特别喜欢读书,"白银翠自豪地说,"常常一个人坐在门槛上看到天黑。有时候赶集,她总缠着我给她买本子和铅笔,从来不要其他东西。"

不一会儿,院子里传来了脚步声。一个扎着两根辫子的女孩跑了进来,她穿着灰布衣裳,手里还拿着课本。这就是张文日思夜想的女儿,如今已经是个亭亭玉立的大姑娘了。

"红红,"白银翠轻声唤道,"这是你的亲生母亲,她找了你很多年。"

屋子里一时安静下来。张文颤抖着伸出手,轻轻捋起女儿的衣袖,那个当年留下的记号依然清晰可见。母女相认的那一刻,屋里的人都红了眼眶。

白银翠主动打破了沉默:"红红,你该改口叫娘了。"说着,她转身去厨房准备饭菜,给母女俩留出说话的空间。

当天晚上,白银翠准备了一顿丰盛的晚饭。饭桌上,张文向白银翠表达了深深的谢意:"这些年,真是辛苦你了。"白银翠摆摆手:"都是应该的。"

第二天一早,张文要带女儿回北京。临行前,红红紧紧抱住了白银翠:"养娘,我不会忘记您的。"白银翠含着泪说:"去吧,要好好念书。"

张文从口袋里掏出一沓钱,要交给白银翠,被她坚决推辞了:"养了这么多年,早就当亲闺女了,怎么能要钱呢?"

在村口送别时,白银翠一直目送着母女俩的身影消失在山路的转弯处。回到家里,她收拾着红红留下的东西,那些年幼时穿过的衣服、用过的课本,每一件都凝聚着十二年的养育之情。

这一天,在思远村的大槐树下,上演了一场感人的重逢。一位母亲找到了失散多年的女儿,另一位母亲则含泪送走了抚养了十二年的孩子。当天晚上,张文给远在前线的洪学智写了一封长信,讲述了这段跨越十二年的寻女经历。

五、重逢后的新生

回到北京后,张文为女儿取名"洪醒华"。这个名字寄托着重获新生的希望,也象征着一家人终于团圆。然而,命运似乎还要考验这个刚刚重聚的家庭。

回京不久,洪醒华突发高烧,整整三天滴水未进。张文守在女儿床前,用湿毛巾一次次为她擦拭退烧。这场病几乎要将母女再次分离,所幸经过精心照料,洪醒华终于转危为安。

洪学智从前线得知女儿病危的消息,立即写信回来,信中详细询问了女儿的病情和治疗情况。他还特意嘱咐张文:"一定要把女儿的身体养好,让她安心读书。"

病愈后的洪醒华展现出了惊人的学习天赋。她每天天不亮就起床读书,常常一直看到深夜。起初,她只是在长春医科大学旁听,后来凭借优异的成绩,成功考取了正式学籍。

1965年,洪醒华从医科大学毕业。她主动申请到了条件最艰苦的甘肃酒泉铁路局卫生院工作。在那里,她常常骑着自行车走村串户,为铁路职工进行义诊。

十年后,洪醒华调到了北京402医院。从一名普通医生做起,她凭借着扎实的医术和对工作的执着,一步步走上了副院长的岗位。

1993年,洪醒华带领团队开展了一项重要研究。当时,国际上正在禁用破坏臭氧层的氟利昂,这影响到了很多药用气雾剂的生产。经过多年努力,她们成功研发出了国内第一款不含氟利昂的药用气雾剂,为国家医药事业做出了重要贡献。

在事业有成之后,洪醒华始终没有忘记养父母的恩情。每个月她都会从工资中抽出一部分寄回思远村,给白银翠买些营养品。每逢过年过节,她都会亲自回村看望。

1980年,白银翠年事已高,生活不便。洪醒华二话不说,就把养父母接到了北京。她在医院附近给老两口租了房子,每天下班都要去看看他们,嘘寒问暖。

白银翠在北京住了将近十年。这期间,她亲眼见证了自己养大的女儿成为一名受人尊敬的医生。每当有人问起洪醒华的身世,白银翠总是骄傲地说:"这是我养大的闺女。"

1989年,白银翠在北京去世。临终前,她拉着洪醒华的手说:"能养育你这个女儿,是我这辈子最值得骄傲的事。"洪醒华守在床前,为养母擦去额头的汗珠,就像当年白银翠照顾她一样。

从一个战乱年代被迫寄养的婴儿,到成为一名为国家医药事业做出贡献的医学工作者,洪醒华的经历印证了她父亲当年在信中写下的那句话:"让她安心读书,必有作为。"而她对两位母亲的孝心,更是诠释了血缘之外的那份深厚亲情。