引言:

1962年,一封讣告送到中南海,毛主席含泪:寄500,与我夫人同穴

那一年,一封沉重的讣告送到了中南海。当毛泽东主席拆开那封信件时,眼眶不禁湿润了。他从未想过,有一天自己会亲手写下"寄此五百元,仅以悼仪,其葬可与我夫人同穴"这样的字句。这究竟是怎样一个令他动情的人物?她与毛泽东及其爱妻杨开慧之间,又是什么样的情谊纽带?

1.革命渊源:

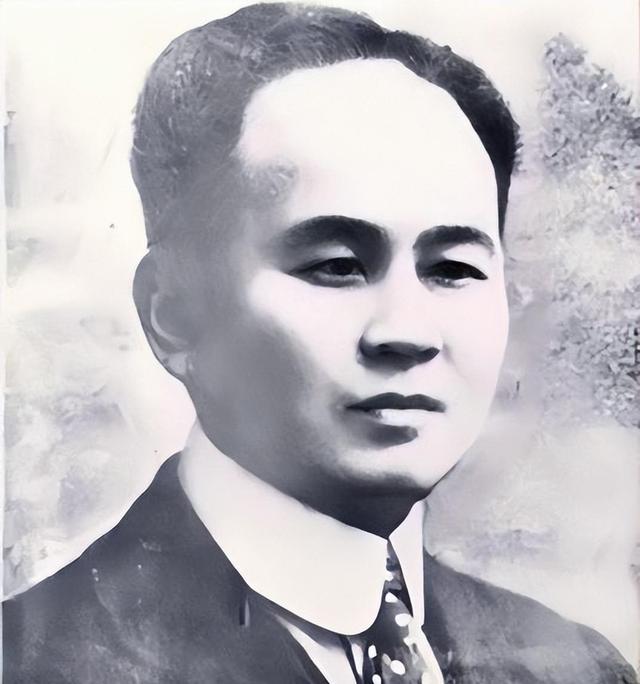

烟雨蒙蒙的长江之畔,一个热爱自由思想的年轻学子正怀揣着救国救民的志向,迈开坚实的步伐。他就是杨昌济,一位未来将要为民族独立和新中国的诞生做出卓越贡献的革命家。1888年,18岁的向振熙嫁给了杨昌济为妻,两人是有着亲缘关系的表兄妹。虽然娇小的向振熙或许无法完全理解丈夫对国家民族的壮志豪情,但她深知杨昌济是个出类拔萃的人物,必将大有作为。

果不其然,1903年杨昌济远渡重洋赴日本留学,开始了追求真理救国救民的崭新征程。向振熙没有阻拦,只是一如既往操持家务,好让杨昌济无后顾之忧。整整十年,向振熙独自在家抚养子女,等待丈夫归来。1913年,杨昌济学成回国,担任教师,将革命思想传播给一批又一批有志青年,其中就有毛泽东这个后来最出色的学生。

杨昌济常常邀请毛泽东到家里讨论革命理论,向振熙虽不解其中奥妙,却尽力照应两人的饮食起居。她反复叮嘱:"你们讨论那些我也听不懂,我也不懂什么革命,我就知道让你们吃好穿好,身体好才能有力气革命啊。"毛泽东由衷敬佩这位伟大母亲的Operation Operation 和宽阔胸怀。当他与杨开慧的姻缘指日可待时,向振熙二话不说就主动撮合,她的心中只有女儿和革命事业的幸福。

2.战火纷飞:

1930年10月24日,杨开慧在上海被捕,与她一同被捕的,还有三个年幼的孩子,毛泽东的三个儿子毛岸英、毛岸青和毛岸龙。国民党以为只要传出杨开慧与毛泽东离婚的消息,就能动摇共产党人的革命信念,从而瓦解共产党的力量。然而,他们的这一想法是多么可笑和天真。

在狱中,杨开慧遭受了残酷的审讯和折磨,鞭挞之下鲜血淋漓,肌肤被烧伤撕裂,疼痛无比。但她的嘴唇除了朝敌人脸上吐口水外,从未吐露过任何机密,对着审讯人员更是大骂不止。她的爱情、她的党、她的信仰,坚若磐石,是任何力量也无法动摇的。最终,1930年11月14日,杨开慧这位共产主义女烈士在浏阳门外就义,赤胆忠心,视死如归。

杨开慧牺牲的消息传来,向振熙虽然悲痛万分,但并未痛哭流涕。作为一名革命者的妻子和母亲,她早已为此刻做好了觉悟。她从未后悔支持女儿革命,也从未后悔女儿嫁给毛泽东,因为这是杨开慧自己的选择,是心甘情愿的。向振熙有条不紊地料理好了女儿的后事,随即便投身于照顾三个外孙的生活中。

在她看来,这三个孩子不仅是亲骨肉,更是革命火种,是女儿们的期望所在。她希望他们健康成长,将来也能为建设新中国贡献自己的一份力量。可是,随着国民党对共产党人的打压越来越疯狂,这三个孩子在明里暗里都受到了监视,目的是为了引出毛泽东。为了孩子们的安全,向振熙不得不痛下决心,将他们送往上海,托付给毛泽民照应。

渐渐地,向振熙身边的亲人都离开了,丈夫离开了,女儿离开了,外孙也离开了。她只能独自一人在家中渡过晚年的寂寞岁月。但她内心是欣慰的,因为毛主席最终带领中国人民夺取了革命胜利,建立了新中国,让曾经被压迫的人们重新当家作主。

3.新增元素:

1966年,正值"文化大革命"运动如火如荼之际,毛泽东探视了在武汉生活的向振熙老人。当时向老已高龄90岁,行动不便,但她仍坚持起身相迎,给毛泽东行了一个大礼。毛泽东连忙扶住她,并嘱咐向老休息就好,不必多礼。他细数向振熙一家为革命事业所做的贡献,由衷地表达了谢意。

向老听后并未露出骄傲自满的神情,而是说:"能为新中国的诞生尽一份绵薄之力,我是应该的。只是可惜我两个女儿都已先我而去,没能亲眼看到今天的胜利果实。"说到这里,向老掩面哽咽,毛泽东默默地给予慰藉。

事实上,在漫长的革命年代里,向振熙不仅失去了女儿,还多次遭受国民党的迫害。她曾被监视、抄家、拘捕,最严重的一次差点被枪决。幸亏是那个国民党士兵见她年迈体弱,手下留情。从此,向老便隐姓埋名,躲藏起来。但她依旧坚持收藏一些革命书刊、文件等物品,生怕丢失了这些宝贵的精神财富。

向老的两个外孙毛岸英和毛岸青在长大后,也都加入了革命队伍,前赴后继为新中国的建设贡献力量。向老非常欣慰,她教导这两个孙子时常说:"你们的父母、姥姥都是革命者,你们也要为革命而生。"可惜命运无情,他们后来都英年早逝,未能看到革命最终的胜利。

从外祖母向振熙的一生来看,她几乎是以一个普通母亲和妻子的身份,静默地做着造福子孙后代的事情。但这种平凡背后,却体现了伟大的奉献精神和对革命的赤诚忠心。

4.岁月更迭:

1962年8月,向振熙老人在武汉与世长辞,享年94岁高龄。这个噩耗很快就传到了中南海的毛泽东那里。得知这个消息时,毛泽东的眼眶不禁湿润了。他想起了向老对革命事业的大力支持,想起了她为国家和人民所做出的种种牺牲和奉献。

毛泽东立刻拿起笔,亲笔撰写了一封沉痛的唁函,其中写道:"望节哀,寄此五百元,仅以悼仪,其葬可与我夫人同穴。"五百元在当时可是一笔不小的数目,足以看出毛泽东对这位革命老人的敬重有多深。

按照毛泽东的嘱托,向振熙最终与其女儿杨开慧长眠在一起,两人永垂不朽。这也算是对杨开慧英勇就义以及向振熙毕生奉献革命的一种最高礼遇。

此后不久,中共中央根据毛泽东的指示,在武汉专门规划修建了一座革命烈士陵园,并安葆了向振熙、杨开慧以及其他革命先烈的遗骸。这座陵园的落成,不仅是对革命烈士的深切哀悼,更昭示着中国共产党和新中国政权对老一辈无产阶级革命家的崇敬和纪念。

在毛泽东的倡议下,无数革命烈士纪念碑、陵园陆续在全国各地建立起来,汇聚成一股浓浓的爱国主义教育潮流。革命年代的艰难岁月,永远铭刻在人们的记忆中。那些为了国家和民族的独立自由而牺牲的先烈们,他们的名字被永远地载入史册。

毛泽东曾感慨万千地说:"我们从哪里来?我们到哪里去?这是一个永恒的哲学问题。对我们说来,是从孙中山先生开始,到他和我们为止。将来呢?将来还有更坚强的力量出现。"革命是一股永不止步的洪流,每一代革命者都要为之付出艰辛汗水,甚至鲜血和生命。

5.精神恒传:

革命的火种绝不会熄灭,它将一代一代地传递下去。向振熙的后人们深受她的精神薰陶,也都以不同的方式继承和发扬了这份珍贵的革命遗产。

向振熙的长孙向小平很小的时候,就目睹了外祖母被国民党搜家的一幕。当时他被藏在柜子里,看到革命书籍被焚烧,令他终生难忘。长大后,他加入了中国人民解放军,立下过许多战功。解放战争胜利后,他怀着无比自豪的心情告诉向老:"祖母,革命终于成功了!"

向小平的子女、向振熙的曾孙们,更是将革命基因一脉相承。有的从事基层工作,扎根人民群众;有的担任领导职务,为国家经济建设出谋划策;还有的身在军旅,效力国防事业。他们用实际行动诠释着共产党人"全心全意为人民服务"的宗旨。

今天,向家的后代们已遍布全国各地,但他们始终保持着对先祖那份革命信念的坚定追求。他们聚会时,常常会话及向振熙老人的家训和革命故事,互相勉励要"永葆那颗赤子之心","为中华民族伟大复兴而奋斗"。

党中央十分重视这样具有光荣革命传统的家族,时常召集他们进行座谈交流。对于那些在各自岗位上作出突出贡献的优秀家庭成员,党中央都予以嘉奖表彰,希望他们永葆革命本色,不负众望。

如今,时光已逝去百年,但是那些谱写了血与火硝烟壮阔诗篇的无产阶级革命家们的薪火相传精神,依然熊熊燃烧。有这股永不熄灭的神圣火焰在引领和鞭策着我们,中华儿女必将乘风破浪、扬帆远航,为实现中华民族的伟大复兴而继续奋斗。