三百万人,在短短一年之内,如泡沫一般消逝,这并非虚构的灾难大片剧情,而是1943年在孟加拉大地上所上演的人间炼狱。

当二战的烽火燃遍全球,丘吉尔被西方世界尊为抵抗纳粹的英勇领袖时,遥远东方的孟加拉,一场惨绝人寰的人为灾难正无情吞噬着生命。这场孟加拉大饥荒,究竟夺走了多少生命?

历史学家的估算,从80万到380万之间浮动,学术界较为认可的数字,约为210万。不过在这些冰冷的数字背后,是那支离破碎的、数不胜数的家庭。

幸存者曾颤抖着回忆:在街头之上,饥饿的人们已经完全丧失了尊严,他们与动物争抢着垃圾来填饱肚子;而有的家庭,为了求得一口吃食,不得不被迫离散。

甚至在极端绝望下,出现了令人心碎的亲人相食惨状,每一段回忆都如利刃,割痛人们的心,让人对这场历史悲剧感同身受。

可令人费解的是,这样一场致使数百万人丧生的灾难,为何在西方历史叙事里近乎沦为无足轻重的战时脚注?为何在西方历史教科书中几乎难寻踪迹?答案隐藏在灾难背后那黑暗的人为操控之手。

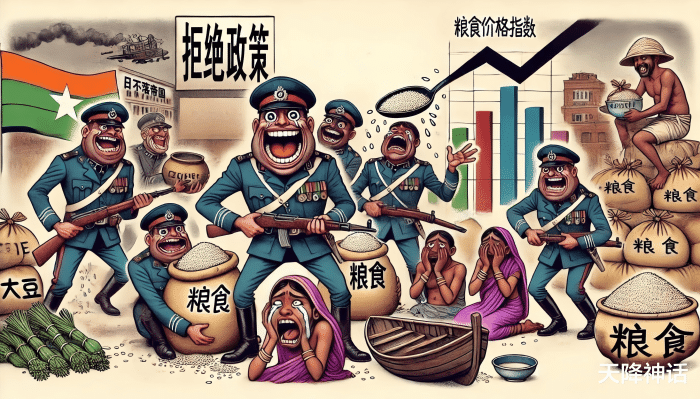

1942年,日军占领缅甸之后,英国快速地实施了拒绝政策。英国战时内阁会议记录表明,他们从孟加拉三角洲的那些城镇、村庄大量地没收了多余的大米以及船只。

目的是防止日军获得补给,不过这一举措却好似重锤一般,将原本就较为脆弱的当地经济狠狠地砸得粉碎。粮食被无情地收走,运输工具也被强行剥夺,物价仿佛脱缰的野马般飞速上涨。

更残忍的是,据粮食出口数据显示,在饥荒期间,英国战时内阁,不但对印度急切需要的小麦援助请求置之不理,还顽固地坚持要求印度出口大米。

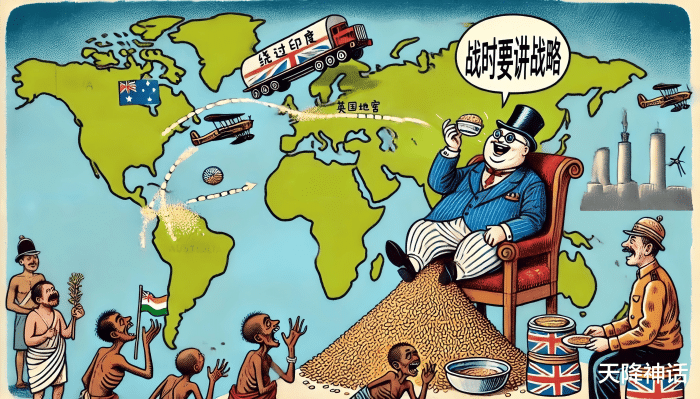

当时有17万吨澳大利亚小麦,在英国战时内阁指令下,绕过饥饿难耐的印度,被用于欧洲平民储备,这些粮食被囤放起来,而非用于拯救印度饥民的生命,殖民政策的残酷可见一斑。

将目光投向同时期其他英属殖民地,便能发现孟加拉的遭遇有着鲜明的特殊性。

在非洲部分英属殖民地,英国为保障当地劳动力稳定,虽也面临战争压力,却在一定程度上维持了粮食供应体系,采取了相对缓和的粮食政策。比如肯尼亚,当地粮食优先供应本地居民,确保基本民生。

在印度的孟加拉地区,这个地方英国将其当作战略中的一部分,完全不会去关心民众那艰难的生存状况。

孟加拉所在地区,因特殊的环境,以及较为炎热的气候和人类发展等因素,人口很容易陷入粮食不太安全且存在营养不良的困境。

此地是世界人口最为稠密的三角洲,约有三分之二在孟加拉国,三分之一在印度西孟加拉邦。大部分区域的海拔不足三米,潮汐的影响能够深入内陆达100公里,近四分之一的国土属于沿海地区。

1942年10月,一场毁灭性气旋横扫,大批稻米作物被毁,后续作物病害又雪上加霜。

但阿马蒂亚·森的研究表明,1943年饥荒年,粮食供应实际上比1941年(无饥荒年份)有显著的增加,这无疑狠狠地给将饥荒简单归咎于粮食短缺的传统说法打了脸。

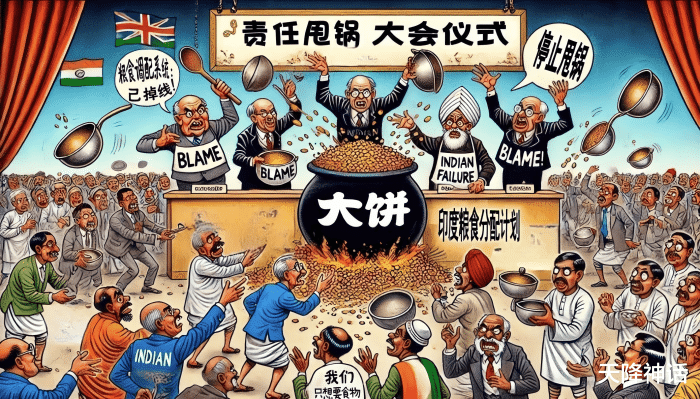

丘吉尔对于这场人道主义灾难所持的态度,实在是让人感到极为愤怒。他竟然荒谬地把饥荒归咎于印度人,还说他们如同兔子那般大量繁殖。

历史学家理查德·托伊痛心疾首地斥责道:这在他的记录当中,乃是最为丑恶的污点之一。

忙于欧洲战事的丘吉尔,将孟加拉饥荒视为无关紧要的干扰,不愿为拯救数百万生命花费一丝精力。

殖民当局,同样昏庸无能,孟加拉政府,无力管控粮食供应与分配,致使大规模囤积现象,泛滥;印度政府,拖沓未能及时建立全国性粮食调配系统,将盈余地区粮食,运往短缺地区。多方因素交织,共同将孟加拉拖入无尽黑暗。

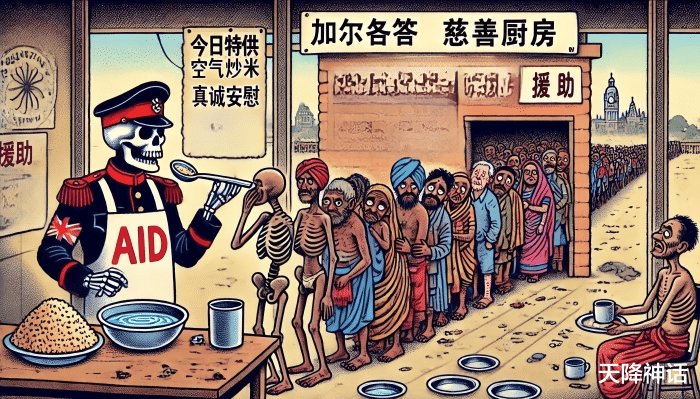

尽管在饥荒期间,孟加拉政府在英军的协助下,分发了超1.1亿份免费的餐食,而加尔各答也有慈善组织开设了厨房来救济难民,但是这仅仅只是像在大海中投入一杯水那么微薄的力量,根本无法解决根本问题。

无数来自农村的饥民涌入加尔各答,渴望一丝生机,却大多失望而归。

这场大饥荒,深刻地改变了印度的政治格局,以及民族的抱负,为印度民族主义者的诉求,增添了强有力的筹码。

历史学家卡皮拉教授指出,饥荒与饥饿成为印度人心中帝国留下的难以磨灭的伤痛遗产。

1944年,英国战时内阁终于意识到事态严重,在1943年8月至1944年底,超100万吨粮食运往孟加拉,可对于数百万已逝生命而言,一切都为时已晚。

回顾这段历史,孟加拉大饥荒,宛如一记警钟,它告诫世人:战争中的政策决策,若漠视生命价值,必将引发,毁灭性人道主义灾难。

它促使我们,重新审视历史英雄背后,复杂的一面;正视殖民统治的,黑暗过往。

正如历史学家杰森·希克尔所言,“孟加拉饥荒乃是英国殖民统治之下最为可怕的暴行之一,这绝不是天灾,而是人祸,英国务必要直面这一罪行。”

这不仅是一段尘封的历史,更是对当下与未来的警示:在任何时候,都切不可让政治决策肆意践踏生命的尊严,不然的话,悲剧定会再次上演。

粮食安全要掌握在自己手上