“一碗米饭,搅动百年风云”

最平常不过的一碗米饭,居然能牵动一个国家的命运。想象一下,在19世纪的日本,吃饭不仅仅是填饱肚子的问题,而是身份的象征、信仰的冲突,甚至关乎国家存亡的争论。

米饭、面食和肉类的角力,像一场没有硝烟的战争,在日本社会持续了一个多世纪。谁会想到,一场关于吃什么的争论,竟然能让天皇带头“破戒”,也能让僧人怒闯皇宫,还能让士兵们用脚气病为代价,捍卫一碗白花花的大米饭。

为什么会这样呢?

如果要追根溯源,日本人对米饭的执念,可以追到2000多年前的绳文时代。当时的稻米种子从中国传入,成为日本人生活的一部分。

但米饭的真正地位,却是通过宗教和权力的包装一步步拔高的。日本的神道教直接把稻米和天皇挂钩,认为这是神赐予子民的恩物。

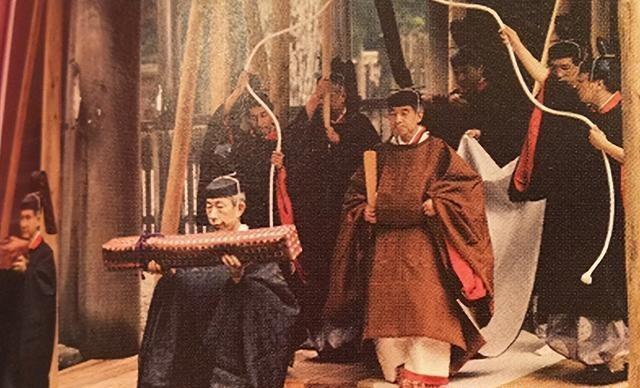

稻米不仅是食物,更是神圣的象征。每年秋天,新米要先用来祭祀天地,天皇才能吃第一口。

这种仪式感,让米饭的地位在日本文化中无可撼动。

但神圣归神圣,古代日本的米饭却不是人人都能吃得起的。

因为地形的限制,适合种水稻的土地少得可怜,产量也低得离谱。大米成了稀缺资源,被当作财富来衡量。

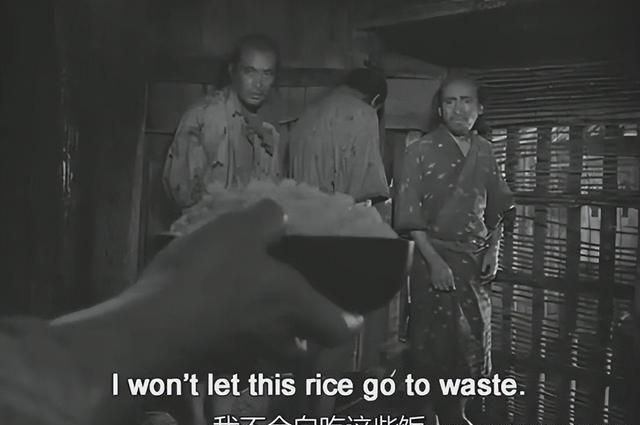

贵族和武士可以用米饭填饱肚子,普通人只能望“米”兴叹,啃点小麦、糙米或杂粮充饥。在电影《七武士》里,村民用一碗米饭请武士保护村庄,这种场景绝非虚构。

在那个靠米纳税的时代,大米不仅是粮食,更是权力的象征。

到了19世纪,明治维新大刀阔斧地改变了日本社会,白米饭的地位却变得更加微妙。

一方面,米饭仍被视为传统和身份的象征,普通人吃上一碗白米饭,依旧觉得幸福感爆棚。另一方面,西方的饮食文化和医学观念开始冲击日本人的传统认知。

一个小小的脚气病,却意外成为这场饮食变革的导火索。

日本海军军医高木兼宽发现,长期吃白米的士兵,脚气病发病率高得吓人,而那些吃面包和肉的水兵却能躲过一劫。

他一番调查后得出结论:问题出在白米身上。他提出,要学习西方人,多吃面包和肉,才能避免脚气病。

虽然他并不知道脚气病的根源是缺乏维生素B1,但他的“面包理论”却让海军高层动了心。海军的伙食迅速西化,面包、饼干和肉类成了标配,甚至有了“大和饭店”“武藏旅馆”这样的吃货外号。

日本陆军却唱了反调。陆军的首席军医森鸥外坚持认为,脚气病和饮食无关,而是人种和体质的差异所致。

他不仅拒绝改变陆军以大米为主食的传统,还严厉批评海军的做法。他认为,日本人的体质不用学西方,米饭才是最适合日本人的食物。

更何况,陆军士兵大多出身农村,白米饭对他们来说意味着家乡的味道和身份的提升。于是,陆军继续高喊“米饭万岁”,甚至在战后出版了一本叫《吃面包亡国论》的书,痛批面包和肉类是“精神亡国”的象征。

随着脚气病在士兵中肆虐,这场“米饭与面包”的对决愈演愈烈。海军有数据支持,陆军有民族情绪做后盾,谁也说服不了谁。

结果,海军的伙食被士兵称赞到天上,而陆军士兵却用脚气病的痛苦为自己的“坚持传统”买单。这场争论,在日俄战争中达到高潮。

日本陆军用“吃米饭的身体”打败了“吃面包喝牛奶”的俄国军队,民族主义情绪空前高涨。人们开始认为,米饭才是日本人强大的根基,西化饮食不过是“伪科学”。

历史从不缺少反转。到了20世纪中期,日本在二战中战败,国内粮食极度短缺。

米饭成了奢侈品,美国乘机向日本大量倾销面粉,并通过“饮食改善协会”推广面食文化。学校的免费午餐里,面包代替米饭成了主角。

一些极端宣传甚至声称,米饭不仅落后,还会让人“变笨”。为了摆脱饥饿,不少日本人被迫接受了面粉和美国猪肉。

渐渐地,拉面、面包等面食进入大众的日常生活。

尽管如此,米饭的地位并没有彻底动摇。

即使是今天,日本人吃拉面也要配一碗米饭,煎饺也离不开米饭的陪伴。这种执念,不仅是口味习惯,更是一种文化认同。

有人说,日本人对米饭的热爱,就像对樱花的痴迷,已经融进了骨子里。即便时代变迁,米饭依旧是他们心中最温暖的味道。