清朝是在东北那旮旯的白茫茫大山和黑黝黝的土地上发展起来的。

由于是“小势力面对大国家”,靠着骑马打天下。清朝刚开始那会儿,领导人特别勤奋治国,只用了短短一百多年,就打造出了一个能和汉朝唐朝最繁荣时候相媲美的康乾盛世。

经过研究,发现在乾隆朝快结束的时候,咱们中国的经济实力已经排到了全球头一名。

为啥曾经那么牛气冲天的经济繁荣,在一百多年后就比不上西方国家了,碰到厉害的船和炮就显得特别脆弱呢?

虽然每个朝代都会有兴盛和衰败的时候,这是无法避免的事情,但要是衰败得太快太猛,还是会让人觉得非常震惊。

在那种与世隔绝、环境封闭的年代,骄奢淫逸的风气像野草一样疯长,狠狠地加速了清朝的衰落。说实话,清朝政府的腐烂,从晚清时候两江总督曾国藩那点微薄的薪水里头,就能看出点门道来。

【“嘉道”中落,渐成颓势】

清朝开国后的头一百多年,统治者们都非常用心地管理国家。到了康熙皇帝在位的中期,清朝就逐渐进入了一个非常繁荣稳定的阶段。那时候,国家安定,百姓生活富足,可以说是达到了鼎盛时期。

跟明朝比起来,那时候的疆域领土直接翻了一番还多。乾隆朝快结束的时候,人口数量也是噌噌往上涨,从清朝刚开始的9000万人,一路飙升到了3个亿。

康熙早期时候,虽然打了场平定三藩的大仗,花了不少军费,但到后来,国库里的银子还是挺多的,有记载说“户部存着的银子,经常都是好几千万呢。”

这时候的清朝看起来可真是繁荣昌盛,一片大好,但老话说得好,“来得快去得也快”。这个曾经站到顶峰的王朝,其实暗地里藏着大问题——那就是贪污腐败。

经济的大发展让一向勤勉治国的乾隆皇帝慢慢放松了下来,他开始沉迷于自己过去的辉煌成就。

乾隆六次南巡江南地带,一路上边走边赏景。负责接待的地方官员们大搞建设,拼尽全力要弄出那种豪华又热闹的场面。

有些王爷贵族和大商人瞅准机会,对老百姓进行压榨,他们巧立名目收税派活,无节制地搜刮民间财富。很快,社会上就弥漫起了一股奢侈腐败、中饱私囊的不良风气。

和珅这位大臣深得乾隆皇帝的喜爱,他特别会拉帮结派,搞些不正当的手段,还因为贪污受贿出了名。

和珅在六部机关和各地方的总督巡抚那里,拉帮结派,安排自己的人,织就了一张错综复杂的权力关系网。然后,他仗着自己的地位和影响力,大肆贪污,收受贿赂,积累了巨额财富。

听说,在和珅家被搜查后,老百姓中间就开始传这么一句话:“和珅一倒台,嘉庆乐开怀。”这话不难看出,和珅在朝廷里掌权的那23年里,自己偷偷攒了多少不义之财。

嘉庆年间,有个满族人叫阿克当阿,他当上了两淮盐政的大官。那时候,他可真是捞钱捞到手软,家里的金银财宝多得数不清,简直就是当地的首富,没人比得过。老百姓们背地里都叫他“阿财神”,意思就是说他有钱得跟财神爷似的。

当过道光、咸丰、同治三代皇帝手下地方官的张集馨,他以前还做过江西藩司。在他的自传《年谱记录》里头,他直接说了,那时候的官员啊,只要手里有那么点儿权力,几乎都逃不过贪钱犯法这一关。他做官去过的那些省份,个个省里都有人悄悄拿公款往自己腰包里塞。

每年,那些贪官污吏偷偷拿走的官银,少的也有个几百万两,多的能超过一千万两。

在张集馨的描述里,那些惊人的数字显得稀松平常,这就能让人想象到,那时候清朝官场上贪污腐败的风气是多么地横行霸道。

经查,乾隆四十二年那会儿,国库里头还堆着八千多万两银子呢。可到了嘉庆三年,银子就哗哗地少了,连两千万两都不到了。再到道光三十年,更是惨,就只剩下八百九十六万多两了。

在嘉庆和道光那时候,国家就已经有点走下坡路了。到了晚清的最后几年,贪污受贿的风气那简直是越来越猖獗了。

随着社会发展越来越不景气,清朝的钱袋子好像是越来越瘪了,眼看就要见底了。

【中兴之臣,箪食瓢饮】

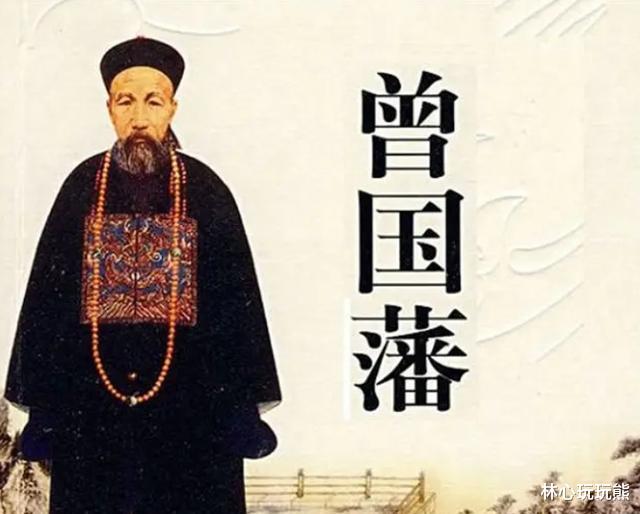

曾国藩诞生在晚清那个逐渐衰败、动荡不安的年代里。

那时候,社会问题一大堆,各国列强都盯着咱们这块地儿,清政府里头更是烂到根了,那个老封建王朝眼看就要垮台了。

可以说,“中国那老旧的封建制度,经过两千多年历史长河的浸泡和冲刷,已经从骨子里烂透了。”

这位两江总督,虽然出身湖南的一个小山村,但在那个混乱的时代里,他却坚持着极其难得的勤勉与节俭的好习惯。

曾国藩来自一个既种田又读书的家庭,他五岁那年就开始上学认字,后来进了村里的学堂,书读得很杂,啥学问都沾了点边。

他二十六岁那年就考上了进士,被挑中进了翰林院,当上了庶吉士。

明清那会儿,有个特别的官儿叫翰林院庶吉士,这官儿不是谁都能当的,得是从考中进士的学霸里头挑出来的佼佼者。他们就像是皇帝身边的红人,专门负责给皇上写诏书啊这些重要的东西。

明朝那会儿,有个很厉害的内阁大佬叫张居正,还有后来大家都夸的北京大学校长蔡元培,他们俩一开始啊,都是庶吉士。

曾国藩在很年轻的时候就被选为了庶吉士,那时候他的官路看起来特别顺畅,前途无量。不过呢,他在翰林院的那些日子里,经济状况却一直不太好,说得直白点,就是挺拮据的。

曾国藩刚开始要去北京上任那会儿,全身上下加起来,连去京城的路费都不够。没办法,他只能去找好朋友借钱。他在日记里简单记了一笔,“找大启借了进京的路费,大启爽快地答应了。”

曾国藩在清朝那会儿,当的是个七品京官,那会儿这官职一年的俸禄是45两银子。而且啊,除了这些银子,每两银子还能换点禄米,加起来一年能有22.5石禄米。就这些,构成了他全部的收入来源。

那时候,一石粮食的价钱是1两5钱4分银子,照这么算的话,曾国藩一年到头挣的钱加起来大概是124两6钱5分。

有人拿古代银子买粮食的能力来对比,算出道光那时候一两银子大概相当于现在的170块钱左右。

按照这个换算标准来算一下,就能明白曾国藩一年的全部收入也就两万多一点,差不多两万一千块左右。

换算成每个月的工资,大概就是1765块钱左右。

这么点儿工资,连曾国藩在北京的基本生活开销都罩不住。

根据历史资料记载,道光二十一年八月那会儿,曾国藩搬到了绳匠胡同去住。他每个月得付二十千文的房租,折算下来,就是十三两多点的银子。

这样一来,曾国藩一年到头光房租就得花掉160两银子,他全部的俸禄压根不够交房租,更别提日常吃饭穿衣还有社交活动了。

清朝时期,虽然有过让官员拿低工资的规定,可那所谓的“低工资”少得可怜,压根就不够京城的官员们养家糊口,这事儿听起来真是让人不敢相信。

曾国藩在京城官运亨通,当了七年多的京城大官,但让人意外的是,像他这样身份显赫的人,居然连回家探亲的银子都凑不齐。

曾国藩自嘲遇到三大难关:头一桩就是在京城欠下了五百多两银子,根本没法还;再加上回趟老家,路费还得四百两银子,这钱更是难搞到手。

另一个顾虑是,如果自己一个人回家,短时间内可能回不了京城,那样一来,在京城的家人和老家的事情都会让我分身乏术,两边都照顾不过来。可要是我带着家人一起回去,一方面路费会更加吃紧,难以承受;另一方面,老家那边也没有现成的房子可以让我们住下。

他另外还顾虑,要是自己在老家待的时间太长了,职位可能会被别人顶上,等自己再回京城,说不定就没岗位可安排了,到时候就只能闲着没事在京城晃荡了。

说白了,曾国藩遇到的那三个让他头疼的难题,说到底都是钱不够花闹的,归根结底就是“穷”这个问题,躲都躲不掉。

张集馨写的那些省份,每年偷偷吞掉的官银多得吓人,足足有好几百万呢。可奇怪的是,像曾国藩这种朝廷里的大官,却为了区区几百两银子头疼不已。说起来,清朝末年官场上的清廉和贪腐,差别真是大得让人不敢相信。

让人惊讶的是,曾国藩由于朝廷给的薪水不多,他平时穿的官服上竟然还打着补丁。

曾国藩天生就有种怪病,皮肤痒得要命,叫“莽鱗癖”。由于手头拮据,买不起药,他只能将就着用盐水泡泡身子,权当止痒的法子。

一个曾担任号称“天下第一美差”的两江总督,官居一品的大人物曾国藩,竟然遭遇了那样尴尬的场面,真是让人大吃一惊。

但惊讶过后,心里头不由得对他们产生了深深的敬意。

“当了三年知府,腰包鼓鼓装满银”,这话把清末官场那贪婪样儿说得透透的。但曾国藩这家伙,却是个穷光蛋,靠清廉在世上站稳脚跟。就连他死后,儿子还得东拼西凑借钱,给家里人瞧病呢。

左宗棠在家书中提及:“那些为国家中兴立下汗马功劳的老臣后代,竟然也会陷入饥饿困顿的境地,由此可见,文正公的清廉品德,实在值得后人效仿。”这与清朝皇室成员们那种奢侈享乐、纸醉金迷的生活,形成了极大的反差。

虽说清朝早已没了康乾盛世那会儿的辉煌,但也不至于糟糕成现在这个样子。真让人纳闷,那些清廉正直的一品大官,怎么就会落到家里啥都没有,穷得叮当响的地步呢?以前国库里那么多钱,都上哪儿去了?

【上行下效,大兴贪腐之风】

晚清时期,政府里头的贪污和混乱,看看曾国藩一辈子过的清苦日子,就能明白个大概。他一辈子都过得紧巴巴的,这正好反映出当时朝廷的问题有多严重。

说白了就是“上面怎么做,下面跟着学”,要是贪污受贿成了官场里的常事儿,那多半是因为上头的人先带了这个头。

晚清那会儿,慈禧老佛爷爱讲排场、图享受,这股子风气也悄悄在朝廷里蔓延开来。不少官员有样学样,跟着慈禧的脚步,开始动手脚捞钱,一门心思扑在玩乐享受上。

慈禧太后特别喜欢讲排场,对新鲜玩意儿也很感兴趣。除了忙国家大事,她还老爱请外国的大使啊、官员的太太们进宫来吃饭,每次都得花上一大笔钱。

据说,慈禧太后跟皇上每天吃饭都得花上二百两银子,要是碰上摆宴席,那花销就更没法估量了。

慈禧太后每天吃饭花的钱,竟然比一品大官一整年的工资还要多,这“一天”和“一年”的对比,真的是让人大吃一惊。

这么一看,清朝国库里头钱越来越少的原因,还有那些官员们薪水低得离谱的事儿,好像都找到了说得通的解释。

1890年的时候,慈禧太后想好好享受一番,就特别想建颐和园。但那时候,清政府的钱袋子紧巴巴的,根本凑不齐那么多银子。

因为慈禧太后的强硬要求,醇亲王奕澴没办法,只能把原本打算用在海军发展上的一部分钱,转去建了颐和园。

最终,颐和园这座精美绝伦的皇家园林顺利落成,但另一边,近代海军却因为资金短缺,始终没能发展起来。这事儿也给后来甲午中日战争咱们吃了败仗,埋下了伏笔。

1904年那时候,刚好碰上慈禧老佛爷过七十大寿。

那时候,清朝政府已经跟日本签了个挺丢人的条约,就是《马关条约》。这条约上说,清朝得给日本赔上2亿两白银。

在那个既丢脸钱包又紧的时候,慈禧太后表面上说要节俭,公开宣布不接受大臣们送的寿辰礼物,但背地里,她却悄悄吩咐自己的心腹手下,照单全收,一点不落。

奕劻等军机大臣接到慈禧的暗示后,就偷偷给各省的督抚们发电报,让他们拿出自己薪水的两成来“一起上供”。

盛宣怀大臣精心挑选了一些稀有的宝贝,像珍贵的玉器、绚烂的珊瑚这些难得一见的东西,还加上了几幅宋元时期大咖的字画,拿去给慈禧太后庆祝生日。这一番心意,可把慈禧太后高兴坏了,真是深得她老人家的喜爱。

当全国的有志之士都在忙着拯救国家于危难之际,慈禧太后带领的那帮人却还在贪图享乐,这不就是在给封建王权的倒塌加速吗?他们一点也没意识到国家的危机,只顾着自己享乐,这能不加快王朝的终结吗?

如果一个朝代的领头人都这样了,那怎么能指望朝廷里的官员全都是清正廉洁、不受污染的人呢?

就像大诗人白居易所感叹的,如果上面的领导喜欢奢侈,那下面的贪官污吏就会趁机放纵;要是领导贪图利益,那底下的搜刮民财之徒就会使劲使劲地捞好处。

历史资料上说,跟大太监李莲英结拜的那个铺子老板,就借着光绪皇帝结婚这一档子事儿,赚了上百万不止。

李莲英借着慈禧的威风,干起了买卖官职的勾当,把那些官位当成商品,直接标上价格,只要你钱给到位,就能捞到个一官半职。

很明显,晚清那会儿,当官的体系早就烂透了,被贪污、收黑钱这些坏事给搞得乌烟瘴气。

当官的很多人把贪污当作赚钱的快捷方式,而那些掌权的大人物好像根本没看到这一点,只顾着自己享乐。

那时候,两广地区的头儿袁树勋遭人举报了,说他老是爱贪小便宜,干些违法的勾当,对上头瞒报,对下面糊弄。在他管的地界里,愣是一件对国家和百姓有好处的事儿都没干过。

听说,袁树勋刚到湘潭那会儿,就私吞了二三十万的款项。后来他去了上海,居然拿官银去放高利贷,赚了个盆满钵满,足足有七八十万之多。再到广东做官时,他又借着禁赌的名义,从地方商人那里捞了三十万的油水……

袁树勋所干的那些事儿,其实只是他贪污行为里露出来的一点点,他也就是晚清时候,那些地方官贪污的一个代表而已。

曾国藩也当过两江总督这等大官,当官几十年,去世的时候,家里所有钱财加起来才勉强有两万两白银。反观袁树勋,他只用了短短几年时间,就攒下了超过百万的巨额财富。

清朝末年,官场早就变成了一个实实在在的权力和金钱交换的地方,这种政治上的极度腐烂和混乱,最终导致的后果就是老百姓日子过不下去,到处都是受苦受难的人。

辛亥革命爆发前的一些报纸文章直白地说,清朝的统治已经烂到根里了,简直就是病得没法治,彻底没救了。

1912年的时候,清朝的最后一任皇上溥仪宣布不再当皇帝了,这意味着中国最后一个封建王朝的时代就此结束。

回望晚清那段沉痛岁月,你会发现,在国家快要崩塌那会儿,也有好多有胆有识的人站出来,想要力挽狂澜,拯救国家。但遗憾的是,他们的努力最后都变成了走过场,没能让这个走向末路的王朝重新站起来。

背后的原因,说白了就是那些官员搞小圈子、中饱私囊,这事儿他们得负主要责任。

可以说,清朝末年那几年的腐败问题,就像是给封建社会敲响了警钟,让它的根基开始动摇,也更快地把清朝的统治推向了崩溃的边缘。