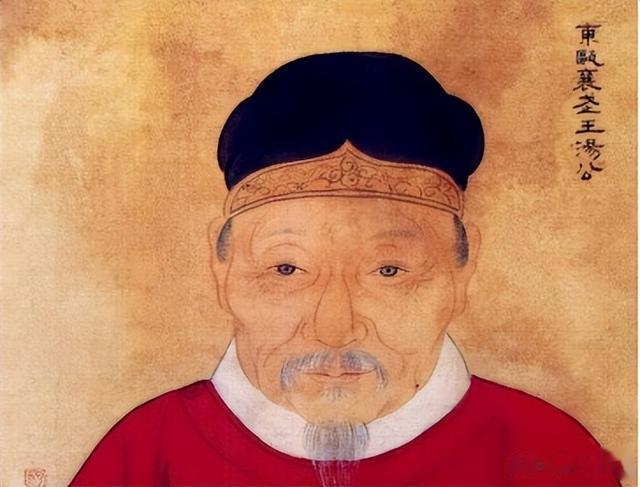

汤和(1326 - 1395),他从公元 1352 年参加红巾军开始,南征北战十余年,明朝建立后,他又以开国元勋的身份如履薄冰的生活了27年。所以,汤和是元末农民大起义到明初(明洪武二十七年)这段历史时期的重要见证者。

在那个动荡的岁月,汤和能够寿终正寝,堪称奇迹。不管是在洪武四大案以及锦衣卫的特务活动以及反腐惩贪等问题上,汤和都能置身事外。

汤和,字鼎臣,明代将领。濠州(今安徽凤阳)人。至正十二年(1352),加入郭子兴部队﹐授千户。在攻占滁州﹑平定太平﹑攻取集庆的历次战役中,屡破元军,因军功被授予行军统帅。至正十七年,镇守常州,汤和守备严密,多次击败张士诚部。至正二十七年﹐进军浙东﹐最终消灭了盘踞的方国珍部﹐俘获 2.4 万人﹑海船 400 余艘。随后率部进攻福州,俘获占据延平的陈友定。而后从跟随大将军徐达征伐宁夏、山西等地。洪武四年(1370)封征西将军,率水师沿长江直抵重庆,迫使夏国主明昇出降。洪武十一年(1379),封信国公。而后觉察出朱元璋对众勋臣继续典兵的担忧,因此主动请辞,获准。洪武十七年(1385),受东南倭患困扰,奉命巡视东南地区海防。洪武二十年(1388),接受方鸣谦建议,在浙江沿海先后筑城 59 处﹐加强了东南地区防务,使倭寇不得侵入。后以年迈为由,自请还乡。二十八年八月病卒。

1. 加入朱元璋集团之前的汤和(1326-1352)

汤和从小就有一种领导能力,一股非凡气质。并且擅长骑射,他坚定认为自己一定可以扬名立万。

元朝末年,政治异常黑暗,统治阶级内部政局动荡不定。元朝吏治腐败昏聩,官员对人民大肆搜刮,社会经济崩溃,至正四年(1344 年)黄河水患严重,连续 发生了三次大的决口,冲毁的房屋、农田不计其数,致使数百万人无家可归。官 员却借政府赈灾,征发 15 万农夫修治黄河的机会,大肆贪污欺凌徭役。在诸多天灾人祸的大背景下,终于爆发了元末农民起义。至正四年(1344)五月,白莲教领袖刘福通及韩山童率众起义,以红巾裹头,称红巾军。

在开始对于起义的初心,朱元璋并不坚定,甚至犹豫不决,与之相反的确是同乡的汤和,“大丈夫立于天地之间,为之,便义无反顾”。汤和带领十几个老乡投奔郭子兴,是郭子兴的起义初期,没有任何根基与规模的时候参加了他的队伍。

作为一位早于朱元璋入伍,且比朱元璋长三岁的兄长,汤和的某些行为在周围人看来甚至有些不可思议。汤和也许真的看出了“士兵”朱元璋异于常人之处。所以他在一开始就在烧所谓的“冷灶”,对朱元璋照顾有佳。

2. 南征北战时期的汤和(1352-1381)

虽然元末明初,风云人物涌起,但汤和的战绩也是可圈可点,至正十五年(1355),擒获元义兵元帅陈野先;至正十六年(1356),逼和了朱元璋的劲敌张士诚;至正十八年(1358),大破张士诚;洪武元年(1368),平定宁夏;洪武四年(1372),消灭夏政权。

独到的眼光

至正十四年,朱元璋将所带领的部队尽皆交予郭子兴指挥,只带走二十四人去攻略定远等地,徐达等人日后都成为了朱元璋集团的中坚力量,汤和位列二十四人之中且最终凭借自己的赫赫战功成为明开国六公爵之一(洪武三年的封爵中,汤和仅仅是二十八侯之一),可见其乃是朱元璋集团的中流砥柱,朱元璋将七百多人的军队全部交付于郭子兴指挥,只带走了汤和在内的二十四人,也同时是对汤和能力的肯定,但汤和能够在机会成本最低的情况下选择朱元璋,不得不佩服他的远见。

处事有谋略

至正十七年(1357)汤和驻守常州,曾因事请示朱元璋,没有得到满意的回复,便趁酒醉埋怨道:“我现在镇守常州,如同站于木梁之上,向左倾斜就是敌方,向右倾斜就是己方,改弦易帜的主动权是我在我自己手中的(暗指如果自己当时投靠了张士诚,朱元璋势力也就万劫不复,其实汤和只是借此来表达一下自己的功劳与忠诚)。”但是这段话传到睚眦必报的朱元璋耳中之后久被其深深的铭记并因此怀恨在心。在荡平中原班师回朝论功行赏时,朱元璋以汤和攻打福建时没有将陈友定势力彻底消灭,致使巴郡重受骚扰,而且还军途中,在兰秀山被山贼偷袭,致使两位指挥使丧生为由,拒不为汤和册封公爵爵位。

伐蜀之战告捷,朱元璋在大赏功臣的庆功宴上,又旧事重提,当面斥责汤和失语之罪,汤和战战兢兢地顿首谢罪,此事在朱元璋那里才算作罢。但是在封汤和为信国公时,朱元璋仍列举他在常州时所犯的过失,并命人刻在汤和世袭铁券之上。

从这一系列事件中,汤和认识到了朱元璋的气量异常狭窄。了解到蛛丝马迹之后的汤和自此就再也不敢在朱元璋面前“放肆”,胡言乱语、大胆妄为。伐蜀庆功宴后很多大臣由于酒醉未醒第二天就干脆没有上朝,包括一向谨慎的徐达,但是汤和却早早的列班于朝堂,并因此受到了朱元璋的嘉许。

洪武四年正月,朱元璋正式决定伐蜀,命令征西将军汤和、征西副将军廖永忠帅舟师由瞿塘水路攻打重庆,前将军傅友德,前军副将顾时率步骑由秦、陇攻打成都水陆并进荡平残存的夏政权,毕其功于一役。

明玉珍部将防御重心放在巴蜀地区的诸多险要地区因此延阻住了汤和部。时值江水暴涨, 汤和的部队长久不能前进,而陆路方面,傅友德已率军从秦、陇地区深入到蜀地,攻取汉中。瞿塘关已被副将军廖永忠攻克。经过朱元璋的诏命的反复催促,汤和才率大军随后跟进,进入重庆,迫使大夏其时的统治者明昇出城纳降。

但是朱元璋对此事的处理却令人瞠目,廖永忠由于此役战功卓著因功授奖自不必提。但是伐蜀进退失度的汤和,却也得到了濠州五千亩官田作为封赏。朱元璋对此时的处理结果令人惊讶。众所周知,朱元璋是一个对于功臣,特别是武将无事都要提防的人,但是为何这次唯独对于汤和却如此的不计前嫌。

究其根源,其一,自公元 1352 年汤和参加义军时起至洪武四年(1371 年),已在沙场之中驰骋逾 19 载的汤和,此刻早已无需再利用战功来证明自己了,“迟疑不前”其实代表的是一种态度,一种宁可过度小心以致进兵不利,也绝不给任何人(特别是朱元璋)留下任何贪功冒进、不遵法令的口实。其二,洪武四年也 就是朱元璋下达对夏政权总攻的命令时,明政权已成为全国之翘楚,其他势力都 在各自的内耗与外战中消耗殆尽。仅剩的两个政权,偏居在四川的夏以及苟延残 喘的元朝余部,但是他们已对明政权形成不了大的威胁,由明政权来一统天下只 不过是时间早晚的问题了。

荡平外患已指日可待,那么,朱元璋接下来的重心肯定就要移到“安内”上了。朱元璋作为封建帝王是绝不允许任何功高震主的武将存活于世的。因此,汤和的“迟疑不前”也同时给了朱元璋一颗定心丸,“无上令,和安敢进一步”。由此,朱元璋对于汤和“迟疑不前、进退失度”的反常处理态度就令人不难理解了。

汤和借酒自隐则另有一例可以证明其实见微知著的汤和很早就摸透了朱元璋的心思,早就在为自己预留后路,汤和镇守常州时有时酒后理政,而错杀无辜,副将为避免汤和错杀,便做了几个沾上红色的假人头,每当汤和酒醉仓促处理完案件要杀人时,副将便取出事先准备好的家人头假人头拿出来,这时汤和便抚髯大笑。汤和所为很可能是其借酒自隐,以此来向朱元璋证明,自己是一个嗜酒之人,不会对朱元璋的皇权造成任何威胁。

3.明开国之后的汤和(1381-1395)

在明统一全国之后,无论是他去沿海加筑海防、不贪权位的告老还乡、不恋赏赐、亦或是他在致仕后约束其家人要谨小慎微,低调做人。

洪武十一年(1379)汤和被封为信国公,洪武十七年(1385)奉命视东南海域。洪武十八年,洪武十八年(1389 年)告老还乡,赐第凤阳。一时间成为众勋臣模仿的范例。洪武二十年(1388)被召回京奉命于浙江、福建等地筑起五十城,选浙东民五万八千余人戍守,使倭寇不敢轻犯。洪武二十三年(1390 年)无法讲话,见到朱元璋时,嘴角流着涎水,支撑着向他行礼。洪武二十八年(1395年)八月卒。追封东瓯王,谥襄武。

4.汤和的释然

在封建制度中公侯职位都是终身制的,只要不死,或者不主动请辞,那么就可以在这个位置上一直干下去。当时的汤和已经被晋封为信国公,年禄三千石,能够经常参加商议军国大事,极尽殊荣,他为什么要将如此大的权力搁置呢?为什麽要在自己登峰造极之时急流勇退呢?

在汤和决定提出辞呈之前,已有三位开国勋臣被朱元璋处以极刑,除去死因不明的刘基。另两位分别是:廖永忠、华云龙。而他们二人的罪名都是违制。华云龙的罪名是私自霸占元丞相脱脱的府宅,私自使用元的宫廷用品,而被押解进京,未至京,就死在了道上。廖永忠则是因为奉命凿沉小明王韩林儿的坐船,从而了却了朱元璋的后顾之忧。

明朝建国后,朱元璋为巩固自己的皇权统治,兴起了两次大规模的政治屠杀,也就是胡蓝党案,牵连之多,古今罕见。经过这两次集中杀戮之后,活跃在元末明初政坛长达三十年的淮西政治集团土崩瓦解。

朱元璋也曾试图仿照宋太祖“杯酒释兵权”的方法劝退手下的悍将们,但除了汤和看穿了他的用意而告退之外,其余的勋戚们并没有表现出要告老还乡的意思,平日里倚仗军功更加多行不法。

明朝开国众功臣中真正获得善终的只有沐英、耿炳文和汤和三人。沐英活下来仅仅是因为他所镇守的西南地区太不稳定,经常爆发山民暴动(这也成为了困扰明朝廷二百多年的顽疾),而此地只能由沐英镇守,加之沐英为人低调,对朝廷忠心耿耿。

耿炳文恪守臣,最重要的一点则是,耿炳文是一位善于防守的将领,处事也比较圆滑,才不至于招来杀身之祸。朱元璋把耿炳文留下其实是为其子孙作为依托的。

沐英与耿炳文的幸存在很大程度上是由于客观环境的需要,但是汤和能够在洪武朝得到善终,是出人意料的。洪武年间,被杀的功臣虽多但他们的死因其实皆是阻碍了朱元璋加强封建皇权。汤和则不然,他很早就觉察出了朱元璋不希望开国功臣继续掌权,于是在众功臣还在恋栈之时,首先提出了致仕,打消了朱元璋心中的疑虑。汤和还乡之后约束子孙家奴,规范行为,对待邻里的态度和蔼。每天只是饮酒享乐,从不与官员接触,完全一副富贵翁之态,因而让朱元璋很放心。

汤和的善终完全是靠自己的洞察力与政治嗅觉。但是其后裔在汤和死后四十年才得以袭取其指挥使的职位,直到嘉靖十一年才允许世袭其侯爵爵位。

明太祖朱元璋以极其血腥甚至野蛮的手段,将明初的开国众功臣屠戮殆尽,加强了集权政治,但是由此而产生的弊端却是显而易见的,靖难之役中建文帝无 人可用最终导致失国便是铁证。