1992年的台湾电视公司办公室,一场关于“许仙该由谁演”的争论正陷入僵局。

彼时导演夏祖辉力排众议,坚持要让29岁的双料影后叶童反串书生。

这个决定震惊剧组——毕竟林青霞的反串形象早已深入人心,而叶童在《碧海情天》中的男装扮相虽惊艳,却仍被视作冒险。

事实证明,这场豪赌成就了影视史上的神来之笔。

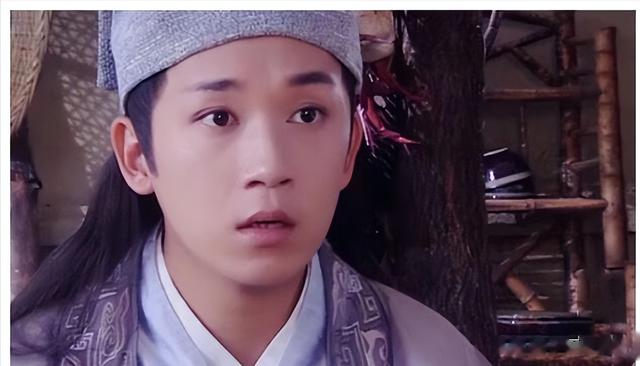

叶童用三个月时间浸泡在戏曲身段中,从拱手作揖的四方步到喉结滚动的微表情,甚至专门观察药铺学徒的举止,将许仙的“文弱”演绎成一种美学。

与之形成鲜明对比的,是2006年潘粤明版许仙的诞生——没有女扮男装的桎梏,却以儒雅书卷气与黑化破碎感,开辟了另一种深情范式。

叶童的表演堪称“雌雄同体”的巅峰。

在端午现形名场面中,她瞳孔骤缩、喉结滚动,生理性恐惧与心理挣扎通过颤抖的指尖层层递进,让观众忘记演员性别,只看见一个凡人直面妖异的震撼。

而水漫金山的无声戏更封神:被封喉咒禁锢的许仙,仅凭太阳穴暴起的青筋和充血眼神,将焦灼与无力感穿透屏幕。

这种细腻度,恰是潘粤明版以“一滴泪虐哭十年观众”的表演所未能触及的维度。

反观潘粤明,他赋予许仙前所未有的复杂性。

从初遇白蛇时眼波流转的悸动,到得知真相后剃度出家的决绝,用微表情完成从“呆萌书生”到“殉道者”的蜕变。

这种现代影视剧偏爱的“破碎感美学”,恰与叶童版传统戏曲程式化表演形成时代镜像。

叶童的成功绝非偶然。

92版《新白》诞生于华语影视性别意识觉醒前夕,女扮男装既是对黄梅戏文化的致敬,更是对男权叙事的温柔颠覆。

许仙的“柔弱”被重构为一种力量——当白娘子施展法术时,他并非躲藏的累赘,而是用“凡人之躯比肩神明”的坚守成就爱情史诗。

这种设定,让许仙成为90年代少见的“非典型男主”,甚至被学者解读为“女性凝视下的理想男性镜像”。

而潘粤明版则映射着千禧年后的审美转向。

当观众厌倦了完美人设,许仙的“懦弱”被解构成人性真实:他会因恐惧而动摇,因背叛而黑化,最终在佛门中完成自我救赎。

这种“去神性”处理,恰与《甄嬛传》《琅琊榜》等剧的复杂人性刻画一脉相承。

在民间传说中,许仙始终是个充满矛盾的角色。

他既是被白蛇报恩的幸运儿,也是引发灾难的“祸端”;既象征纯真爱情,又背负人性弱点。

叶童用女演员独有的敏感,将这种矛盾转化为“温柔刀”——当许仙说出“洗衣做饭岂是女子天职”时,现代平等意识悄然植入古典躯壳。

而潘粤明版则放大传统叙事中的“因果轮回”,让许仙的出家成为对“人妖殊途”宿命的悲壮反抗。

有趣的是,两版许仙都面临“人设争议”。

叶童被批“遇事只会喊娘子”,却因反串带来的性别模糊,让指责转化为“呆萌书生”的可爱注解;

潘粤明虽凭演技征服观众,但仍有人诟病“黑化桥段背离原著”。

这恰恰证明:经典角色从无标准答案,只有时代情绪投射的差异。

30年后,当赵雅芝与叶童在2024年影视盛典再度牵手,《千年等一回》旋律响起的刹那。

我们突然读懂:叶童版许仙之所以能笑到最后,不仅因她突破性别桎梏,更因她用匠人之心将角色锻造成文化基因。

而潘粤明们的演绎,则像时代长河中的涟漪,见证着经典IP在不同语境下的重生。

或许真正的答案藏在那句弹幕里:“许仙本无相,叶童绘其魂。”