咱们接着来讲努尔哈赤的故事。上回说到,努尔哈赤在统一女真各部的路上,已经把目标对准了海西女真的最后一个部落——叶赫部。

他本想着一鼓作气,拿下叶赫部,完成女真的统一大业。可就在这个时候,明朝突然插手了。

明朝一直盯着努尔哈赤势力的壮大,心里很是忌惮,就想办法制衡他。

明朝支持叶赫部首领布扬古对抗努尔哈赤,还鼓动布扬古,把妹妹东哥许配给了蒙古喀尔喀部的贵族子弟莽古尔岱。

莽古尔岱是喀尔喀部达尔汗贝勒巴噶达尔汉的大儿子,作为老爸的接班人,他在部落里还是挺有地位和影响力的。

明朝这么做,目的很明显,就是想让叶赫部和蒙古部落联合起来,一起对抗努尔哈赤。

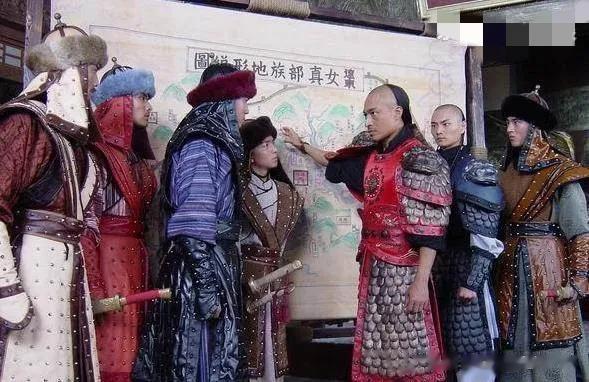

努尔哈赤一看这情况,知道局势变了,得调整战略。他决定先集中精力对付明朝,灭灭明朝的威风,等以后有机会再收拾叶赫部。

1615年,33岁的东哥,这个被称作“女真第一美人”的传奇女子,嫁给了莽古尔岱,结束了自己多年待嫁的日子。

后来,努尔哈赤发布了起兵反明的“七大恨”中,还把明朝干预东哥婚事、让她远嫁当成其中一恨。

但说实在的,这理由有点勉强。东哥的父亲是死在努尔哈赤手里的,东哥怎么可能愿意嫁给杀父仇人呢?这哪能怪明朝逼她改嫁呢?这一“恨”,更多是努尔哈赤为了给自己起兵反明找个借口,好赢得舆论支持。

可惜东哥命不好,嫁过去才一年就去世了,真是红颜薄命。

在这之前,努尔哈赤花了整整十年时间,基本完成了兼并海西女真的目标。

在统一女真的过程中,努尔哈赤那是用尽了智慧和毅力。他用的是远交近攻的策略,对待海西女真的部落,能招降就尽量不打仗;要是招降不成,那就果断出兵,绝不拖泥带水。

每次打仗,努尔哈赤都冲在最前面。别的领导都是在后面指挥,让手下人去拼命,可努尔哈赤不一样,他总是喊着“跟我上”,自己带头往前冲。

他这么以身作则,手下的将领们能不拼命效力吗?

而且努尔哈赤特别爱护部下,自己根本不怕危险。有一次,为了掩护部队撤退,他就带着四个人留下来阻击敌人,就靠这四个人,硬是把敌军给拖住了,让大部队安全撤离。

经过多年的南征北战,努尔哈赤打下了一大片地盘。这时候,称王的事儿就被提上日程了。

一方面,称王能给一直跟着他的手下将领们一个晋升的机会,激励他们继续为后金政权出力;另一方面,他也急需建立一个名正言顺的政权,摆脱一直被明朝当成流寇的尴尬处境。

1587年正月,努尔哈赤选在苏克苏浒河部虎拦哈达下东南,与硕里隘口间的南岗上建城,取名叫费阿拉城。

这个地方就在现在抚顺市新宾满族自治县永陵镇二道河子村南。同年六月,努尔哈赤就在费阿拉城正式“称王”了。

费阿拉城是努尔哈赤早期的政治中心,不过那时候没钱,规划也不太长远,所以城池规模比较小。

后来努尔哈赤势力越来越大,过了16年,他就觉得费阿拉城太狭小了,根本显示不出女真族的强大和气魄。于是在1603年,他决定在费阿拉城东南方向,距离5.6公里的地方修建赫图阿拉城。

赫图阿拉城在辽宁东部山区,抚顺市新宾满族自治县永陵镇。

努尔哈赤选这儿当都城,是有不少考虑的。这里地势险要,周围全是山,森林也茂密,易守难攻,是天然的军事防御屏障,藏军队和物资都很方便,在战略防御和军事部署上优势特别大;

另外这里的土地肥沃,苏子河从中间穿过,水源充足,很适合农业灌溉,能给都城建设和老百姓生活提供物质基础。

而且这儿还是交通要道,和周边地区做买卖很方便,能大大促进经济发展;

还有,这里是满族的发祥地之一,努尔哈赤的祖先也葬在这里。在这儿建城,既符合满族的情感和传统,能增强民族凝聚力,让族人更有归属感和自豪感,有利于团结女真各部,又能让他继承先辈的遗产,建都的事儿就显得更名正言顺了。

在建赫图阿拉城的时候,还发生了一个小插曲。努尔哈赤派民工挖地基,结果民工挖出了一块石碑,把上面的泥巴清理干净一看,上面刻着“灭建州者叶赫”6个大字。

民工就把石碑献给了努尔哈赤,努尔哈赤一看,吓了一跳,赶紧让民工别声张,还说别信这些没影的事儿,让民工把石碑砸了,埋得深深的。

后来清朝还真就亡在一个叶赫家族的女人手里,她就是慈禧。

努尔哈赤统一海西女真的时候,最后灭掉的就是叶赫部。当时叶赫部的首领临死前还说,叶赫部就算只剩一个女人,也要灭掉建州。

没想到还真被他说中了,清朝灭亡和慈禧祸国殃民有很大关系。当然了,这只是个传说,大家听听就行。

经过13年的精心建造,到1616年,赫图阿拉城已经具备了一个都城该有的所有功能。

就在这一年,努尔哈赤在赫图阿拉城登基称汗,定年号为“天命”,意思就是天命所归,国号叫“大金”。

后来人们为了和宋朝时期的金朝区分开,就把努尔哈赤建立的大金叫做“后金”。

努尔哈赤用“大金”做国号,是想继承宋朝时金朝的辉煌。在古代,称帝建国得有个正当理由,这样才能凝聚民族力量。

努尔哈赤借助金朝的历史威望,能提高自己政权的合法性和权威性。

而且称汗也符合少数民族的传统,像蒙古、突厥、匈奴这些少数民族,部落的最高统治者都叫“大汗”。这么做还能避免和明朝过早发生正面冲突。

称汗以后,努尔哈赤对原来的军队进行了改制和扩充。1601年,努尔哈赤在统一女真族的过程中,创立了四旗制度,分别是正黄旗、正红旗、正白旗、正蓝旗。

每旗大概有7500人,由一名旗主贝勒统领。这些人平时打猎、放牧,一到打仗的时候,拿起武器就上战场,既是老百姓又是士兵。

现在要扩大军队规模,他就把原来的四旗加上镶边旗,也就是镶黄旗、镶红旗、镶白旗、镶蓝旗,这样八旗制度就正式形成了,每旗的编制和人数也都增加了。

在八旗里,镶黄旗地位最高,接着正黄旗排第二,正白旗排第三,镶黄旗、正黄旗、正白旗这三旗叫上三旗;镶白旗、正红旗、镶红旗、正蓝旗、镶蓝旗叫下五旗。

上三旗由努尔哈赤和他的子侄们统领,血统纯正又尊贵,打仗的时候主要负责攻坚作战。

努尔哈赤扩充军队,就是冲着明朝去的。称汗两年后,也就是1618年,他觉得准备得差不多了,就以“七大恨”祭告天地,正式向明朝发起挑战。《清实录·太祖高皇帝实录》里记载了“七大恨”的原文,不过用词比较难懂,下面我给大家详细解释一下。

第一恨,明朝无缘无故就把努尔哈赤的祖父觉昌安和父亲塔克世给杀了。在努尔哈赤心里,祖父和父亲一直对明朝忠心耿耿,从来没做过对不起明朝的事,却被明朝军队无辜杀害,这太不公平了,也让他对明朝恨之入骨。

第二恨,明朝违背了双方立下的誓言,越过边界出兵,杀害后金边境的老百姓。明朝和后金之前有互不侵犯的约定,可明朝说话不算数,随意跨越边界,杀害后金边民,这是对后金的严重挑衅,把双方原本的和平关系都给破坏了。

第三恨,明朝在女真各部的争斗中,一点都不公正,总是偏袒叶赫部,处处打压建州女真。这就让建州女真在和叶赫部对抗的时候,一直处于劣势,受尽了欺负。

第四恨,明朝不让后金在边境进行正常的贸易活动。边境贸易本来是双方互通有无、促进经济交流的重要方式,明朝这么做,就是故意封锁后金的经济,严重阻碍了后金的发展,老百姓的日子也不好过了。

第五恨,明朝派兵强行把在边境耕种的后金百姓给赶走了。后金百姓在自己边境的土地上辛苦种地,就想求个生存,却被明朝军队驱赶,没了赖以生存的土地,这既侵犯了后金百姓的生存权益,也让努尔哈赤对明朝的蛮横行为愤怒到了极点。

第六恨,明朝支持叶赫部,把原本许配给努尔哈赤的东哥,改嫁给了蒙古贝勒。东哥改嫁,这不仅是对努尔哈赤个人的侮辱,更是对后金的公然轻视,把双方原来的婚约和政治关系都给破坏了。

第七恨,明朝对待后金的态度特别傲慢无礼,多次派使者来,还出言侮辱。在外交交往中,明朝使者高高在上,肆意辱骂,这让后金觉得尊严受到了极大的损害,努尔哈赤认为这是明朝对后金极度轻蔑。

不过仔细想想,这“七大恨”除了祖父和父亲被误杀这件事,其他的好像算不上什么深仇大恨。

在古代,边境局势本来就复杂,冲突和不安定是常有的事。这么看的话,努尔哈赤的“七大恨”,确实有点故意找茬、借机发难的意思。

可明朝是个大国,面对努尔哈赤这么明目张胆的叫板,哪能不应战呢?要是不应战,肯定会被天下人笑话。

既然努尔哈赤把明朝当成对手,明朝肯定得摆出对抗的架势。至于在这场对抗里,明朝能不能算得上合格的对手,这可能就不由明朝说了算了。

毕竟是努尔哈赤挑起的纷争,往后怎么发展,就得看双方的实力和策略了。

这时候,努尔哈赤把兵锋指向了抚顺城。他对手下的将士们喊道:“弟兄们,抚顺这一战是咱们的开场战,只能赢不能输,跟我冲!”努尔哈赤振臂一呼,八旗兵就像潮水一样向着抚顺进发。

——未完待续(6)