在人类探索世界的进程中,科学领域的诸多理论和实验不断冲击着传统观念,拓宽着我们对世界的认知边界。

物理学和心理学领域的一系列发现,尤为引人注目。

物理学方面,伽利略的自由落体实验堪称里程碑式的存在。那时,重物比轻物先落地的观点被广泛接受。

但伽利略在比萨斜塔上的实验,颠覆了这一认知。他同时抛下两个重量不同的铁球,当着众人的面,两个铁球同步落地。

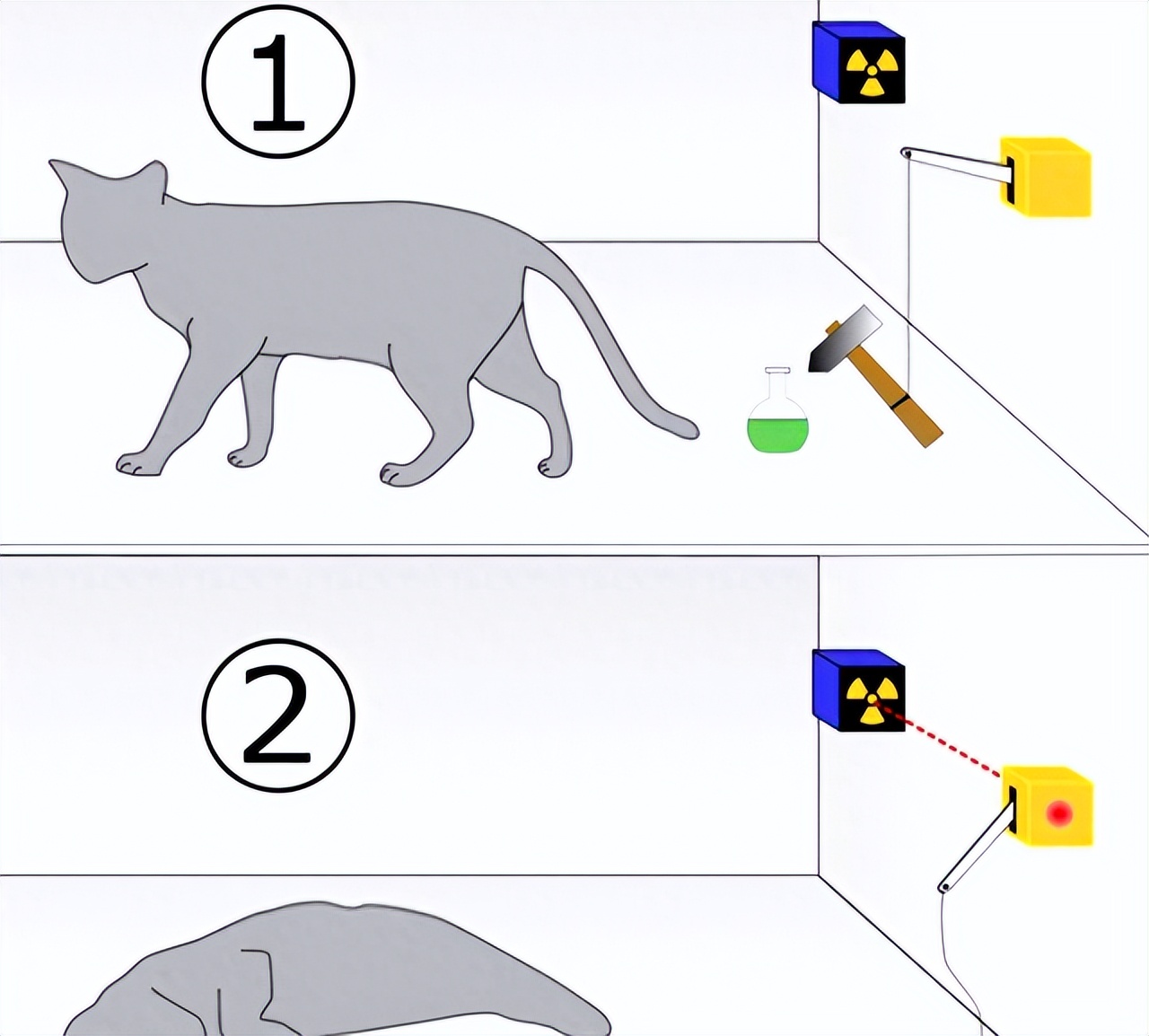

此实验有力地证实,物体下落的速度与其重量毫无关系,也为后续的物理学研究筑牢了根基。薛定谔的猫是物理学中一个充满挑战性的思想实验。1935 年,物理学家薛定谔设计了这个实验,旨在阐释量子态叠加原理。

实验中,一只猫被置于不透明的盒子里,盒内有含放射性物质的装置。该放射性物质在一小时内有五成概率发生衰变,若衰变出现,会触发装置打破瓶子,释放致命氰化物。

依据量子力学理论,未观测时,放射性物质处于衰变与未衰变的叠加状态,所以在打开盒子前,猫的状态被认为是既死又活的叠加态。这个实验通过宏观的生死问题,直观地呈现了观测对量子态不确定性的影响,在物理学界激起了广泛且深入的探讨。隧穿效应是量子力学中另一个令人称奇的现象。在日常生活里,物体跨越障碍,一般得越过或绕过,不然就会受阻。

然而在量子领域,情况则大不相同。微观粒子能够径直穿越势垒,这便是隧穿效应。

拿人的身体来说,虽由众多微观粒子构成,但在现实中,一个人穿墙而过几乎是天方夜谭。为了更好地理解这一现象,科学家打了个形象的比方:想象有位足球运动员面前立着一堵高墙,按照经典物理学理论,要是足球速度达不到翻过墙顶的程度,那它就无法飞越。

可在量子世界中,运动员手中的足球并非实实在在的球,而是一团模糊的波动,因而它能够以某种独特的方式“渗”出墙外。随着科技的不断前行,隧穿效应已在我们的生活中得到实际应用。

比如,隧道二极管在放大器和开关电路领域被广泛运用,而扫描隧道显微镜则借助电子隧穿效应来探究表面结构,其分辨率远超传统光学显微镜。心理学领域中,巴纳姆效应是个重要概念。20 世纪 50 年代,心理学家提出了这一效应,指的是人们普遍存在这样一种倾向,即觉得一些模糊笼统的人格描述具有针对性和准确性,尽管这些描述其实对大多数人都适用。

此效应的名字源于 19 世纪的马戏团老板巴纳姆,他擅长把普通表演包装成神奇稀有的节目。例如,他会展示一只会算数的猪,或是一个身材高大的表演者。

在心理学实验中,研究人员设计了一些适用于人的笼统性格描述,并告诉受试者这些描述是依据他们填写的问卷专门生成的。结果显示,多数人认为这些描述精准地反映了自己的性格,这正是巴纳姆效应的典型体现。

巴纳姆效应揭示了我们在自我认知方面存在的系统性偏差,当我们收到一个模糊的描述时,往往会更关注其中与自己相关的部分,而忽视了其广泛的适用性。

量子力学中的不确定性原理,也是一个长期令科学家和大众感到困惑的重要理论。当我们尝试测量微观粒子的位置时,必然会对其造成干扰,进而导致动量的改变。

爱因斯坦对这一原理坚决反对,他坚信上帝创造的世界应当是有序确定的,绝不允许任何形式的随机性存在。因此,他断言上帝不会掷骰子,认为不确定性原理只是测量能力的局限,并非量子世界的真实本质。

而玻尔则支持哥本哈根诠释,他认为粒子确实处于多种量子状态的叠加中,必须通过概率来描述。随着实验结果的持续积累,玻尔的观点逐步获得了越来越多的支持。

物理学家们渐渐意识到,即便采用更为精密的测量手段,不确定性原理依然成立。

从伽利略的自由落体实验,到量子力学中的薛定谔的猫、隧穿效应和不确定性原理,再到心理学领域的巴纳姆效应,这些理论和实验犹如一盏盏明灯,照亮了我们认识世界的道路。它们提醒着我们,在探索世界的征程中,要保持好奇心与开放的思维,以科学的方法和严谨的态度审视和理解各种现象,推动人类对世界的认识不断迈向新的深度。