1937年,全国抗战的烽火熊熊燃起,局势瞬息万变。在这样的关键时刻,一位特殊人物的动向,悄然吸引了各方目光,他就是陈独秀。

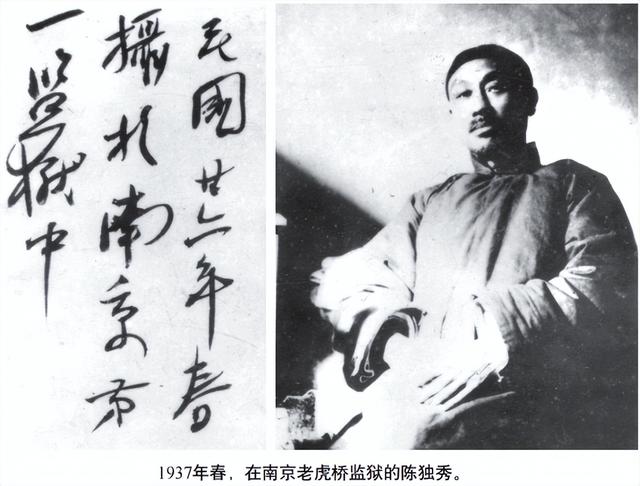

这位在中国近代史上留下浓墨重彩一笔的人物,刚从国民党的监狱中走出,便放出话来,想要奔赴延安。

这一消息在当时引起了不小的轰动,毕竟陈独秀的身份和经历都极为特殊。可对于陈独秀的这一请求,毛主席给出了回应:可以,但得满足3个条件。

这短短答复,瞬间让局势变得更加扑朔迷离,人们不禁好奇,这三个条件究竟是什么?背后又有着怎样的考量呢?

1.陈独秀陈独秀,那可是新文化运动的“带头大哥”,一本《新青年》杂志,犹如一颗思想炸弹,在旧中国的沉闷氛围中炸开了花,掀起了思想解放的浪潮。

他还扛起了传播马克思主义的大旗,和李大钊等人一起,为中国共产党的诞生奠定了坚实基础,是当之无愧的党的主要创始人之一。

然而,就像在复杂的革命浪潮中航行的船只,陈独秀也有迷失方向的时候。大革命时期,陈独秀犯了严重右倾机会主义错误。

他提出“二次革命论”,放弃无产阶级在国共合作中的领导权,对国民党右派妥协退让,还压制农民运动,认为其“过火”,致使党在蒋介石、汪精卫反革命政变时无法组织有效抵抗,使大革命遭受惨重失败。

不主张共产党掌握政权以及建立自己的武装力量等,这些错误致使党在面对国民党叛变时,无法有效组织抵抗,最终让大革命遭受惨败。

后来,陈独秀在政治路线上与党中央产生了巨大分歧。他组建了“中国共产党托派反对派”,和托派组织搅和在一起。

陈独秀的“二次革命论”与托洛茨基的“不断革命论”虽有相似之处,但也存在诸多不同,可他却受其影响逐渐走上托派道路,这一系列变故导致他与党渐行渐远,最终离开了党组织。

但即便如此,陈独秀在早期为革命所做出的功绩,依旧不可磨灭,他的名字,早已深深烙印在那段波澜壮阔的历史中。

陈独秀在这个时候出狱,面对满目疮痍的祖国,心中救国的热情再度被点燃。他看到,延安的共产党正积极组织力量,坚决抵抗日本侵略者,那股蓬勃向上的朝气和坚定的抗日决心,让陈独秀心动不已。

他觉得,自己或许能在延安找到继续为国家和民族贡献力量的机会,于是便表达了想要前往延安的想法。

2.条件面对陈独秀的请求,毛主席经过深思熟虑,提出了三个至关重要的条件。

首先,陈独秀必须公开承认自己曾经犯下的错误。

陈独秀之前所犯的错误,给党和革命事业带来的创伤是巨大的。在毛主席看来,公开认错是陈独秀反思过去、端正态度的关键一步。

只有让他直面自己的错误,才能让党内同志和广大群众看到他的真心悔过,也有助于维护党的团结统一,让大家在思想上达成共识,更好地朝着革命目标前进。

其次,陈独秀要拥护党的路线和政策。

当时,中国共产党已经确立了全面抗战的路线和一系列政策,这些路线和政策是根据中国的实际情况和革命形势制定的,是为了实现民族独立和人民解放的目标。

毛主席希望陈独秀能够认同和拥护这些路线和政策,积极参与到抗日斗争中来,而不是再坚持自己的错误观点和主张。

最后一项条件是,陈独秀需切实接受中国共产党的纪律约束。

中国共产党自成立之初,便以铁的纪律作为自身建设的基石与保障,纪律之于党,犹如生命线般不可或缺。

唯有全体党员一丝不苟地严守党的纪律,党组织方能实现高效有序运转,各部门、各环节紧密协作,形成强大合力,进而在复杂艰难的革命斗争中,充分发挥出无坚不摧的强大战斗力。

毛主席提出这个条件,就是要确保陈独秀到延安后,能融入党组织,服从党的领导,和同志们团结一心,共同为革命事业拼搏。

要是陈独秀不接受纪律约束,那必然会给党组织带来混乱,影响抗战工作的顺利开展。

毛主席提出的这三个条件,看似简单,实则蕴含着深远的战略眼光和对党的高度负责精神。这绝不是针对陈独秀个人的刁难,而是从党和国家的整体利益出发,从抗战的大局出发。

公开认错是为了清算历史旧账,让大家轻装上阵;拥护党的路线政策是为了保证全党行动一致,凝聚力量;接受纪律约束则是维护党的组织性和战斗力的根本保障。这三个条件环环相扣,缺一不可。

面对毛主席提出的这三个条件,陈独秀却陷入了两难的境地。以他的性格和过往经历,公开承认错误、彻底改变自己坚持多年的一些观点,并且完全接受党的纪律约束,并非易事。

他需要时间思考,权衡自己的政治立场和未来走向。经过一番挣扎,陈独秀最终还是没有接受这三个条件,前往延安的计划也就此搁置。

陈独秀最终没能踏上延安的土地,这对中国革命的历史进程而言,无疑是一大遗憾。

如果他能接受条件,来到延安,凭借他的影响力和丰富经验,或许能在抗日斗争中发挥独特作用,为抗战胜利增添助力。

同时,他与共产党之间的关系也可能迎来转机,实现和解与合作,对党的发展壮大产生积极影响。然而,历史无法假设,陈独秀的这个决定,也让他的个人命运和中国革命的走向,都发生了不同的转折。

参考资料:

[1]党史文苑 《王明为何反对陈独秀去延安》 20151210

[2]陈独秀研究网 《历时二十二年公开的陈独秀未去延安之谜》 20071018

[3]中国共产党新闻网 《陈独秀的火气、骨气和运气》 20140303