邓小平作为中国改革开放的主要推动者,他的一生充满曲折与传奇。他三次遭遇政治低谷,但每一次都凭借坚定的意志力重新崛起,这样的经历在国际政治史上极为罕见。他的坚韧不拔和非凡的复出能力,成为了他政治生涯中的显著标志。

1975年初,中国政局出现重大变动。中共中央发布第一号文件,正式任命邓小平担任两个关键职务:中央军委副主席和解放军总参谋长。这一人事安排标志着邓小平在军队系统中地位的显著提升。

尽管毛泽东名义上担任中央军委主席一职,但他并未直接参与军委的日常事务管理。在此情况下,邓小平实际上承担起了军委的最高领导职责,成为军事工作的实际掌舵者。这种权力格局使得邓小平在军委决策和运作中发挥着核心作用,成为军队事务的主要决策者。

1975年,邓小平以中央军委领导的身份前往南京,此行主要有两个目的。首先,他探望了昔日部下、绰号“王疯子”的王近山。其次,他还会见了另一位老部下、被称为“永赢将军”的肖永银,并直接告诉他,“你的职位需要调整了”。

肖永银听后一脸难以置信,直接问道:“领导,您刚才说啥?”

邓小平明确表示:"我的意思是,你需要做出一些改变。"

提到王近山,很多人都不陌生,他被称作“王疯子”,是电视剧《亮剑》里李云龙这个角色的主要参考人物。

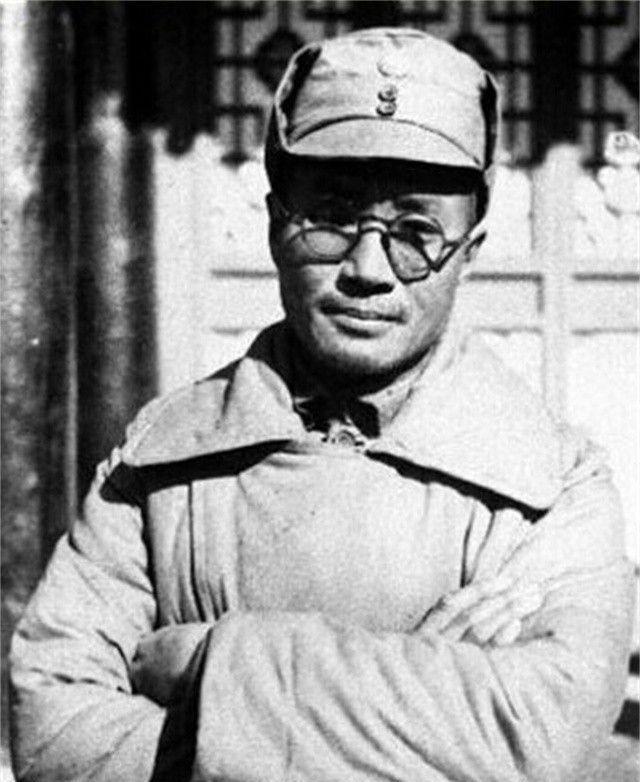

【关于肖永银,知道的人相对就比较少了。】

肖永银并非普通将领,他与王近山齐名,同为我军中的杰出人物。他性格刚正,是非分明,行事果断,敢于承担责任。此外,他的经历同样丰富多彩,充满了传奇色彩。

这些将领都来自第二野战军,曾是邓小平最为倚重的军事骨干。他们不仅在战场上表现出色,更深受邓小平的信任与重用。作为二野的核心力量,他们在解放战争中发挥了重要作用,展现了卓越的指挥才能和战斗素养。邓小平对他们的器重,既源于其军事能力,也体现了他们在战略执行上的可靠性与忠诚度。这些战将的成长与成就,与邓小平的悉心培养和提携密不可分。

1917年6月,肖永银在湖北黄安(现属河南新县)的肖家湾出生。

肖永银的童年并不顺遂,年仅五岁便失去了母亲,自此只能与父亲共同生活。

年仅13岁的他再次遭遇不幸,父亲离世,从此成了无依无靠的孤儿。

值得注意的是,肖治学作为革命战士,其结局并非在战场上牺牲,也非被敌方所害,而是在内部斗争中遭到误杀。这一悲剧发生在;扩大化时期,他因错误判断而命丧于自己人之手。

尽管遭遇家庭变故,肖永银对革命的信念始终坚定不移,坚持追随党的指引。在安葬完父亲后,他迅速调整情绪,加入儿童团,积极参与到推翻地主阶级、分配土地的革命活动中。

1930年4月,肖永银加入了中国工农红军,当时他只有13岁。

起初,没人对这个瘦弱得连枪都拿不稳的少年抱有期望。班长干脆把他安排到炊事班打下手,大家还戏称他为"小二郎"。

出乎众人意料,肖永银年纪虽小却胸怀大志,无所畏惧,在军事方面展现出了非凡的天赋。他仿佛生来就具备指挥作战的才能,在战场上表现得游刃有余。这种与生俱来的军事才能,使他在同龄人中显得格外突出。肖永银不仅胆识过人,而且对战局有着敏锐的洞察力,这让他很快在军队中崭露头角。他的表现证明,真正的军事才能并不完全依赖于年龄和经验,而是一种与生俱来的天赋。

刚入伍没多久,他就在对抗国民党部队时崭露头角。凭借一把普通的菜刀,他成功制服了一名敌军,并缴获了一支步枪。这一壮举迅速改变了大家对他的看法,从此没人再叫他的绰号,取而代之的是对他的敬佩和尊重。

1935年末,年仅13岁的肖永银正式成为中国共产党青年团的一员。

正当肖永银满怀热情准备大展身手时,他的生活却遭遇了转折。由于当时鄂豫皖苏区的领导层执行了左倾错误的政策,年仅14岁的肖永银不幸被捕。幸运的是,因为年纪尚小,他避免了更严重的后果,最终被派往“苦工队”进行劳动。

经过两年的苦工队改造,肖永银终于被调离,转任司号员的职位。

尽管遭遇重重挫折,肖永银的信仰始终坚定不移,甚至愈发强烈。1935年,年仅18岁的他在党旗下庄严宣誓,正式成为中国共产党的一员,自此全身心投入到中国人民的解放事业中。

肖永银的军事天赋在这时得到了充分展示,他找到了施展才能的机会。当红军与四川军阀展开“六路围攻”的激战时,他所在的三十三团陷入了苦战,伤亡惨重。就在防线即将崩溃的紧要关头,身为排长的肖永银主动站了出来,向团长请求带队作战。

在众人质疑的眼神中,他果断承诺:率领两个连队由防御转为进攻,坚决击退川军,否则甘愿受军法惩处。

张吉厚团长看着面前斗志昂扬的年轻排长,虽然心里没抱太大希望,但想着试试也无妨,就同意了他的出战请求。

出乎意料的是,肖永银在军事指挥上展现了出色的才能,同时善于激励部队斗志。他仅凭两个连的兵力,成功击退了数倍于己的敌军,彻底改变了战场局势。

在中华人民共和国成立后,肖永银再次披挂上阵,带领中国人民志愿军第十二军奔赴朝鲜战场。他先后参与了抗美援朝战争中的第五次战役、金城阻击战和著名的上甘岭战役的指挥工作。由于他在这些战役中的卓越表现,朝鲜民主主义人民共和国特别授予他一级自由独立勋章,以表彰他的英勇和贡献。

在1955年的授衔仪式上,肖永银荣获少将军衔。

【那么,邓小平主持军委工作之后,为什么要到南京去见王近山,要肖永银“动一动”?】

在邓小平接手军委领导职务后,他意识到军队发展已经滞后,这主要归因于前任军委领导的决策失误。为了应对新时代的挑战,邓小平决定对军队实施全面的现代化改造。这一改革旨在提升军队的整体实力,确保其能够适应不断变化的国际环境和国家安全需求。邓小平的改革措施涉及多个方面,包括更新武器装备、改革军事训练方法、优化军队组织结构等,力求通过系统性的改进,使中国军队成为一支更加高效、灵活和现代化的武装力量。

面对当时的情势,邓小平急需可靠的人才协助推进他的军队改革计划。王近山和肖永银这两位二野的杰出将领,正是理想人选。王近山以“王疯子”著称,肖永银则被誉为“永赢将军”,两人在军事领域都展现了非凡的才能。

然而,王近山的健康状况并不乐观,被诊断出患有癌症,身体条件受限。相比之下,肖永银身体硬朗,尚未满60岁,精力充沛。尤为关键的是,肖永银作为二野的著名将领,在刘伯承和邓小平的领导下崭露头角,邓小平对他的了解最为深入。

在解放战争初期,肖永银担任晋冀鲁豫野战军第六纵队第18旅的指挥官。当时,王近山是第六纵队的副司令员。肖永银与第16旅的尤太忠和第17旅的李德生一同,被誉为王近山麾下的“三剑客”。

在三人中,肖永银是最早晋升的,直接当上了旅长。朝鲜战争一开始,他就已经是副军长,还代理了军长的职务。相比之下,李德生刚入朝时还只是第12军35师的师长,而尤太忠的职位也不如肖永银,他当时是12军34师的师长。

然而由于一系列意外情况,肖永银最终被安排担任的职位级别是最低的。

1970年,尤太忠被任命为北京军区副司令员。随后,从1971年5月到1978年10月,他转任内蒙古军区司令员,负责该地区的军事指挥工作。

李德生的晋升之路颇为顺畅。1968年9月,他被任命为南京军区副司令员。不到两年,即1970年4月,他又升任解放军总政治部主任。紧接着,1971年1月,他再度升迁,成为北京军区司令员。

北京军区在十大军区中占据首要地位。1973年12月,尽管李德生遭遇了职业生涯的低潮,他仍然担任沈阳军区的司令员职务。

肖永银的晋升之路并不顺畅。上世纪60年代末,他担任南京军区司令部参谋长,然而此后十多年间,他的职位几乎没有变动。直到1975年,他才被提升为南京军区副司令员,这一职位变动来得相当缓慢。

肖永银对工作一直保持着极高的热情,从未有过任何怨言。当时,他的老领导许世友也在南京,并且曾救过他一命。在一次突破国民党军队“六路围攻”的行动中,肖永银主动请战,结果身负重伤,情况十分危急。关键时刻,许世友下令将他抬上担架,最终才让他脱离险境,保住了性命。

肖永银毫无心理负担,反而充满热情。他与上级许世友合作无间,共同完成多项任务。甚至在许世友去世时,肖永银亲自操办了葬礼。

肖永银的人生道路并不平坦,但他始终坚守初心,对党和国家的忠诚始终如一。他对军队建设的执着追求和推动发展的坚定信念从未动摇,同时,他那种对邪恶势力毫不妥协的刚正性格也一直保持如初。

王近山因个人感情问题被撤职,调任河南某农场担任副职。当地有人联系肖永银,声称掌握王近山的不利证据,可以借机打击他。但肖永银并未受此影响,尽管王近山过去曾对他有误解,他依然选择不参与这种报复行为。

他不仅没有避嫌,反而挺身而出,公开为老领导王近山辩护,坚定地表示王近山为人正直可靠。

在九大召开前夕,肖永银通过老领导许世友向毛主席转交了一封信,为王近山说情,希望这位老首长能重返部队,继续为国家贡献力量。

肖永银在军队中的晋升之路并不顺畅,主要原因在于他性格直率,不愿迎合权势,也不屑于利用他人困境谋取私利。他始终秉持公正无私的原则,行事作风正直,这使得他在复杂的官场环境中难以迅速升迁。他的行为准则与当时官场中常见的阿谀奉承、攀附权贵的风气格格不入,因此他的晋升之路相对坎坷。

在非常时期,肖永银不顾自身安危,顶着巨大压力,毅然接纳了陶勇、张震、王近山等遇难将领的子女。他将这些孩子安置在自己曾经领导的装甲部队中,为他们提供了安全的庇护。肖永银坚信,这些年轻人是党和国家的未来,是军队的希望,因此他始终将他们视为珍贵的财富,悉心呵护。

邓小平对肖永银非常熟悉,所以在担任中央军委领导职务后,第一时间就想见到他。

肖永银接到老首长召见的消息,内心既紧张又兴奋,满怀期待。

肖永银见到邓小平后,首先介绍了南京军区的训练进展,接着提出了几项关于军队现代化的具体建议,内容务实且切中要害。邓小平听后频频点头,并欣慰地表示:“我们的想法不谋而合。”

邓小平同志刚上任,工作繁忙,尽管两人还有很多话要说,但不得不就此打住,互相道别。

就在邓小平准备登机之际,他突然转向肖永银,意味深长地说道:“小肖,你该考虑换个岗位了,先跟你透个底。”

肖永银听到这个消息时很是惊讶,因为之前老首长完全没有提到过相关的事情,这让他觉得有些措手不及。

说实话,他压根儿不愿意离开。这儿有他的老领导、老搭档王近山,虽然之前两人闹过矛盾,可现在王近山得了重病,估计日子不多了。肖永银心里琢磨着,能多陪陪老领导才是正事。

此外,我在南京军区任职已超过十年,对那里的情况了如指掌。如果调到其他军区,就得重新适应,面临的困难和压力可想而知。

他直接问道:“领导,咱们能不能不采取行动?”

邓小平坚决地拒绝了肖永银的请求,态度如同钢铁般坚定。面对这样的答复,肖永银意识到,是时候告别南京这个他长期生活和战斗的城市了。

作为一名军人,首要职责就是执行命令。我是党的忠诚卫士,必须坚决贯彻党的指示,没有任何犹豫和迟疑。党指向哪里,我就打到哪里,这是我义不容辞的责任。在党的领导下,我时刻准备着为国家和人民奉献一切。这种绝对的服从和忠诚,是军人最基本的职业操守,也是我们这支人民军队能够无往不胜的根本保证。

第二天,军委的调令如期而至,正式任命肖永银为成都军区第一副司令员。

得知调动消息后,肖永银立即约了老上级王近山共进午餐。饭桌上,两人回忆起并肩作战的岁月,情难自禁。分别时,这对经历过生死考验的老战友紧紧相拥,眼中都闪烁着泪光。

三年后,王近山在南京逝世。听到这个消息,肖永银深感悲痛,他为自己未能陪伴老战友度过最后的时光而感到遗憾。然而,作为一名共和国军人和共产党员,他别无选择,只能接受这一现实。

肖永银抵达成都军区时,司令员秦基伟亲自迎接了他。

秦基伟和肖永银曾是并肩作战的战友,同属刘伯承和邓小平领导的部队。在解放战争期间,秦基伟担任晋冀鲁豫野战军第九纵队的司令员,而肖永银则在第六纵队担任旅长职务。两人在各自的岗位上为革命事业贡献力量。

两人最初的相识并未发生,直到朝鲜战争爆发后,他们才在上甘岭战役中首次合作。这场激烈的战斗成为了他们共同经历的开始,也为他们后续的互动奠定了基础。在此之前,他们的生活轨迹并未有过任何重叠。

肖永银担任12军代理军长时,秦基伟指挥15军,为应对美军的猛烈攻势,两支部队采取轮换防守的策略。

肖永银还指出,我们虽然派遣部队支援,但不直接参与指挥。这种做法实际上是将功劳归于秦基伟,无形中提升了15军的声誉,而我们则默默无闻地做出了贡献。

秦基伟对肖永银的到来表示由衷的感谢,并热情欢迎他到成都。

1978年,邓小平重新掌权后,肖永银被调往武汉军区,继续担任副司令员职务。与此同时,秦基伟已经升任北京军区司令员。这一年,两位军事将领分别在不同军区担任重要职务,显示出当时军队领导层的重要调整。

面对这种情况,肖永银态度豁达,继续全身心投入军队现代化建设的各项工作中,贡献自己的力量。

1986年,肖永银已经正式从武汉军区退下来。此时,他曾经的上级如王近山、许世友和刘伯承等人都已相继去世。

作为中央军委主席的邓小平始终铭记着肖永银这位老部下。

1986年10月7日,刘伯承逝世的消息传来,邓小平前往悼念。在审阅治丧委员会名单时,他立即发现了一个问题:"肖永银怎么不在名单上?他可是刘伯承最器重的将领!"邓小平对这份名单提出了质疑,强调肖永银与刘伯承之间的深厚情谊,认为这位老部下理应出现在治丧委员会中。

肖永银的名字被工作人员迅速登记在册。

这充分表明,肖永银在邓小平心目中的重要地位。

2002年4月29日,肖永银因病逝世,终年85岁。

在追悼会现场,多位高级将领以及曾受其帮助的将门之后专程前来,向这位功勋卓著的老将军表达最后的敬意。他们怀着沉重的心情,向这位德高望重的长者做最后的告别。这些来自不同年代、不同背景的悼念者,共同见证了老将军一生为国家和军队做出的杰出贡献。他们的到来,不仅是对老将军个人的缅怀,更是对其毕生奉献精神的集体致敬。这一庄严的送别仪式,充分展现了老将军在军界和后代中享有的崇高威望与深厚情谊。

肖永银在军事生涯中取得了显著成就。当西路军陷入困境时,他亲自指挥部队与马家军展开激烈战斗,成功掩护李先念安全撤离。

在解放战争期间,他率领部队成功解放了汤阴,并抓获了臭名昭著的“东陵大盗”孙殿英。随后,他的部队又攻下了襄阳,生擒了特务头目康泽。

在大别山战略推进过程中,我军在汝河地区展开了一场激烈的战斗。此次战役的主要任务是确保刘伯承、邓小平等高级指挥员以及地方党政干部安全渡河,顺利进入大别山根据地。部队在敌强我弱的情况下,凭借顽强的战斗意志和灵活的战术,成功完成了掩护任务,为后续战略部署创造了有利条件。这一关键行动不仅保障了领导核心的安全转移,也为大别山根据地的巩固和发展奠定了重要基础。

到了晚年,他很少提及自己那些辉煌的战绩,反而对解放战争期间在王家店的失利记忆犹新。那次战斗中,直属队文工团200多名战友被俘,这件事一直萦绕在他心头,让他深感悔恨和自责。他经常为此事感到痛苦,内心无法释怀。