开国中将患重病,聂荣臻命令卫生部长:务必救活,再给他找个媳妇

1939年的冬天,晋察冀军区的一间简陋房屋内,几床厚重的棉被下蜷缩着一个瘦弱的身影。屋外寒风呼啸,屋内却是一片紧张的忙碌。军区司令员聂荣臻站在床边,眉头紧锁,看着床上发高烧的王宗槐,内心焦急万分。

"叶部长,这是军区的重要干部,你一定要想办法救活他!"聂荣臻转身对卫生部长叶青山说道,"不仅要治好他的病,还要给他找个媳妇!这是命令!"

谁能想到,这位在病榻上与死神搏斗的年轻干部,日后会成为新中国的开国中将?更令人感慨的是,这次重病竟成就了他一段传奇的姻缘。这位从小失去双亲的苦命孩子,究竟经历了怎样的人生转折?聂荣臻为何如此关心他的婚事?

少年失怙的悲惨童年

江西双桥,一个普通的小山村,1915年的春天,王宗槐在这里呱呱坠地。当地有句俗语:"春生的孩子命最硬。"可王宗槐的命运却给这句俗语开了个天大的玩笑。

刚满周岁时,一场噩耗让这个襁褓中的婴儿失去了母爱。那是个寒冷的冬日清晨,王宗槐的母亲像往常一样起早下地干活。多年的辛劳和营养不良早已掏空了她的身体,这天她在田间突然晕倒,被邻居发现时已经没了气息。

乡亲们都说,王宗槐的母亲是个好命苦的人。为了补贴家用,她常常天不亮就下地干活,晚上还要纺纱织布。邻居们经常能听到她在寒夜里的纺车声,一直响到深夜。

家里七口人挤在一间破旧的茅草屋里,连一张像样的床都没有。王宗槐的父亲是个老实巴交的农民,每天起早贪黑地干活,却始终无法让全家人吃饱肚子。一年到头,家里人顿顿吃的都是野菜稀饭,连盐都要精打细算。

但命运似乎并不打算就此放过这个家庭。七年后的一个秋天,王宗槐的父亲被一场重病击倒了。当时的农村,看病是件奢侈的事情。王宗槐和四叔只能在山上找些草药给父亲煎服。

四叔背着药篓,带着八岁的王宗槐在山上找草药的情景,成了村里人记忆中最心酸的画面。小小年纪的王宗槐,跟着四叔走遍了方圆十里的山头,却始终没能找到能救活父亲的灵药。

父亲去世那天,王宗槐站在简陋的灵堂前,一句话也说不出来。乡亲们看着这个瘦小的身影,都不禁红了眼眶。一个八岁的孩子,就这样成了孤儿。

幸运的是,姑姑伸出了援手。尽管姑姑家也很贫困,但还是决定把这个可怜的侄儿接到自己家里抚养。在姑姑家,王宗槐第一次感受到了家的温暖。

姑姑虽然自己也养着几个孩子,但从不亏待王宗槐。她总是把好吃的留给孩子们,自己却经常饿着肚子。每当王宗槐看到姑姑瘦削的背影,总会想起自己的母亲。

看着侄儿聪明伶俐,姑姑做出了一个艰难的决定:把王宗槐送进私塾读书。在当时的农村,能读书是多少人想都不敢想的事情。可惜好景不长,仅仅半年后,连学费都交不起的姑姑家,不得不忍痛让王宗槐辍学。

这半年的读书经历,却为王宗槐日后的革命生涯埋下了重要的种子。他在私塾里学会认字写字的本领,让他在后来的革命队伍中脱颖而出。

投身革命的成长历程

辍学后的王宗槐跟着姑姑家的织布师傅学手艺,每天天不亮就要去工坊。1929年春天,一支红军队伍进驻了双桥镇,这个偶然的机会彻底改变了王宗槐的命运。

那天,红军在村口召开群众大会,一位年轻的政治commissar讲述了穷苦人翻身的道理。村里的年轻人纷纷报名参加少年先锋队,14岁的王宗槐也在其中。他被分配担任交通员,负责传递情报和文件。

第一次执行任务时,王宗槐就展现出了过人的聪明才智。为了避开敌人的岗哨,他想出了在麻袋里藏信件的办法,假装去集市卖粮食。这个机灵的举动,让他很快在少年先锋队中崭露头角。

1930年深秋的一天,红二师接到紧急军情,需要一名熟悉当地地形的向导。王宗槐主动请缨,带领部队绕过敌人的封锁线,为红军打开了一条生命通道。这次立功后,他正式加入了红军队伍。

在红二师政治部当青年干事期间,王宗槐负责编写简报和标语。那半年的私塾教育让他成为了难得的"文化人",他写的标语通俗易懂,很受战士们欢迎。

第四次反围剿时期,王宗槐随部队转战于赣南、闽西一带。有一次,部队准备夜袭敌人据点,需要侦查敌情。王宗槐化装成挑担子的农民,成功打探到敌人的部署,为战斗胜利立下大功。

1934年10月,长征开始了。红二师六团第三营担任先头部队,王宗槐跟随部队踏上这段艰苦卓绝的征程。过草地时,战士们饿得实在走不动了,他就带头挖草根、抓小鱼充饥,带领大家一起克服困难。

遵义战役中发生了一个令人难忘的故事。攻城前夕,王宗槐提出了一个大胆的建议:由他带领一支小分队,假扮成国民党溃军,混入城中打开城门。这个计策成功了,红军顺利占领遵义新城。

到达陕北后,王宗槐被选派到抗日军政大学学习。在这里,他系统地学习了军事理论和政治知识,为日后在晋察冀军区的工作打下了坚实基础。

1937年全面抗战爆发后,王宗槐被调到八路军总部工作。他负责整理各地送来的情报,编写战况简报。那时候,他每天要工作十几个小时,经常伏案工作到深夜。

就在这时,晋察冀军区急需一批政工干部,聂荣臻点名要王宗槐担任军区政治部组织部长。这一任命,让这位年轻的红军干部迎来了人生的又一个重要转折点。

晋察冀军区的重要任务

来到晋察冀军区的第一天,聂荣臻就给王宗槐布置了一项特殊任务:整编吕正操的人民自卫军。这支部队虽然有近万人,但纪律松散,军事素养参差不齐。

"要把这支部队整编成我们的正规军,关键在于做好思想工作。"聂荣臻对王宗槐说,"你去看看情况,尽快拿出一个方案来。"

王宗槐立即带着几名干部下到连队,和战士们同吃同住。他发现,这支部队的许多战士都是本地农民,对共产党和八路军并不了解。于是,他组织了一场别开生面的座谈会。

"乡亲们,咱们先不说别的,就说说你们为什么拿起枪来打日本?"王宗槐的这个问题,打开了战士们的话匣子。一个老兵讲述了日军烧村杀人的惨状,另一个战士说起了家人被日军欺凌的仇恨。

通过这样的座谈会,王宗槐很快摸清了部队的思想状况。他根据实际情况,制定了一套循序渐进的整编方案:先选拔骨干分子进行培训,再由这些骨干带动全队。

整编工作刚有起色,又一个棘手的任务摆在了面前。张仲瀚的河北民军请求接受八路军领导,但这支部队的情况比人民自卫军更为复杂。有的连队还保持着旧军阀时期的习气,官兵关系紧张。

王宗槐采取了一个特别的办法:把整编后的自卫军官兵请来现身说法。当这些穿着整齐、纪律严明的新八路军战士出现在河北民军面前时,产生了极大的震动。

一天夜里,王宗槐在河北民军的营地里听到了一阵争吵。原来是一个连长在打骂士兵。他立即叫来这个连长:"你知道八路军的带兵之道吗?"接着,他讲述了自己在红军时期的所见所闻,讲述了官兵之间的真挚情谊。

这番话深深触动了在场的军官们。渐渐地,河北民军的面貌也发生了变化。短短几个月时间,两支地方武装就完成了整编,补充到了八路军序列中。

在晋察冀军区,王宗槐还完成了一项特殊的任务:建立基层党组织。他深入农村,发动群众,培养积极分子。他创造性地提出了"夜校+党课"的方式,既教农民认字,又宣传革命道理。

这些工作的成效,很快就体现在战场上。1939年初,八路军在易县一带与日军展开激战。新整编的部队表现出色,一举突破了日军的封锁线。这次战斗的胜利,让聂荣臻对王宗槐更加器重。

就在这时,一场意外的重病打断了王宗槐的工作。谁也没想到,这场病不仅让他与死神搏斗,还让他收获了意想不到的姻缘。

命运转折的重病之痛

1939年年底的易县岭东村,寒风凛冽。聂荣臻带领军区干部下基层检查工作,王宗槐作为随行人员,一路上忙着记录各地情况。那天晚上,部队刚在一个山村安顿下来,王宗槐突然感到浑身发冷。

"你的额头烫得厉害!"一名警卫员摸了摸他的额头,赶紧报告给了聂荣臻。当时正值隆冬,山区医疗条件极其有限,连个体温计都找不到。

部队里唯一的几床棉被全都盖在了王宗槐身上,但他仍然冷得直打哆嗦。最让人担心的是,他开始出现了神志不清的症状,嘴里不停地说着胡话。

"快把叶青山同志叫来!"聂荣臻立即做出决定。叶青山是军区卫生部长,也是红军时期的老战友。得知王宗槐病重的消息,叶青山连夜赶到了岭东村。

经过诊断,叶青山确定这是伤寒病。在当时的条件下,伤寒病就是一个致命的危险。没有特效药,没有输液设备,甚至连基本的退烧药都十分稀缺。

"必须立即送他回军区医院!"叶青山当机立断。但山路崎岖,天寒地冻,如何安全转移病人成了一个大问题。

聂荣臻把随行的几名战士叫来,用门板临时搭了一个担架。四名战士轮流抬着担架,叶青山亲自护送,连夜向军区医院进发。

一路上,叶青山不停地用湿毛巾给王宗槐擦拭降温。每走一段路,都要停下来查看病人的情况。就这样,经过整整一夜的跋涉,终于赶到了军区医院。

"这个同志一定要救活!"聂荣臻对叶青山说,"不仅要治好他的病,还要给他找个媳妇,这是命令!"这句话后来在军区传为佳话。

在医院里,叶青山带领医护人员昼夜轮班照顾。由于缺乏药物,他们就用土方子:煮姜汤、熬草药,想尽各种办法为病人退烧。

军区的同志们也都纷纷伸出援手。有人从家里带来了仅存的几颗鸡蛋,有人送来了珍藏的一小包红糖,就连炊事班的战士也特意熬了一锅米粥送来。

整整一个月,王宗槐在生死线上挣扎。期间高烧反复发作了三次,每一次都让照顾他的同志们揪心不已。但在大家的精心照料下,他的病情终于开始好转。

叶青山发现,王宗槐不仅挺过了病危期,而且恢复得比预期要快。"这小子命硬啊!"叶青山感叹道,"看来是时候完成聂司令员的第二个任务了。"

就在王宗槐养病期间,军区里暗暗涌动着一股"红娘风"。谁也没想到,聂荣臻一句玩笑般的命令,竟成了成就一段佳缘的契机。

红色姻缘

1940年初春,王宗槐刚从病榻上站起来,叶青山就开始张罗起了他的终身大事。按照聂荣臻的"命令",军区里不少同志都热心地参与其中,为这位刚从死神手里抢回来的战友介绍对象。

第一个来相亲的是医院护士小组长李玉华。那天,借着送药的机会,李玉华来到病房。两个年轻人虽然都很腼腆,但聊了半天,却始终没有共同话题。一周后,李玉华委婉地表示:"还是把机会留给别人吧。"

接着,有人介绍了通讯科的报务员张梅。张梅是个能干的姑娘,可是第一次见面时,她就直截了当地说:"我想找个能跟我一起发报的同志。"这让王宗槐哭笑不得。

叶青山看着一次次相亲都没有成功,有些着急:"这可怎么向聂司令员交代啊!"就在这时,一个意外的调动,却为王宗槐带来了转机。

1943年底,王宗槐被调到三分区任政治部主任。三分区政委王平得知这位新来的政治部主任还是单身,立刻想到了自己的小妹妹范景明。

范景明那时在部队医院当护士长,医术精湛,为人热情。王平觉得这个妹妹很适合王宗槐,就托人带了话。

1944年春天的一个午后,范景明来到政治部送药品。王宗槐正在院子里晒太阳,两人就这样不期而遇。范景明大方地说:"我哥让我来看看你的病好了没有。"

这一看,王宗槐发现眼前这位女同志与之前见过的对象都不一样。她不仅谈吐不凡,而且对革命工作充满热情。两人很快就聊到了共同的理想和追求。

第二次见面时,范景明特意带来了自己腌制的咸菜:"听说你在南方长大,不习惯北方的饭菜,我特意做了些开胃的小菜。"这份细心,让王宗槐十分感动。

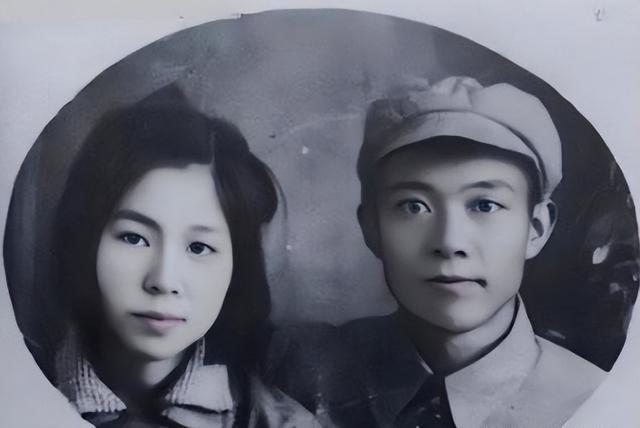

1944年6月,在战火纷飞的晋察冀根据地,王宗槐和范景明举行了一个简单的婚礼。聂荣臻特意派人送来了一面锦旗,上面写着:"革命伉俪,并肩作战"。

叶青山也来参加婚礼,笑着说:"终于完成了聂司令员的两个任务!"

从此,这对革命伴侣携手同行,共同经历了解放战争的枪林弹雨,见证了新中国的诞生。1949年后,王宗槐成为开国中将,范景明则继续在军医系统工作,为部队的医疗卫生事业贡献力量。

直到1998年王宗槐离世,这段始于战火、濒死之际促成的姻缘,持续了整整半个多世纪。范景明说:"我们的婚姻是革命给的,是组织的关怀成就的,更是聂老总一句特殊的'命令'促成的。"