话说当年,高粱河边那场惨败,成了宋太宗赵光义心中挥之不去的阴影。为了洗刷耻辱,也为了收复我们汉家儿郎心心念念的幽云十六州,一场声势浩大的北伐战争——雍熙北伐,拉开了帷幕。可结果呢?血染沙场,徒留叹息。这其中,究竟发生了什么?

雄心勃勃的北伐部署

话说咱们的宋太宗赵光义,那可是个有想法的皇帝。他深知,想要北宋长治久安,就必须解决来自辽国的威胁。而这威胁的根源,就是被辽国占据的幽云十六州。所以,收复幽云十六州,成了他心中的头等大事。

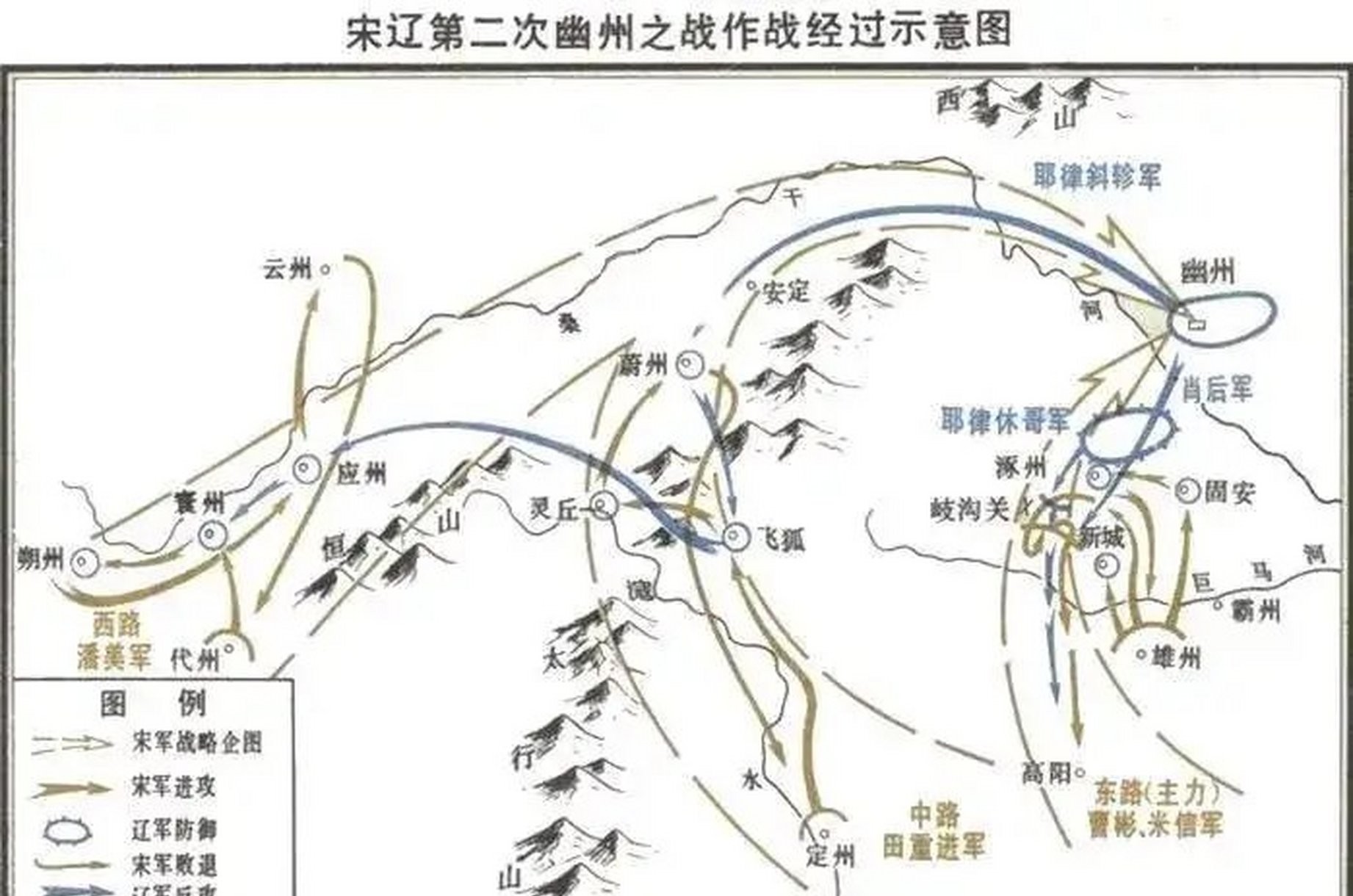

为了实现这个目标,赵光义精心策划了雍熙北伐。他兵分三路,企图一举拿下幽云十六州。东路军由曹彬、米信率领,直扑幽州;西路军由潘美、杨业统领,进攻云州;中路军则由田重进指挥,作为策应。这三路大军,可谓是精兵强将,声势浩大。你看,这架势,是不是感觉胜利在望?

歧沟关的血色京观

仗打起来,一开始还挺顺利。东路军一路高歌猛进,连克数城,西路军也在杨业的带领下取得了一些小胜。可好景不长,东路军主帅曹彬犯了兵家大忌——轻敌冒进。他急于求成,孤军深入,结果导致粮草补给跟不上,士兵疲惫不堪。

更要命的是,在歧沟关,曹彬遇到了辽军名将耶律休哥。这耶律休哥可不是个省油的灯,他充分利用地形优势,设下埋伏,将宋军打得落花流水。你想想,那歧沟关,尸横遍野,血流成河。辽军甚至将宋军的尸体堆积成“京观”,以此炫耀武力,震慑宋军。这“京观”得有多壮观?那可都是咱们汉家儿郎的血肉啊!这仗打的,真是让人痛心疾首!

东路军的溃败,直接导致了整个北伐战局的恶化。其他两路大军也陷入了孤立无援的境地,原本计划好的战略部署,彻底被打乱了。你说,这仗还怎么打?

陈家谷口的悲歌

东路军败了,西路军的日子也不好过。潘美和监军王侁,那可都不是什么好鸟。他们嫉贤妒能,排挤杨业,非要让他率领孤军去攻打辽军。杨业明知此去凶多吉少,但为了国家,为了百姓,他还是毅然决然地领兵出发了。

在陈家谷口,杨业陷入了辽军的重重包围。他浴血奋战,英勇杀敌,但终究寡不敌众,被俘虏了。被俘后,辽国的将领劝他投降,可杨业宁死不屈。他悲愤地说道:“我有何面目去见天下人!”说完,他绝食而死,以死明志。

杨业的死,是北宋的一大损失。他不仅是一位杰出的将领,更是一位忠义的化身。他的死,让宋朝失去了收复幽云十六州的希望,也让无数人为之扼腕叹息。潘美和王侁呢?他们最终受到了应有的惩罚,但杨业的冤魂,又该如何安抚?

你想想,杨业在陈家谷口,面对强敌,他心里想的是什么?是自己的安危吗?不!他想的是国家,是百姓,是汉家的尊严!这样一位英雄,却被奸人所害,这难道不让人感到悲愤吗?

挥之不去的阴影

雍熙北伐的失败,彻底暴露了北宋的弱点。战略上的失误,指挥上的无能,将领之间的内斗,都成为了北伐失败的原因。更重要的是,北宋的国力,也无法支撑起一场大规模的战争。

北伐失败后,宋太宗不得不承认现实。他放弃了收复幽云十六州的计划,转而采取守势。为了换取和平,他甚至不惜向辽国缴纳岁币,签订了屈辱的澶渊之盟。

澶渊之盟的签订,虽然暂时维护了北宋的和平,但也给北宋埋下了隐患。每年都要向辽国进贡,这无疑加重了百姓的负担。更重要的是,澶渊之盟让北宋失去了进取之心,变得越来越保守,越来越虚弱。

你想想,如果当初宋太宗能够更加谨慎,如果将领们能够更加团结,如果北宋的国力能够更加强大,那么,雍熙北伐会不会是另一种结局?可惜,历史没有如果。北宋最终还是走向了灭亡,而幽云十六州,也始终没有回到汉家的怀抱。这,不能不说是历史的遗憾。

历史的教训

雍熙北伐的失败,给我们留下了深刻的教训。战略决策的重要性,指挥官的能力,团队合作的重要性,以及国力的支撑,都是决定战争胜负的关键因素。我们不能重蹈覆辙,要从历史中吸取教训,不断提升自己的实力,才能在未来的竞争中立于不败之地。

历史的车轮滚滚向前,曾经的辉煌与耻辱,都已成为过眼云烟。但是,我们不能忘记历史,要铭记历史,才能更好地走向未来。

对于这段历史,你有什么看法呢?你觉得雍熙北伐失败的根本原因是什么?欢迎在评论区留言,分享你的想法!