1995年秋,洛杉矶一间孤寂的公寓里,张爱玲的尸体静静躺了一周才被发现。

这位曾用文字惊艳上海的才女,临终时身边没有亲人,只有几本未完成的手稿。

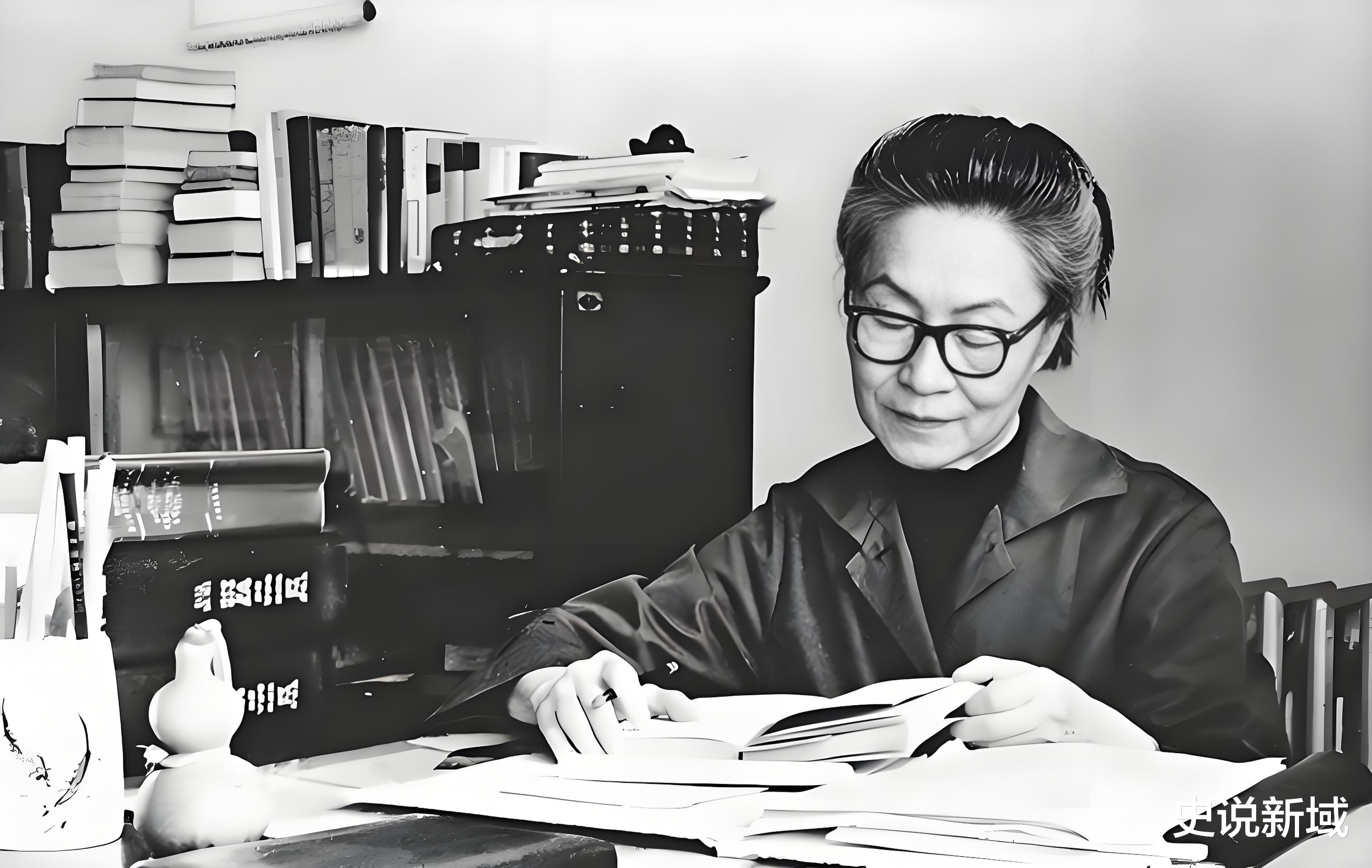

而在大洋彼岸的北京,84岁的杨绛正伏案翻译柏拉图的《斐多篇》,笔尖流淌的仍是端庄雅致的文字。

两位从未谋面的民国才女,一个在孤寂中凋零,一个在圆满中老去,她们的人生轨迹如同两条平行线,却在历史的褶皱里碰撞出激烈的争议。

为何杨绛会在私人信件中直指张爱玲“相貌难看”“意境卑下”?这究竟是文人相轻的偏见,还是时代价值观的撕裂?

杨绛生于1911年的北京,父亲杨荫杭是留日法学博士,母亲唐须嫈是务本女中的高材生。她的童年浸润在苏州园林的书香里,父亲的书房堆满外文典籍,母亲用《红楼梦》教她识字。杨荫杭甚至为女儿打破传统,送她入上海启明女校,让“女子无才便是德”的旧训成了笑话。

而小九岁的张爱玲,虽顶着李鸿章曾外孙女的光环,却活成旧式家族的残影。父亲张廷重抽大烟、娶姨太,母亲黄逸梵远走欧洲,继母孙用蕃的耳光将她锁进老宅阁楼半年。她在自传体小说《私语》中写道:“父亲的房间里充满了鸦片的甜腻,像死亡的香气。”这段经历,让她笔下总透着“苍凉的手势”。

家庭的和睦与破碎,塑造了两人截然不同的文学底色。杨绛的文字如温润的碧螺春,即便在《干校六记》中记述苦难,也带着“乌云的金边”;张爱玲的故事却似冷冽的苦艾酒,连《倾城之恋》的爱情都裹着算计与苍凉。

杨绛的《我们仨》里,钱钟书打翻墨水瓶,她笑称“不要紧,我会洗”;女儿钱瑗重病,她写下“人间没有单纯的快乐”。这种含蓄克制的笔法,被学界誉为“哀而不伤”的典范。她翻译《堂吉诃德》耗时20年,字典翻烂三本,只为“让西班牙骑士说中国话”。

张爱玲却以“刻薄”成名。《金锁记》里的曹七巧用黄金枷角劈杀儿女的幸福,《红玫瑰与白玫瑰》中振保的虚伪被剖得鲜血淋漓。杨绛曾批评其作品“意境卑下”,认为乱世文人当以家国为先,而非沉溺男女情爱。但张爱玲的拥趸反驳:正是她对人性幽微的洞察,让文学挣脱了道德说教的桎梏。

这场文风之争,实为两种文学观的碰撞。杨绛承袭儒家“文以载道”的传统,张爱玲则拥抱现代主义的个体叙事——前者是庙堂的编钟,后者是市井的胡琴。

1935年,杨绛与钱钟书在清华园初见,他一句“我没有订婚”换来她“我也没有男朋友”的机敏回应。婚后留学牛津,杨绛为丈夫学做红烧肉,钱钟书偷偷为她煮早餐,连打翻台灯都能写成“赔罪信”。这份相濡以沫,被钱钟书总结为“绝无仅有的结合了各不相容的三者:妻子、情人、朋友”。

张爱玲的爱情却像她笔下的月亮,“苍白而小的确的”。24岁遇见胡兰成,明知对方是汉奸且有妻室,仍写下“见了他,她变得很低很低,低到尘埃里”。即便发现胡兰成与护士周训德私通,她仍寄去30万元稿费,堪称“民国最强恋爱脑”。这段感情成为杨绛抨击的焦点:“民族危亡之际,岂能耽于儿女私情?”

但鲜有人提及,张爱玲晚年与美国作家赖雅结婚,对方中风瘫痪六年,她日夜照料直至送终。这份不离不弃,何尝不是另一种深情?

杨绛晚年写信痛批张爱玲之事曝光后,舆论哗然。有人认为这是才女相轻的狭隘,也有人看作新旧文人的代际冲突。但若细究,杨绛的批评背后藏着更深的历史逻辑:她出身维新派家庭,父亲曾参与辛亥革命,自然对“汉奸”标签零容忍;而张爱玲的没落贵族背景,让她对时代巨变充满疏离感,转而专注个体生存。

值得玩味的是,杨绛曾翻译《斐多篇》,探讨灵魂不朽;张爱玲临终前却将遗稿命名为《小团圆》,改写家族往事。一个在哲学中寻找永恒,一个在回忆里自我救赎——这或许才是两位才女最本质的差异。

杨绛与张爱玲的争议,恰似一面棱镜,折射出民国知识分子的精神光谱。她们一个代表传统士大夫的雅正,一个象征现代文人的叛逆;一个在圆满中书写永恒,一个在破碎中雕刻真实。历史从非单选题,当我们不再用“非黑即白”的标尺衡量她们,或许更能读懂:杨绛的“岁月静好”与张爱玲的“苍凉手势”,共同构成了那个时代的复调叙事。

【参考资料】

《杨绛传》(人民文学出版社)《张爱玲全集》(北京十月文艺出版社)《走到人生边上——自问自答》(杨绛著)《小团圆》(张爱玲著)