香港著名导演王晶删文再发声:资本“造神”与港娱自救的生死局

事件回溯:

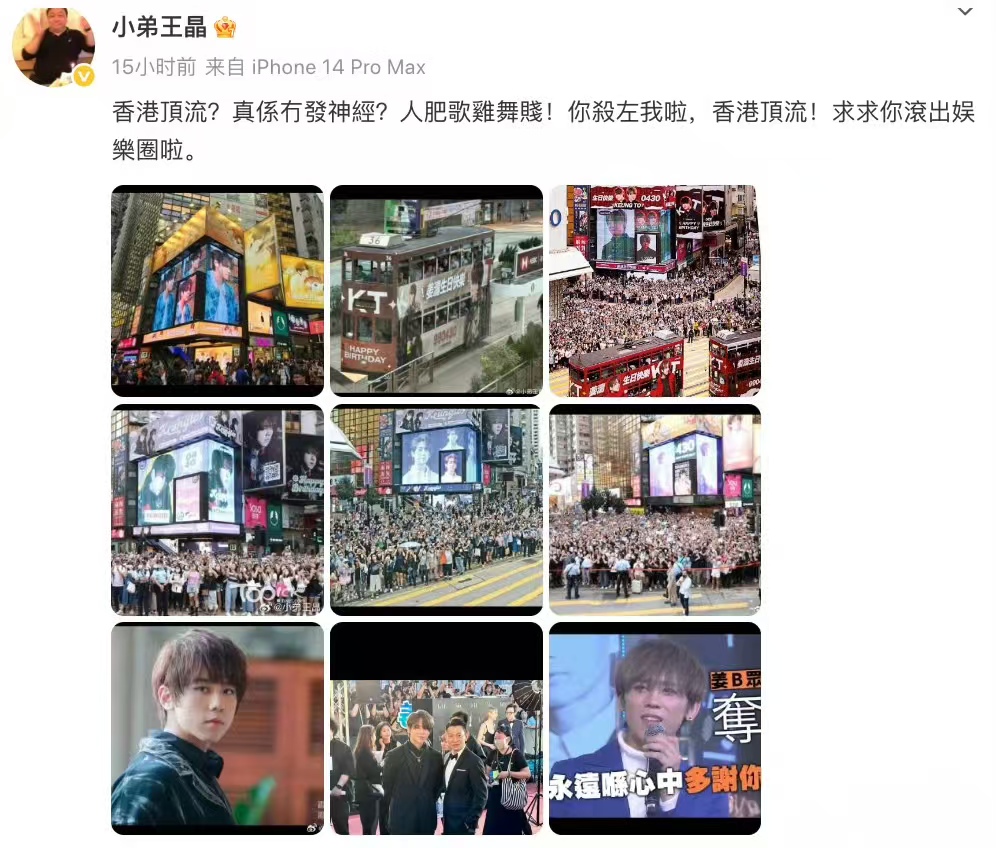

2025年4月13日,导演王晶在微博发布《致港娱的一封诊断书》,以“资本提线木偶”“数据泡沫症候群”等犀利表述,回应此前炮轰姜涛事件。这场始于情绪宣泄的骂战,最终演变为对香港娱乐工业的深度解剖——当69岁导演深夜删文又提笔撰文,其背后是传统影人对行业沉疴的痛切反思。

一、从“怒骂姜涛”到“剑指资本”:一场导演的认知迭代

王晶的两次发声构成戏剧性反转:4月12日他以“人肥歌鸡舞贱”等情绪化语言炮轰姜涛,次日却将矛头转向“资本强捧”与“粉丝造神”。这种转变暴露行业观察者的困境——当个体成为系统病症的具象符号,批判对象必然从“靶子”转向“造靶体系”。

值得玩味的是,王晶特别强调“姜涛本人并无过错”,实则将偶像工业链条上的三大主体精准切割:资本负责造梦、偶像充当容器、粉丝填充幻象。这种解构撕开了流量经济的遮羞布:姜涛不过是ViuTV与英皇合谋的“人形广告牌”,其商业价值建立在对Z世代情感需求的工业化开采之上。

二、数据霸权下的“楚门世界”:香港娱乐工业的异化危机

王晶文中提及的“数据工厂”概念,恰是解读香港造星困局的关键密码。Mirror男团演唱会门票溢价500%、姜涛生日应援导致铜锣湾交通瘫痪等现象,本质上都是资本操控的“楚门秀”——粉丝在算法推送与话题营销中完成自我感动,偶像在数据指标与商业对赌中丧失成长空间。

更具警示性的是价值评估体系崩塌:当刘德华需三十年打磨演技才能获得市场认可,而姜涛仅凭粉丝包下公交车身广告就敢称“碾压天王”,这种荒诞对比折射出香港娱乐业已从“内容驱动”退化为“数据驱动”。王晶的愤怒,实则是黄金时代创作者对“娱乐圈失格”的绝望控诉。

三、代际和解的虚妄:传统影人与流量时代的认知断层

事件中隐藏着两条平行时空的对话:王晶为代表的“匠人派”坚持“业务能力即正义”,而Z世代信奉“养成陪伴即价值”。这种冲突在姜涛粉丝为其辩解“进步空间”时达到顶峰——当44岁罗志祥的舞台掌控力仍碾压新生代,所谓的“进步论”不过是资本续命的麻醉剂。

更深层的矛盾在于审美话语权争夺。老派影人眼中“歪瓜裂枣”的Mirror成员,在年轻群体看来却是打破精英审美的平民偶像。这种撕裂恰似王家卫电影与短视频快消品的碰撞,当香港不再具备制造全球文化符号的能力,本土市场的自嗨式狂欢便成为最后堡垒。

四、内地镜像下的港娱困局:转型阵痛中的道路选择

王晶特别提及“内地十三亿人耻笑香港”,这句刺痛港人的评判背后,藏着残酷的行业对标:当内地顶流已迭代至“易烊千玺式演技派+流量”的2.0模式,香港仍在1.0阶段的“数据造神”中挣扎。

更具启示性的是产业转型路径差异。内地通过《流浪地球》《长安三万里》等作品完成文化输出升级,而香港娱乐资本在传统影视没落后,试图用偶像经济突围却陷入“赚快钱”陷阱。王晶的炮火,本质是呼吁重归“内容为王”的港片精神,而这需要打破既得利益集团的资本合谋。

现象级启示:

1. 流量反噬定律:姜涛粉丝网暴素人事件,印证极端数据崇拜终将瓦解偶像合法性

2. 产业伦理重建:需建立“商业价值-专业素养-社会责任”的新型评估体系

3. 文化身份重构:香港娱乐业亟待找到“国际视野”与“本土特质”的平衡点

独家观点:

王晶的二次发声,标志着这场风波从“娱乐圈骂战”升级为“产业诊断书”。当导演用《赌神》的票房神话对比姜涛的460万天价门票,实则在叩问香港娱乐业的终极命题:是要做资本操纵的数据玩偶,还是重拾“东方好莱坞”的内容创造力?答案或许藏在王晶的隐喻中——真正的顶流不该是公交车身的海报,而是经得起时间检验的文化符号。