美国潮人涌入小红书,文化差异笑翻天,背后故事你猜不到?

哈哈,最近小红书可是火到国外去了!特别是美国,好多用户都涌了过去,这究竟是怎么一回事呢?

TikTok之后,小红书成了美国用户的“新大陆”

话说TikTok被禁后,美国用户可急坏了,到处找替代的社交平台。这不,不少人就瞄上了咱们的小红书。为啥呢?小红书的图片和视频质量高啊,而且内容丰富,从美妆护肤到生活方式,应有尽有,这可正对美国用户的胃口。你看,现在小红书上美国用户的数量蹭蹭往上涨,这速度,真叫人意外!这其中,文化差异可是个大看点,准备好了吗,咱们这就开始细品!

中文网名翻译,笑料百出,文化差异大碰撞!

好多美国用户为了融入小红书,都请中国朋友帮忙取中文网名。结果呢?笑料百出!有人取了个“扶老奶奶闯红灯”,这名字,听着就很有画面感,是吧?还有人叫“狗蛋”,这名字在中国农村很常见,但在美国文化中,可能就有点……怎么说呢,有点出人意料吧?这“狗蛋”背后的故事,更是精彩。一位美国小哥,觉得“狗蛋”很酷,很有男子汉气概,完全没get到咱们中国农村娃的朴实感。这事儿,充分展现了中美两国文化理解上的巨大差异,也反映出跨文化交流中的挑战与趣味。

美元和冥币,文化符号的碰撞与误读

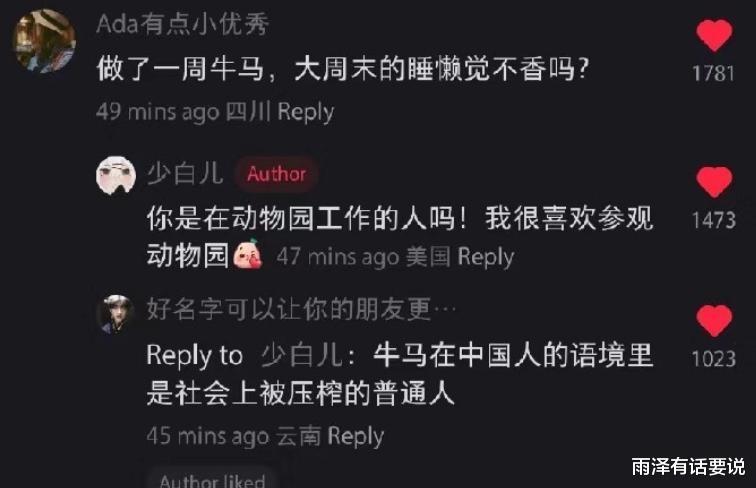

文化差异可不只是名字那么简单。想想看,美元对美国人来说是财富的象征,但对中国人来说,冥币也可能被用作财富的象征,只是场合不同。这两种货币,在各自文化中代表的意义完全不同。还有,“做了一周牛马,大周末的睡懒觉不香吗?”这句话,在中国语境下是表达疲惫想休息的心情,但在美国用户看来,可能就觉得……有点奇怪。类似的例子还有很多,比如食物、表情包、流行语等等,稍有不慎,就会出现文化误读。这说明,跨文化交流,真不是一件容易的事儿。

小红书:中美文化交流的独特窗口

小红书这个平台,还真是个中美文化交流的独特窗口。它的算法和社区氛围,让中美用户能更容易地互动交流,虽然难免有些文化摩擦,但这恰恰也是增进理解的机会啊。小红书的优势在于它更生活化,更贴近日常,让文化交流变得轻松有趣,不像一些严肃的学术场合那么正式。当然,它也有一些不足之处,比如对一些文化敏感话题的处理,可能还需要改进。

笑声背后的文化思考

总而言之,小红书上美国用户涌入的现象,是文化差异碰撞的一个生动例子。这些啼笑皆非的故事背后,其实是更深层次的文化交流和理解的问题。跨文化交流,需要我们理解、尊重和包容,才能促进更有效的沟通与合作。咱们应该从这些“笑料”中学习,增进彼此的了解,享受多元文化带来的乐趣。

大家觉得呢?快来评论区分享你的看法吧!