这位老中医曾诊治过一位病情严重的女患者,她已经在床上躺了两年。老中医把脉后,开出了一剂药方,里面竟然包含了一两砒霜!在场的人都惊呆了,因为历史上潘金莲毒死武大郎只用了十分之一两砒霜。实际上,古代的砒霜纯度较低,按照现代标准,50毫克就足以致命,而一两砒霜甚至能毒死一头牛。那么,这位女患者是否服用了这个含砒霜的药方?她的命运又是如何?

【一:弃医从政】

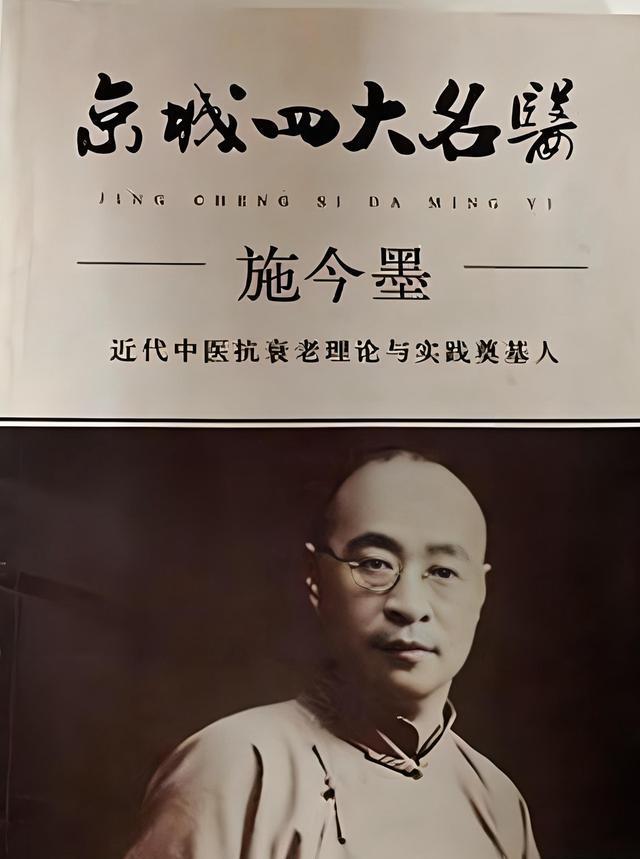

施今墨是北京四大名医之一,在中医界享有盛誉。他医术精湛,经验丰富,对中医理论和实践都有深入研究。施今墨的治疗方法独特,擅长运用传统中医理论解决现代医学难题。他的诊断准确,用药精准,尤其在内科和妇科方面造诣深厚。施今墨不仅医术高超,还致力于中医教育,培养了大批优秀的中医人才。他的学术思想和临床经验对现代中医发展产生了深远影响,为中医药事业的传承与创新做出了重要贡献。施今墨的医德医风也备受推崇,始终以患者为中心,践行"大医精诚"的理念。他的成就和影响力使他成为20世纪中国中医界的杰出代表之一。

施今墨本名施毓黔,他的外祖父是晚清重臣李秉衡。李秉衡在甲午战争期间担任山东巡抚,因在战争中贡献突出而闻名。

施今墨的家族源自浙江杭州,但他本人却是在贵州出生的。1881年3月28日,他的祖父施之博在前往云南上任的途中经过贵州,恰逢儿媳即将分娩,施今墨因此在一处驿站降生。施之博对此感到非常高兴,决定用贵州的简称“黔”为孙子取名,取名为施毓黔,并对他未来充满期待。

施今墨的母亲在旅途中生下他后,身体一直不好,似乎因为生产耗尽了体力。家人找来医生给她看病,结果遇到了不靠谱的医生,差点害她丢了性命。小时候的施今墨看到母亲被病痛折磨,心里暗暗下定决心,长大后要学医,成为一名医生,不仅为了治好母亲的病,也想帮助那些像母亲一样被疾病困扰的人。这种想法和与他同一年出生的鲁迅有些相似,两人都因为童年的经历走上了为他人解除痛苦的道路。

与鲁迅的海外求学经历不同,施今墨并未远赴他乡深造。这并非因为他缺乏机会,而是由于他拥有得天独厚的条件——他的舅舅李可亭是河南安阳一带赫赫有名的医者。得益于这层关系,年仅13岁的施今墨便前往南阳,直接跟随舅舅学习医术,开启了他的医学生涯。

李可亭发现施今墨不仅头脑灵活,还特别勤奋,于是决定将自己的医学知识全部教给他。李可亭对施今墨的学习要求非常高,规定他必须熟练掌握《汤头歌》《药性赋》《三指禅》《赤水玄珠》《医宗金鉴》等中医经典著作,不仅要背诵得一字不差,还要深刻理解其中的原理。

施今墨在研习中医的同时,还跟随舅舅进行临床实践,进步飞快,到了19岁就能独自看病了。但就在这时,他决定不再从事医疗行业。这跟鲁迅的经历有点像,鲁迅是从医生转行当作家,而施今墨则是从医生转行投身政治。

施今墨的家族背景对他的职业选择产生了深远影响。他的外祖父、祖父和父亲都是政府官员,他们坚信从政是人生的正确道路。基于这种观念,他们强烈建议施今墨放弃医学,转而专注于学业,以便将来进入政界发展。这种家庭期望和价值观直接影响了施今墨早年的职业规划,使他不得不重新考虑自己的人生方向。

从历史背景来看,1900年八国联军进犯北京时,李秉衡作为长江水师大臣,坚定主张抗击外敌。他奉命从江苏江宁率军北上,担负起保卫京师的重任。然而,在通州一战中,李秉衡的部队未能抵挡住联军的攻势。面对敌军攻入北京的局面,李秉衡深感愧疚,最终选择以死明志,以身殉国。

清军在八国联军的进攻下溃败,清政府被迫与列强进行和谈。联军要求清廷严惩此前抵抗他们的将领,清廷随即下令处置李秉衡。尽管李秉衡已为国捐躯,仍被剥夺所有军职和荣誉,连抚恤也被取消。这一决定使李家遭受沉重打击,陷入困境。

施今墨听闻外祖父家中遭遇不幸,内心愤慨难平。面对国家的危难和家族的仇恨,他无法继续安心从事医疗工作。他深刻意识到“上医医国”的道理,立下了救国救民的宏伟志向。为了实现“修齐治平”的理想,他毅然决定放弃医学,转而投身政治。

1901年,年仅20岁的施今墨跟随父亲前往山西任职,进入山西大学堂求学,目标是走传统的科举仕途。当时,科举制度尚未废除,但新式教育已经开始影响年轻一代。施今墨也受到这股进步潮流的感染,逐渐产生了追求民主与变革的思想。

山西大学堂西斋由传教士李提摩太主持,他管理风格极为严苛,引发学生不满。年轻气盛的施今墨积极参与了这场学生运动。然而,由于参与抗议活动,他入学不久便被学校除名。

施今墨后来转学到山西法政学堂继续学业。经过四年的学习,他以优异的成绩获得全校第一名,并顺利被保送到京师法政学堂深造。在北京期间,他结识了革命领袖黄兴,深受其思想影响,随即加入了同盟会,投身革命事业。此后,他常常以行医为掩护,跟随黄兴四处奔走,参与革命活动。他曾在戏院散发革命传单,在街头张贴革命标语,多次面临敌人的追捕。

【二:弃政从医】

辛亥革命胜利后,施今墨作为山西代表,赴南京出席了孙中山的就职仪式。在黄兴担任陆军总长期间,施今墨参与了陆军法规的制定工作。他亲自参与了《陆军刑法》、《陆军惩罚令》和《陆军审判章程》的起草与修订,在这些重要法律文件中留下了自己的贡献。

中华民国成立后,国内局势再度陷入动荡。袁世凯企图恢复帝制,这一系列事件让施今墨深感失落。黄兴逝世后,他不得不离开北京,回到山西。尽管如此,他依然坚持救国理想,与范源廉合作,共同创立了尚志学会和尚志学校,继续传播革命理念。

施今墨受邀担任湖南教育厅长,这是谭延闿作为湖南督军发出的邀请。然而,施今墨上任后很快意识到,谭延闿对教育并不上心,反而沉迷于政治斗争和权力争夺。面对这种局面,施今墨果断选择辞去职务,放弃了这一职位。

施今墨始终怀有强烈的报国情怀。1917年,他接受熊希龄的邀请重新出山。熊希龄当时担任顺直水利督办,此前还曾出任北洋政府国务总理。施今墨协助熊希龄共同创办了北京香山慈幼院,并担任副院长一职,主要负责整个机构的医疗卫生事务。

慈幼院接纳了300名因水灾失去父母的孤儿,施今墨怀着美好的愿景,希望能在自己创办的工厂和农场中培养这些孩子。他的工厂和农场倡导自由、平等和博爱,他希望通过工作让孩子们学会自食其力,同时向他们灌输爱国思想。然而,当时的社会腐败严重,官场内部斗争激烈,一些官员的夫人态度傲慢,时常干扰施今墨的计划,使他难以实现理想。几年后,面对重重阻力,施今墨再次选择辞职以示抗议。

施今墨在政治和教育领域均未取得理想成果,最终选择重拾旧业,转向医学发展。这一年,他正值不惑之年。

他将原名施毓黔改为“施今墨”,这一改动蕴含三层深意。首先,“今墨”与“黔”谐音,旨在纪念他的出生地。其次,他推崇墨子的思想,践行兼爱理念,无论患者身份高低、财富多寡,都一视同仁地提供救治。最后,他立志在医学领域不断创新,力求成为当代医学的标杆。

【三:拯救中医】

施今墨原本就具备扎实的中医知识和丰富的临床实践,重新执医对他来说并不困难。然而,他并没有急于开始,而是做了充分的准备工作。他以普通病人的身份拜访了上海的丁甘仁,以及江浙地区的王仲奇和夏应堂等知名医生,虚心向他们学习。通过这些交流,他不仅掌握了更多诊断和治疗的方法,还提升了与患者沟通的能力。

施今墨专注于医学研究和实践,很快就在医疗领域取得了显著成就,声名远扬,尤其在京城享有盛誉。许多患者因为他的名声前来求医,施今墨对待每一位病人都一视同仁,不论其社会地位高低。作为一位知名医生,他自然也接待过不少社会名流,其中包括孙中山。

1925年,孙中山在北京因病卧床,施今墨受邀参与治疗会诊,并给出了切实可行的医疗建议。

1930年,西安的杨虎城将军身患重疾,施今墨专程前往为其医治。经过他的精心治疗,杨虎城的病情迅速好转,此事在当地广为流传,成为一段佳话。

施今墨与肖龙友、孔伯华、汪逢春并称为“北京四大名医”。肖龙友后来成为中科院院士,孔伯华曾担任毛泽东的保健医生,汪逢春则著有《中医病理学》一书。这四位医者在医学领域均有卓越贡献,共同奠定了他们在北京医学界的地位。

施今墨在保护中医方面发挥了重要作用。二十世纪初,中医的生存受到严重威胁。当时,一些推崇西医的人士向国民政府施压,要求废除中医。其中,余云岫是主要代表之一。他在医学界地位显赫,担任过中华民国医药会上海分会主席和国民政府内政部卫生专门委员会成员等职务。

余云岫对中医持强烈批判态度,认为它与占星术无异,是一种缺乏科学依据的玄学,甚至将其视为危害生命的根源。他强调:“只要传统医学存在一天,民众的观念就难以更新,现代医学的发展就会受阻,公共卫生体系也无法进步。”1929年,他率先向南京国民政府提交了废除中医的提案。当时,行政院负责人汪精卫作为西医的支持者,积极推动了这一提议的实施。

面对中医数千年的传承面临严重威胁,各界人士深感焦虑。施今墨、孔伯华等著名医师毫不犹豫地挺身而出,为中医发声。他们成立了华北中医请愿团,多次前往南京进行请愿,旨在拯救濒临消亡的中医传统。

然而,汪精卫的态度异常强硬,对施今墨等人的建议置若罔闻。就在这个关键时刻,发生了一件事,使得施今墨有机会扭转局面。

汪精卫的岳母得了严重的痢疾,他找了很多西医,但都没什么效果。岳母病情越来越重,几乎到了生死边缘。这时有人提议让名医施今墨来看看。汪精卫一向不信任中医,可眼下也没别的办法,只好抱着试试看的心态答应了。

施今墨秉持着以病人为中心的理念,前往为汪精卫的岳母诊治。他仔细把脉后,迅速开具了药方,并自信地表示:“放心服用,一次治疗就能痊愈,无需再来复诊。”

汪精卫的岳母病愈后,他对施今墨的医术大为折服,特意赠送匾额,上面写着“美意延年”四个字,这出自《荀子·致士》。此后,汪精卫不再主张废除中医。随后,国民政府撤销了之前的决定,同意设立中央国医馆,并任命施今墨为副馆长。在施今墨等人的积极推动下,中医得以在中国继续存在和发展。

活着不是终点,还得不断进步。

在中国,传统中医多以个体诊所形式存在,各自独立经营。施今墨观察到西医的医院模式后,提出了中医同样可以建立医院和疗养院的理念。他认为,这种集中式的医疗设施能让病人得到更系统的观察和治疗,对患者康复大有裨益。为此,他积极奔走,向政府部门提出建议,推动建立中医院和中医疗养院。经过不懈努力,施今墨成功创办了中国首家中医疗养院,尽管规模不大,仅有20张床位,但这一创举开创了中医住院治疗的新纪元。

施今墨认为,中医的生存发展并非取决于政府支持,关键在于学术水平。而学术的兴衰,又取决于教育质量。基于这一认识,他萌生了更为宏大的计划。

1930年,施今墨联合肖龙友和孔伯华,共同出资建立了北平国医学院,旨在推动中医教育和学术探索。一年后,他利用个人行医所得,创立了华北国医学院,并亲自担任院长职务。此外,他还创办了《文医半月刊》,进一步推广中医文化。

施今墨积极推动中西医融合,在医学院教学中,他要求中医专业学生不仅要掌握传统中医知识,还要学习现代医学课程,如解剖学和细菌学,同时加强外语学习。这种跨学科的教育理念在当时显得十分前卫和创新。

在药物制备工具方面,中医长期依赖传统且操作不便的器具。施今墨借鉴西医技术,引入了先进的化学设备用于中药的煎煮和加工。他创新性地开发了中药浓缩液、蒸馏液、酊剂和粉末等多种剂型,不仅让传统中医界耳目一新,还提升了患者用药的便捷性和药品的储存效率。

张秀研是北平大学医学系的一名学生,主修西医。在大三那年,他患上了非特异性结肠炎,病情相当严重。他四处求医,甚至去了协和医院,但都没有效果。最终,因为身体实在扛不住了,他不得不选择休学。

在休学期间,张秀研偶然得知施今墨的名声,决定尝试中医治疗。施今墨为他开了三剂药方,他只服用了两剂半就治愈了长期困扰他的疾病。这一经历让他彻底改变了对医学的看法,毅然放弃了西医学业,转而拜施今墨为师。施今墨为他改名为张仁济,他在中医领域刻苦钻研,最终成为一位杰出的中医大师,并著有《中医治癌新路》等著作。

【四:砒霜救人】

施今墨在行医生涯中救治了众多病人,包括许多知名人物。除了之前提到的孙中山、蒋介石、杨虎城和毛泽东,他还为溥仪、何香凝以及李宗仁夫妇提供过诊疗服务。

大庆油田的一名女工患上了罕见的疾病,卧床两年,备受折磨。施今墨为她诊脉后,严肃地召集了自己的几位弟子,说道:“我从业60年,这是第二次遇到这种脉象。她体内有一种奇特的寄生虫,必须清除。治疗方法是什么?药方中需要加入一两砒霜。”

这番话一出,在场的人都惊呆了。一剂砒霜,这不是要人命吗?要不是施今墨亲口说的,谁都会觉得这是在胡言乱语。徒弟拿着药方去药店,老板一看,也被吓了一跳。不过,当他看到施今墨的签名后,才放下心来。老板还特意说了一句:要不是施今墨先生开的方子,我早就报警了!

那位女士服用了施今墨开的药方后,体内排出了大量难以清除的寄生虫,随后她的病症彻底痊愈了。

在医学史上,将剧毒物质砒霜引入药方的做法极为罕见,施今墨的这一创举堪称独特。他的这一配方不仅展现了其医术的高超,也体现了他对药物运用的深刻理解。这种将致命毒物转化为治疗手段的智慧,使施今墨在医药界独树一帜,成为后人难以超越的典范。

【五:捐献遗体】

施今墨毕生致力于中医药发展。1954年4月,周恩来总理会见他时,他提出了重要建议:建议国家设立中医药科研机构、医疗机构和教育机构,推动中西医融合发展,提升中医药的学术地位。

施今墨随后向国家提交了针对多种疾病的治疗秘方,包括胃溃疡、十二指肠溃疡、高血压、神经衰弱、肝硬化、肝脾肿大以及气管炎等。在这些秘方中,"高血压速降丸"、"神经衰弱丸"、"感冒丹"和"气管炎丸"被开发成药品,不仅在国内广泛使用,还远销海外。此外,他还陆续提供了超过一百个秘方,这些都被国家妥善保存。

到了1960年代,已经年过八旬的施今墨依然精神矍铄,继续投身于中医事业。然而,在那个动荡的文化革命时期,他也不幸遭遇了严重的打击和迫害。

1966年,85岁的施今墨因病卧床休养时,一群暴徒突然闯入他家,对他进行殴打,并折断了他的拐杖。随后,他们用麻绳将他捆绑起来,扔进一辆垃圾车强行带走。不仅如此,这些人还无耻地洗劫了施今墨家中的所有贵重物品,包括他珍藏的药材和医学书籍。

施今墨被扣上“封建余孽”的帽子,遭到无情批斗。那些人还抓住他曾为国民党将领杨虎城治病的旧事,硬说他是特务。这样的诬陷和折磨,对一个上了年纪的人来说,简直是致命的打击。他很快支撑不住,倒在地上。然而,那些人并没有停手,反而对他拳脚相加,打得他遍体鳞伤。最后,他们还强迫他游街示众,继续羞辱。

夜幕降临,施今墨再次被押进一间狭小的房间,遭受鞭刑拷问。面对严刑逼供,他始终坚称自己并非特务。他反复强调:“我只是一名普通的中医,治病救人是我的天职。无论对方是平民百姓还是达官显贵,在我眼中都是需要医治的病人。特务之说,纯属无稽之谈!”

那些人因愤怒失去理智,再次对他施以酷刑,甚至用沸水泼洒他的全身。最后,他被囚禁在一个声名狼藉的简陋棚屋中……

幸运的是,周恩来总理得知施今墨的困境后,立即采取了措施,确保了他的安全,使他免于一死。但长期的折磨严重损害了他的健康,施今墨无法继续从事医疗工作,只能在家中休养恢复。

施今墨即使在卧病期间,依然心系医者职责。他经常在病榻上教导学生,强调医德的重要性。

对于远道而来的患者,不应拒绝治疗。若病情严重,可直接安排他们进来,由我亲自诊治。

他总是告诉学生们:

有人称我为名医,但事实上,我这一生遇到的疑难杂症远比治愈的病例多,无法根治的疾病更是数不胜数。

1969年,施今墨在病情加重之际,仍反复交代家人和弟子:“虽然我以后无法再行医,但我积累的这些医疗经验对大众很有价值,务必把它们系统地整理出来,让这些知识继续造福社会。”

在生命垂危之际,施今墨仍然心系中医事业,他口述了一份关于中医发展的建议,并委托他人将这份建议转交给毛泽东主席和周恩来总理。

即便身份低微,心中依然牵挂国家安危。

1969年8月22日,著名中医专家施今墨在北京逝世,终年88岁。作为中医界的泰斗,施今墨的离世标志着中国医学史上一个重要时代的结束。他毕生致力于中医药的研究与实践,为中医事业的发展作出了卓越贡献。施今墨的去世不仅是中医界的重大损失,也让整个医学界深感惋惜。他的医学成就和学术思想,至今仍对中医药领域产生深远影响。

施今墨在生命最后时刻立下遗愿,自愿将自身遗体贡献给医学领域用于科研探索。

在中国医学史上,他开创了先河,成为首位自愿捐献遗体的中医专家。他曾对儿子施小墨这样表达自己的决定:

多年来,我一直被尿血的问题困扰,始终无法查明病因。因此,我希望在我去世后,能够进行解剖,找出病因,这样或许能为未来遇到类似病症的患者提供一些帮助。

先生始终铭记着未来的世代。