1984年7月12日凌晨4时15分,老山主峰东南方向的142号高地突然陷入火海。越军两个加强营的炮弹像暴雨般倾泻在这片不足两个篮球场大小的阵地上,炸飞的石块混着弹片在空中尖啸,猫耳洞顶部的土层在剧烈震动中簌簌剥落。

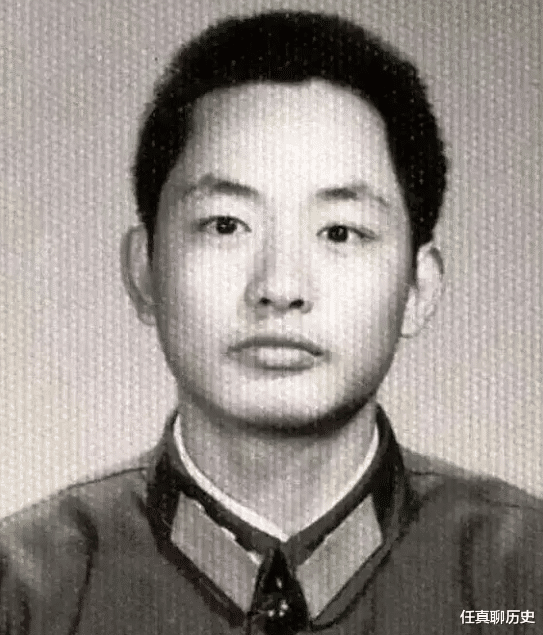

"全体进入战斗位置!"22岁的代理排长李海欣抹去糊住眼睛的泥土,抓起冲锋枪冲出掩体。借着照明弹的惨白光芒,他看到山脚下密密麻麻的越军正呈扇形向阵地扑来,最前沿的警戒哨位已经响起交火声。

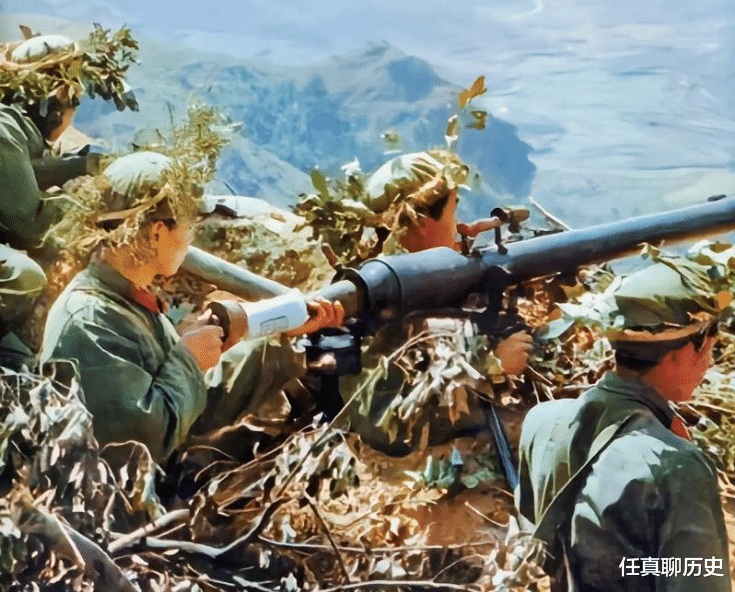

这个由15名战士驻守的142号高地,此刻像根钢钉插在越军进攻老山主峰的必经之路上。李海欣迅速清点人数:除了报务员周志军和两名重伤员留在坑道,其余12人各自守住预定战位。他们不知道,自己即将面对的是越军316A师精心策划的"闪电突击"——400余名特工队员配备苏制单兵火箭和火焰喷射器,誓要在半小时内拔除这颗"钉子"。

第一道防线在接触瞬间就被突破。越军特工用喷火器烧毁了3号哨位的机枪巢,火焰裹挟着浓烟窜起三米多高。李海欣猫腰穿过弹雨,把备用机枪架在炸塌的掩体上:"杨国跃!带两个人去左侧通道,绝对不能让喷火兵上来!"

话音刚落,三枚手雷在五米外炸开。卫生员张庆龙扑过来用身体挡住排长,自己却被弹片削去了半边肩膀。"别管我!"这个19岁的河北兵咬着止血带含糊不清地喊:"三点钟方向...有狙击手..."话音未落便昏死过去。

5时07分,越军发动了最猛烈的冲锋。三十多名特工队员借助晨雾掩护,沿着西侧悬崖的藤蔓攀援而上。战士唐友国发现时,敌人距离堑壕已不足十米。这个入伍前在重庆码头扛包的汉子,抱着集束手榴弹纵身跃入敌群。剧烈的爆炸声中,五具越军尸体随着碎石滚落悬崖,唐友国的水壶被气浪掀回战壕,壶身上还留着出发前刻的"忠"字。

"排长!电台被炸毁了!"周志军满脸是血地从坑道爬出来,手里攥着半截天线。这意味着他们彻底失去了与后方指挥所的联系。李海欣摸出怀表看了眼,距离预定换防时间还有四小时。他扯开嘶哑的喉咙:"同志们!现在起我们就是孤军了,但主峰绝不能丢!"

此时的阵地上,能站起来的只剩九个人。李海欣的左腿被弹片贯穿,他用止血带草草包扎后,拖着伤腿逐个检查战位。在东北角的机枪阵地,他发现新兵刘家富正哆嗦着给弹链上子弹——这个18岁的贵州小伙昨天才补入阵地,此刻军装已被冷汗浸透。

"怕吗?"李海欣往他钢盔里塞了块压缩饼干。"怕..."刘家富声音发颤,手上的动作却没停,"但排长你说过,咱们身后就是主峰的兄弟..."话音未落,一串子弹打在掩体上,溅起的碎石在两人脸上划出血痕。

7时20分,越军调来迫击炮进行覆盖射击。李海欣在转移伤员时被气浪掀飞,后腰嵌进三块弹片。卫生员要给他包扎,他却把最后半壶水让给昏迷的战友:"省着用,后面还有硬仗..."话音未落,西南方向突然传来密集枪声——越军敢死队突破了最后一道防线!

已经无法站立的李海欣,用冲锋枪撑起身体爬到战壕边。他看见二十多个越军正从炸开的缺口涌进来,最近的离指挥所只有五米。这个河南农村走出来的兵,此刻眼里突然迸发出惊人的光芒。他扯开军装,露出绑在胸前的整整八枚手榴弹。

"来啊!"李海欣拉燃导火索,像头受伤的豹子般扑向敌群。惊天动地的爆炸声中,七名越军被炸得血肉横飞,后续敌人惊恐后撤……

战士们后来在弹坑里只找到半截染血的笔记本,扉页上工整抄写着:"但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。"

代理班长杨国跃接过了指挥权。这个参加过四次战斗的云南老兵清点弹药:全阵地只剩两箱手榴弹、三百发子弹和五根爆破筒。他带着剩下的七名战士退守最后两个掩体,用刺刀在石壁上刻下"誓与阵地共存亡"。

中午11时,越军发动了第九次冲锋。战士李国文在投出最后一枚手榴弹后,抄起工兵铲劈翻了两名越军,直到被子弹击中眉心;周志军抱着炸药包滚入敌群,用生命引爆了越军的喷火器...当增援部队终于突破封锁线冲上高地时,阵地上只剩八名浑身是血的战士,他们身后,是七十七具越军尸体和三十多个仍在冒烟的弹坑。

战后打扫战场时,战士们在李海欣牺牲处发现了一封未寄出的家书:"爹,俺当兵三年第一次打仗,心里慌得很。但想到背后是咱国家的土地,突然就不怕了..."这封沾着硝烟与血迹的信,如今静静躺在军事博物馆的展柜里,向每个驻足的人诉说着那个血色清晨的壮烈与忠诚。