1989年,柏林墙的倒塌为世界带来了震撼,这不仅标志着冷战的结束,也意味着两德的统一成为可能。

但在这一历史性的时刻,罗伯特·佐利克却正站在美国国务院的核心位置,亲自参与策划这一变革。

他与国务卿詹姆斯·贝克并肩作战,精心布局,推动着一场全球政治格局的重大调整。

然而,佐利克的外交智慧并未仅限于此,他的另一项更具挑战性的任务,便是推动中国加入世界贸易组织(WTO),一场跨越时空的外交角力,背后隐藏着哪些鲜为人知的细节和考量?

从柏林墙到中国皇后号

1989年,柏林墙的倒塌宛如一声惊雷,震碎了笼罩在欧洲上空的冷战铁幕。

在这历史性的转折点上,39岁的罗伯特·佐利克正站在美国国务院政策规划司司长的位置上,亲手参与到了一场改变世界格局的外交大戏——两德统一的具体策划。

他与当时的美国国务卿詹姆斯·贝克的策略听起来简单,却执行起来异常复杂:先把欧洲的盟友们拉到一条线上,形成一个坚实统一的后盾,然后再转过身去,与苏联领导人展开一场场马拉松式的斡旋谈判。

佐利克和贝克的办公室里,地图摊开,文件堆积如山,电话铃声此起彼伏,他们一边与北约国家的官员通话,协调立场,一边分析苏联的每一次表态,寻找突破口。

这种步步为营的做法,最终让1990年10月3日成为现实——东西德正式合并为一个国家,德国重新出现在欧洲版图的中央。

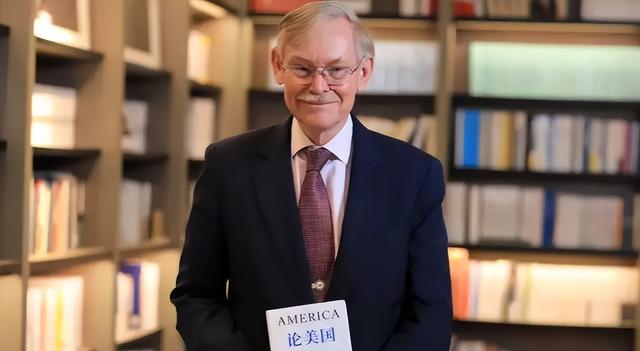

多年后,佐利克把这段经历写进了他的著作《论美国》,特意在“决策艺术”章节里细细拆解。

他甚至还拿出了一个特别形象的比喻来表达自己的观点:“特朗普想要跳过盟友直接与普京交易,就像让交响乐团放弃乐谱即兴演奏,最终只会制造噪音。”

这句话虽然是多年后针对另一位领导人写的,但精准地勾勒出他当年的信念——没有盟友的配合,没有规则的支撑,外交只会变成一团乱麻。

佐利克用这样的语言,把他在1989年的经验教训传递给了后人,也让人感受到他对系统性外交的那份执着。

WTO大门背后的故事

2001年,中国加入世界贸易组织(WTO)的谈判在国际舞台上掀起了一场硬仗,而罗伯特·佐利克作为美国贸易代表,成为了美方阵营里一员不可或缺的关键推手。

那时候的谈判可不是什么轻松的活儿,涉及到的议题从关税的高低到市场准入的宽窄,再到知识产权保护的细节,每一项都复杂得让人头疼。

就在这种高压的环境下,佐利克却总能找到办法让大家把眼光放得更长远。

他办公室里挂着一幅特别的油画,画的是1784年“中国皇后号”商船——这艘船可是美国第一艘开到广州的商船,满载着货物漂洋过海,拉开了中美贸易往来的大幕。

每当谈判卡住,进度像蜗牛一样慢得让人抓狂时,佐利克就会停下手里的活儿,走到那幅画前,指着它对团队说:“四亿消费者的市场不是幻想,而是需要耐心开垦的沃土。”

佐利克带着团队一次次飞过太平洋,会议室里的灯光经常亮到天明。

谈判桌上,中国的代表团也不是省油的灯,他们带着自己的底线,寸步不让,条款改了一版又一版,数字抠了一遍又一遍。

知识产权保护这块儿尤其难啃,美国这边想要更严格的规则,中国那边则得顾着自己的发展节奏,

双方拉锯了好一阵子。市场准入的问题上,美国企业眼巴巴地盯着中国那块巨大的市场蛋糕,但中国这边得慢慢打开门,不能一下全放进来。

关税问题更是针锋相对,每调整一个百分点都得算上好几轮账。

佐利克在这中间忙得团团转,他得一边跟自己的团队敲定立场,一边还要琢磨对面每次让步背后的意思。

到了2001年11月10日,在卡塔尔多哈的会场上,当中国加入WTO的协议终于签下来时,佐利克站在场外,看着各国代表互相握手,脸上带着点疲惫的笑。

这份协议让中国在12月11日正式成了WTO的一员,也标志着中美经济关系翻开了崭新的一页。

从那以后,中国的出口像开了闸的洪水一样往外涌,美国的商品和投资也源源不断地流向了对岸,全球贸易的格局因为这一刻变得更热闹了。

多年后的2025年,佐利克把这段经历写进了他的书《论美国》,还特意在书里放了一张1937年卡尔·克劳写的《四万万顾客》的书影。

这本书讲的是20世纪初美国商人怎么眼馋中国市场的事儿,佐利克拿它跟自己当年的努力做了个呼应。

他在注释里写了一句:“商业梦想的延续性比政治承诺更可靠。”

这话听着挺实在,他想说的是,不管政治上怎么变来变去,生意人那股子想赚钱的劲头和两国贸易的纽带,总能撑得更久。

中美关系的三大主题

佐利克在《论美国》里给中美关系梳理了三个大主题,这三个主题就像三条线,串起了两国200多年来的交往故事。第一条线是对商业机遇的憧憬。

从19世纪开始,美国的商人就盯着中国这块大市场不放。

到了20世纪,开放门户政策让美国企业更想在中国分一杯羹。

2001年佐利克推中国进WTO的时候,这股劲头又到了一个高点,美国企业都盼着能搭上中国经济快车的顺风车。

可这事儿没那么简单,政治上的波折、文化上的差异,总是让这憧憬差点儿就摸到边,又差了那么一口气。

第二条线是把中国看成一个潜在的强国。这条线上的故事,有时候挺暖心,有时候又有点儿冷。

暖心的时候比如二战期间,罗斯福把中国拉进“四大警察”的圈子,想着战后让中国在国际上挑大梁。

那会儿美国援助中国打日本,飞虎队在天上飞,中美并肩作战,关系好得跟兄弟似的。

可到了1949年,中华人民共和国成立了,美国一下子变了脸,觉得中国这股新力量不那么好控制了。

冷战来了,朝鲜战争又打了一架,两国彻底站到了对立面。

到了后来,中国经济起飞,美国又开始警惕,觉得这头东方巨龙醒得太快,得防着点儿。

从支持到遏制,再到现在的竞争,这条线上的态度翻来覆去,像坐过山车一样。

佐利克写到这儿的时候,点出了这种双重性:美国既想拉中国一把,又怕中国站得太高,两种心思老是掰扯不清。

第三条线是美国对中国的传教冲动。

这事儿得从19世纪说起,那时候美国来的基督教传教士一批接一批地往中国跑。

他们不光带着《圣经》,还建了学校、开了医院,想把西方的现代化带过去,顺便改造一下中国社会。

比如长老会传教士在山东开了文会馆,后来还促成了齐鲁大学的成立;还有上海的圣约翰大学,培养了一堆中国精英。

这些传教士忙活了半天,不光传了教,也让美国人觉得中国是个能“教化”的地方。

这种冲动到了20世纪还留着影子,比如美国老想着中国能按西方的路子走,民主点儿、市场化点儿。

可中国有自己的节奏,这份传教的心思就没完全如愿。

个人化与历史性的交织

佐利克分析中美关系的时候,抛出了一个特别的看法:这关系跟别的国家不一样,特别“个人化”。

啥意思呢?就是说中美之间的来往,特别容易被两国领导人的互动给带着走,不像美国跟英国、德国那样,靠的是制度和惯例撑着。

比如1972年尼克松访华,那可是个大转折。那之前,中美冷得跟冰块似的,连话都不说一句。

尼克松跟基辛格一合计,觉得得打开这扇门,于是就有了那场震惊世界的北京之行。

尼克松在北京跟毛泽东见面,握手的那一刻,等于把两国关系从冰窟里拽了出来。

这事儿要是没他们俩拍板,根本走不到那一步。

可这特点也有麻烦的地方,领导人要是合不来,关系就容易崩。

像最近几年的贸易摩擦,美国这边换了个领导人,对中国的态度立马硬起来,关税加了一轮又一轮,中国这边也针锋相对,弄得双方都下不来台。

2025年1月20日,美国总统特朗普再次走上了白宫的讲台,世界的目光紧紧聚焦在这一刻。

特朗普的回归给全球局势带来了前所未有的波动,不仅让美国国内外的政治环境充满变数,也令国际社会对未来的走向充满了疑虑。

特朗普上任伊始,便迅速恢复了他一贯的强硬外交政策,宣布对包括中国、墨西哥和加拿大等国加征关税。

这一决定立刻点燃了全球经济的紧张氛围,随之而来的是新一轮的全球贸易战。

美国与这些国家的经济关系变得更加复杂,全球化进程仿佛陷入了停滞。

特朗普在其他国际问题上的立场同样引发了广泛关注。俄乌冲突依然没有得到实质性的解决,而特朗普的态度更是让人摸不着头脑。而佐利克认为,特朗普的行为显然是不利于中美关系的向好发展。

参考资料:“美国在对中国的迷恋与挫败之间摇摆”,专访美国前副国务卿佐利克