“在那个没有手机的年代,文学杂志是寻常人家的必备读物。而其中的一些故事,曾让我们如痴如醉,如今,却还有几人记得?”这是一个在文学爱好者聚会中引发的热烈讨论。

坐在角落里的老李,戴着老花镜,正专心翻阅一本泛黄的《收获》。

周围人不时停下来问他,“八十年代你最爱哪部小说?”这个问题总是激发起他心底的回忆。

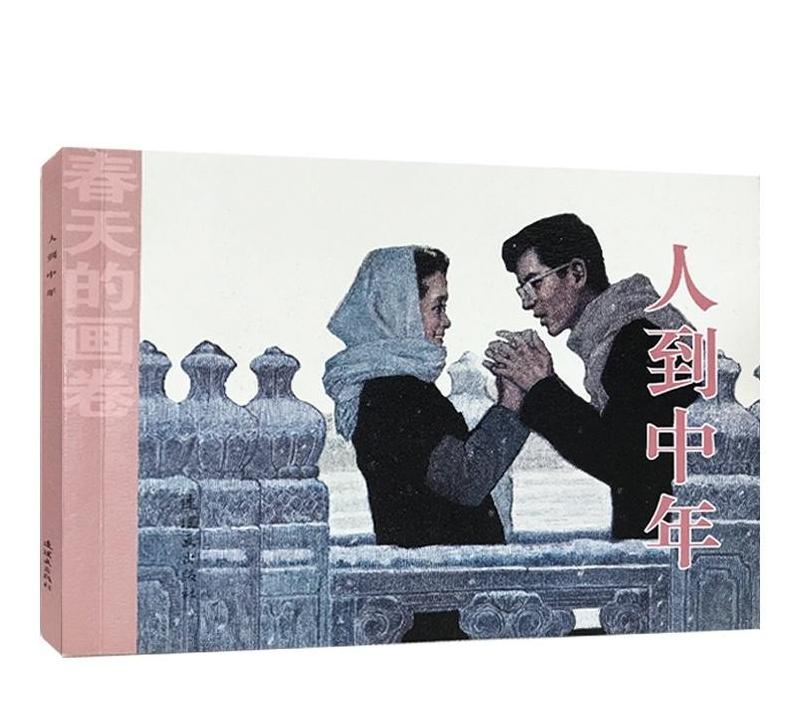

谌容的《人到中年》就是这样的故事。

那个时期的许多知识分子,尤其是像老李这样的人,都能从女主人公陆文婷的故事中看到自己的影子。

陆文婷面对工作与家庭的压力,依然保持内心的坚韧。

这种精神映射到现实,让许多人重新思考他们在那个时代所承担的角色和责任。

通过陆文婷,小说触及了事业与家庭、理想与现实的复杂关系。

在一个充满变革和挑战的时代,《人到中年》不仅仅是中年人的困惑,也是对每一个知识分子的深刻反思。

这其中的反思,成了许多人尘封已久的共鸣。

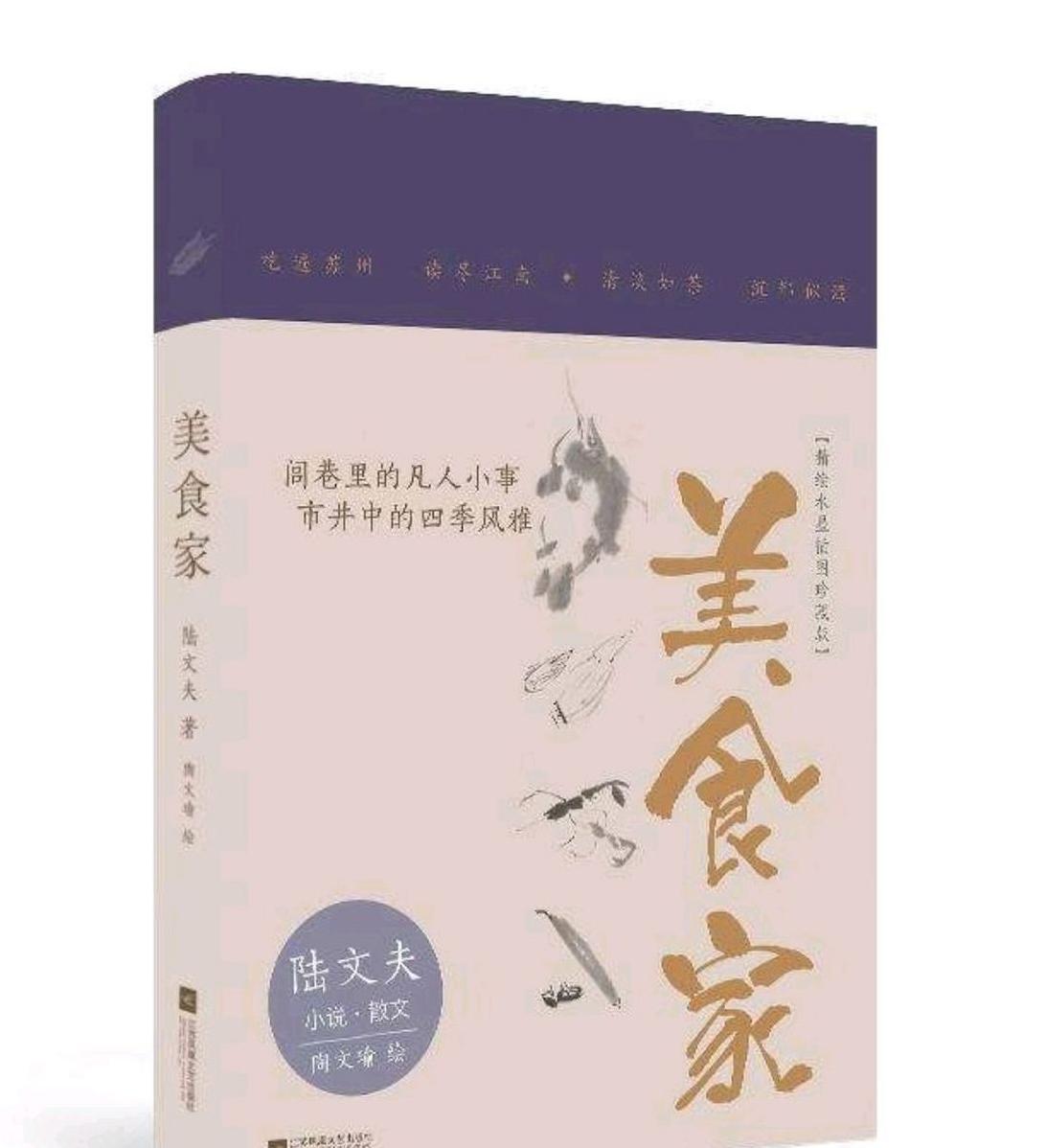

美食家:一场文化与生活的交响

陆文夫的《美食家》则带来了截然不同的气息。

通过主人公朱自治的美食之旅,文学变成了一种味觉上的享受。

小说里,朱自治用他的味蕾感知世间,感知变化,在每一道美食中发现人生的哲理。

老李当年读到这段文字,仿佛闻到了书页间的香气。

小杜在旁听得有趣,插嘴道,“你觉得是先有爱美食才写的《美食家》,还是读了《美食家》才爱美食?”这问题绕在心头,仿佛味道本身就是一种记忆,一种文化的反映。

而李存葆的《高山下的花环》则像是一曲为平凡人的英雄主义赞歌。

小说里,梁三喜与赵蒙生的故事吸引了无数读者。

他们的热血和奋斗不仅感动了文学圈,也走进了寻常百姓家。

老李提到,这部小说后来被改编成电影,自己看了一遍又一遍。

电影中的场景至今还刻在他的脑海里,那份英雄的情怀和炽热的内心,至今依然感动着一代人。

小说所展现的,是一种平凡与英雄之间的桥梁,不必是惊天动地,平淡生活中也有难以觉察的光芒。

人生:在苦难中寻觅生活的真谛路遥的《人生》对很多从艰难条件中走出的青年产生了深远影响,这其中也飘入了老李年轻时的心境。

这是一个关于成长和选择的故事,鼓舞着那些因为出身或境遇而感到迷茫的青年。

在小说里,高家林虽然不如想象中完美,但他的挣扎和失落却真实得如此动人。

老李恍惚间记得,他曾憧憬过这样的人生道路,从泥土里成长,始终保持内心的亮色。

小说所传递的,不仅是关于奋斗,更提醒人们关于内心的追寻,即便道路曲折,精神应该不坠。

神鞭:时代变革中的传统对话再说冯骥才的《神鞭》,一个让老李充满好奇与欢愉的故事。

话题的焦点在辫子这根形象上,它既是个人的拯救工具,又象征着被时代淘汰的命运。

老李总是感叹,“头上的辫子竟然能如此生动地说出时代的变革。”这俗世奇谈揭示的是传统与现代的较量,是个人智慧与时代发展的对话。

这种具有寓言韵味的方式,让新老读者反思起速度与温情的对抗。

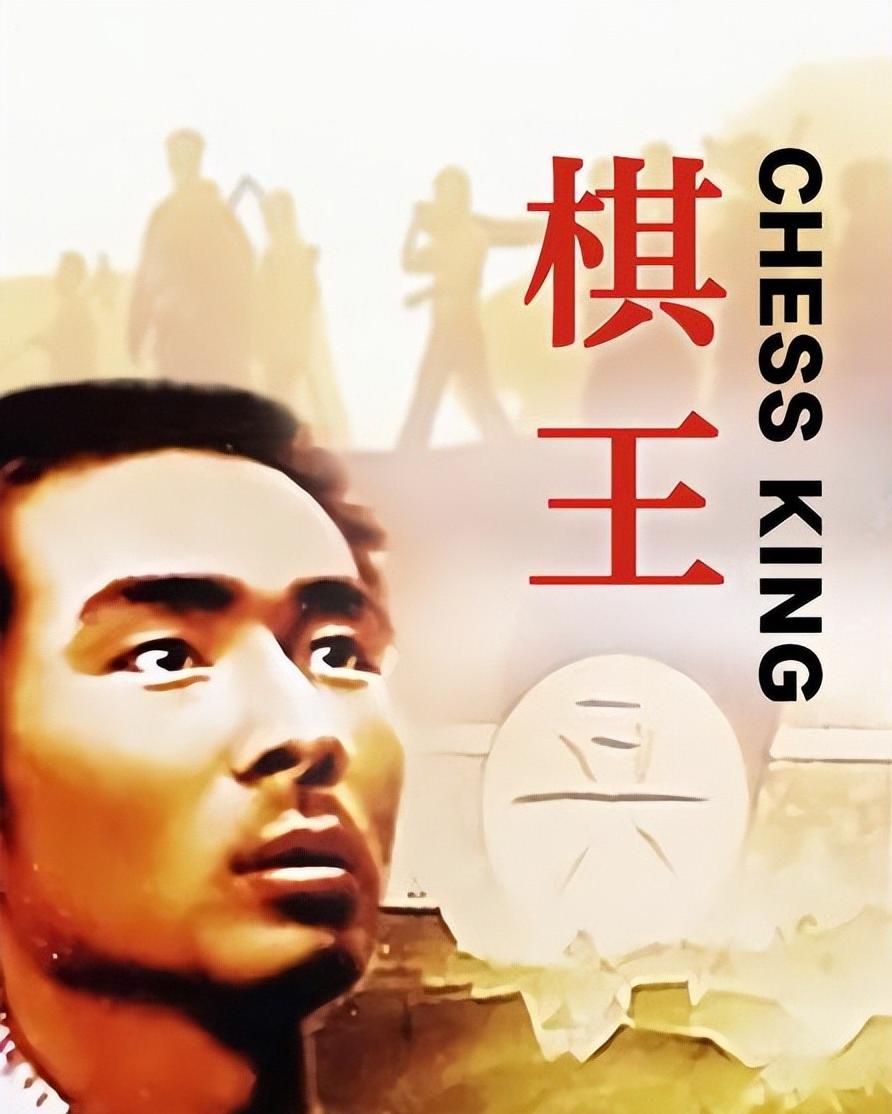

棋王:生活的深刻与生动最后是阿城的《棋王》。

就算是短篇,也能传达出深刻的力量。

王一生并不是个完美角色,但他的执着却震慑了无数心灵。

在这里,生活化的细节就像小说中的棋盘,看似静止,却在不动声色中传达着世事的波澜。

老李叹道,这种力量和智慧,足以让人回想那个时代的人文精神,尽管生活有时粗糙,灵魂却不曾随波逐流。

时代已经改变,有些故事却始终萦绕心头,成为一种长久的共鸣。

这些小说记录了一个时代,也成为每个时代都需用心去倾听的声音。

同时,他们也呼唤着我们的讲述,在平凡之中,寻找内心的勇气。

结尾,每个人心中都有一座孤岛,而这些文学作品就是连接彼此灵魂的桥梁。

我们不只是怀念逝去的岁月,更是在其中寻找适合自己的默契和前行的动力。

每一个时代都会书写属于它的故事,而那些经典作品则不断提醒我们,温暖的人性和坚韧的意志,在任何年代都是无可替代的力量。