中国的昊龙货运航天飞机方案公布以后,其实引发了全球很多的关注目光,因为航天飞机的复兴潮流,实际上正在暗暗地涌动,而中国显然是选择了一条既适合自己的又比较恰当的发展路线。

(昊龙-1号无人航天飞机模型)

很多人对于中国的昊龙都有不同的想法,特别是如果联想起本国或者本集团曾经考虑过类似的方案的时候,肯定是五味杂陈。

美国看到昊龙会想起自己当年的X20计划,也包括现在比较波折的“追梦者”航天飞机计划;欧洲看到昊龙,其实也会联想起当年欧洲曾经宏伟的,可重复使用的载人航天器的理想,而这个梦破碎了。

(美国的X-20“动力滑翔者”太空飞机)

欧洲这个恢宏的梦,它的名字叫做“赫尔墨斯”。其实在20世纪70年代,美苏分别实现了载人航天工程以后,那时走得很快,欧洲也是看在眼里急在心里,而欧洲当时还有一个比较独立的念头,希望能够独立发展自己的载人航天工程,依托自己的技术平台,比如说飞船火箭。

在这个领域走得最早的,是一贯以独立自居的法国人。1976年,法国国家航天局就开始研究可重复使用的载人航天器,就是现在我们说的航天飞机。只不过法国的航天飞机比较小,当时的代号叫作“赫尔墨斯”。

法国准备用自己的阿里亚纳火箭搭载“赫尔墨斯”,实现法国独立的可重复使用的载人航天器的构想。

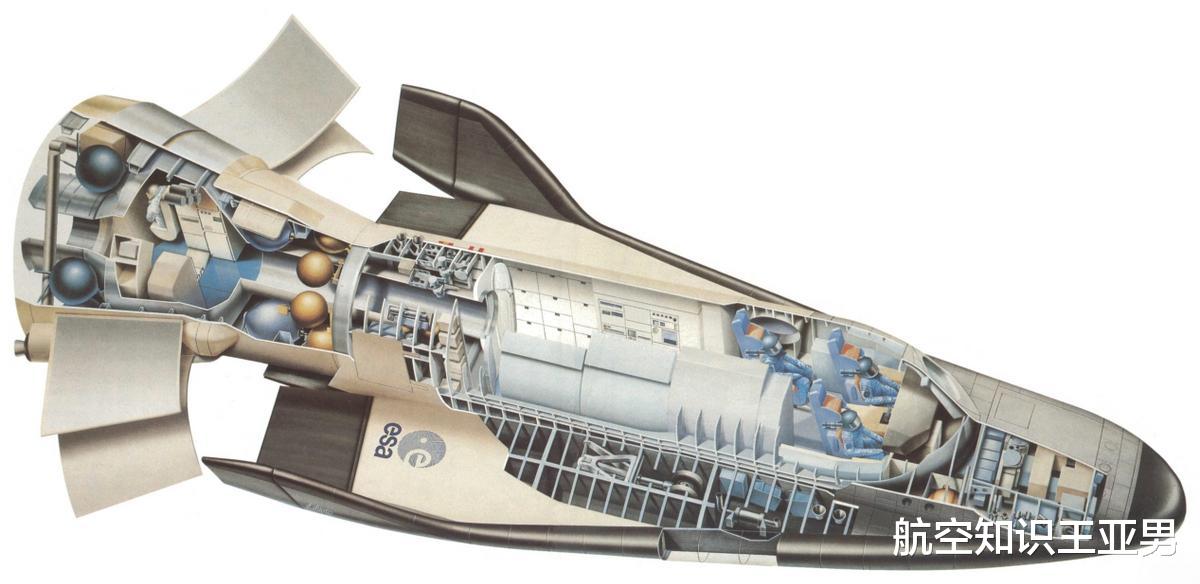

(航展上的赫尔墨斯航天飞机,可以看到欧洲多国联合的国旗标志)

从76年开始预研到83年,其实法国已经做了很多基础工作,但也就是到这个时候,法国发现“赫尔墨斯”这样的航天飞机太复杂了,以法国一个国家的能力,无论从技术还是从经济上都难以为继。

于是法国就找到了欧洲航天局,希望欧洲能够把它所有国家的资源,联合起来搞这个项目。欧洲航天局当时也认为这样的计划很欧洲,而且利好欧洲独立发展载人航天,于是就决定把这个法国项目欧洲化。

这样就把这个项目上升到欧洲层面,对任务进行了重新的分工。好在法国已经搭了一个基本的架子,法国自己的工作份额占50%,其中像德国、意大利、荷兰、西班牙等国各自承担相应的份额和任务。

(法国国立航空工程大学陈列展出的赫尔墨斯模型,气动外形由达索公司负责)

看起来都很美,于是这个项目在1985年的时候,就作为一个欧洲项目开始推进。当时欧洲人认为这个结局应该是美好的,但进展了4年的时候,到了89年,就发现了很多问题。

第一个问题是,作为这个项目比较复杂的工程管理出了问题。很多国家由于他的能力跟任务不够匹配,特别是国家对于这个项目的跟进也不够紧密,导致很多重要技术严重地延后。测试任务是一拖再拖,另外在资金层面超支严重。

“赫尔墨斯”在研制过程中出现了一些波折,原来要载3人,后来膨胀到6人,结果由于86年挑战者号的失事,又调整计划,改变逃生方式。

(赫尔墨斯最终采用三人乘组设计)

最早的“赫尔墨斯”是整体成员舱弹射逃生,后来觉得这个方案不够可靠,就改成了弹射座椅,从载6人改回载3人,有效载荷从4吨又缩水到3吨。像当年美国航天飞机那样的可开合的大舱门取消了,包括资源舱也变成了一个可抛弃的,不再重复使用的设计。

总之方案做了很多调整,这样一调整,时间拖了,经费超支严重。法国的科学院素来觉得自己的效率挺高,于是在这种困难时候就发表了一些言论,表明欧洲的参与“赫尔墨斯”项目的很多国家,比较无能,导致项目如此艰难。

此言一出,那是激起了无数的涟漪,甚至是惊涛骇浪。这句话,一下子就引发了欧洲内部的很多琐碎的不和睦的基调。其他参与国就认为,法国是想借这个言论,

来当这个“赫尔墨斯”项目的绝对老大,坚决反对法国在这个项目中拥有绝对主导权。

(设想中,赫尔墨斯小型航天飞机使用阿丽亚娜5火箭垂直发射升空)

这个矛盾起来了,但是这个纷争还不是最主要的,89年还出了很多事。柏林墙倒了,德国一下子恢复到了统一的局面,那统一之后的德国千头万绪,经济资源的重新分配简直是焦头烂额,所以德国就没有那么多的精力来顾及“赫尔墨斯”,而德国是一个重要的欧洲国家。

又过两年,苏联解体,原来强悍的苏联,现在变成了以俄罗斯为主导的很多国家的联盟。

俄罗斯此时的航天也是步履维艰,提出航天资源可以向一些国家,包括西方国家开放合作,于是欧洲原来发展独立的载人航天的这个理想,就被动摇了。

欧洲人开始琢磨,既然我们的“赫尔墨斯”项目进行得如此艰难,俄罗斯有这么好的架构,能不能跟俄罗斯合作,那不是省钱省力吗?于是转向了俄罗斯。

(赫尔墨斯还设想过对接苏联/俄罗斯的和平号空间站)

此时的“赫尔墨斯”就被延误下来了,要知道当时的设计,“赫尔墨斯”是一个19米长,发射重量21吨,比当年美国的X20还要大一号的航天飞机,按理说是很有前途。

在欧洲人的设想中,“赫尔墨斯”是要配合欧洲的“哥伦布”空间站,进行搭班子工作。欧洲人不仅有自己的航天飞机理想,还准备建设自己的空间站,而“赫尔墨斯”和“哥伦布”将是一对搭档。

此时欧洲转向俄罗斯合作,俄罗斯合作的意愿很强烈,但是一合作。欧洲人发现有问题。俄罗斯是有合作意愿,但是俄罗斯钱包里没钱,俄罗斯拿不出钱来开发新一代的载人飞船在内的任何新项目。

欧洲人合作的意愿再强,也不可能独立扛下整个的经济包袱,那和俄罗斯的合作就算是半途而废,指望不上。更麻烦的是,跟俄罗斯的合作,导致了欧洲航天局把重点转向了传统飞船,没有再关注“赫尔墨斯”。

(赫尔墨斯小型航天飞机和哥伦布空间站对接示意图)

此时另外一个国家也在积极活动。谁呢?美国。

美国正在准备建设新一代的空间站,当时叫作“自由”号,但美国觉得,这个资源咱们不能一家背,必须让国际社会背。

美国就在撺掇组建国际空间站的这样一个合作组织,美国活动了日本,俄罗斯也活动了欧洲,而且美国提出的概念就是说,如果你们加入我这个计划,那么载人航天的基础设备我们都有。

美国有航天飞机,俄罗斯有载人飞船,这些个你们都不用搞,直接就可以用。所以欧洲人动心了,最后欧洲、俄罗斯,都加入了国际空间站计划中去。

欧洲原本“哥伦布”空间站缩水成了一个舱,挂在了国际空间站上,就是“哥伦布”舱,而俄罗斯当年的“和平2号”,这样一个辉煌的空间站概念也被并入了国际空间站。美国的“自由”号空间站直接就放大成了国际空间站

(国际空间站中的哥伦布舱)

美国人的算盘打赢了,欧洲人确实是有了载人航天工具,可以搭载俄罗斯的联盟飞船,也可以使用美国的航天飞机。到了1992年这个时间点上,欧洲的“赫尔墨斯”

实际上已经是无疾而终,但是“赫尔墨斯”欧洲人是做了不少工作花了不少钱,引发了很多矛盾。

今天再来看“赫尔墨斯”,可能是历史上缩水版的航天飞机中,体量最大,也是功能比较完善的型号。一旦完成,它可以完成欧洲框架内,很多计划中的载人航天任务可以给欧洲开辟一条独立自主的,发展载人航天和深空探测的任务的新路,但是欧洲人没有走下去。

欧洲这样一个群体并不是铁板一块,每个国家的政治经济资源都不同,而且每个国家对于外界环境变化时的反应机制也完全不同。换句话说,对于一个既有项目的定力也不一样。

(赫尔墨斯的失败,连带着欧洲的空间站、独立航天体系乃至载人航天能力一起崩塌了)

今天回过头去看,航天飞机与欧洲是越来越远了,欧洲载人航天的能力,甚至到了运载火箭的能力也正在跟世界的顶级水平越拉越远。

其实欧洲正处在一个非常尴尬的局面,而回过头去看“赫尔墨斯”这个曾经破碎的梦想,我们可能会说,如果欧洲当时能够再团结一点,意志再坚定一点,那一切可能会有很大的不同。

遗憾的是,历史没有如果,对于一个既定的攻城方向,只有坚定不移地克服一切困难走下去,才能获得必要的收益。

历史总是给我们更多的教训,有的时候成功是经验,失败是教训而反观教训可能会让我们获得更多。