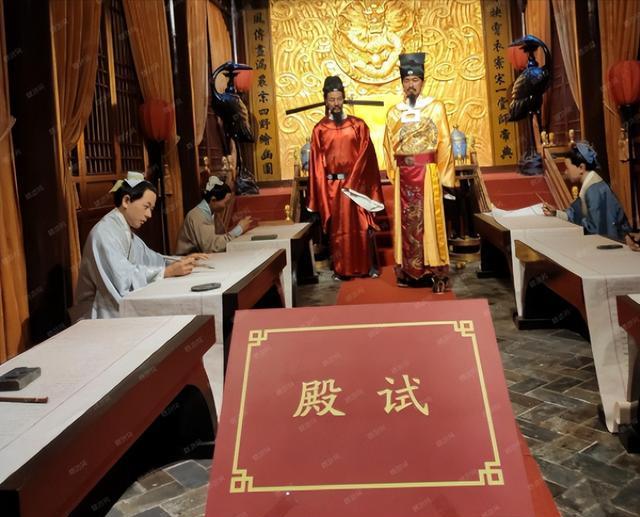

洪武四年那会儿,大明王朝搞科举考试,你猜怎么着?殿试的题目竟然跟三堆稻子扯上了关系。

这事儿明摆着,题目是由太祖朱元璋想的。刘伯温一看,心里咯噔一下:“这下可惨了,得有人倒霉了!”

刘伯温咋就这么肯定呢?说到科举考试的关键部分,朱元璋咋就想出这么个特别的题目?

【三筐不一样的稻谷】

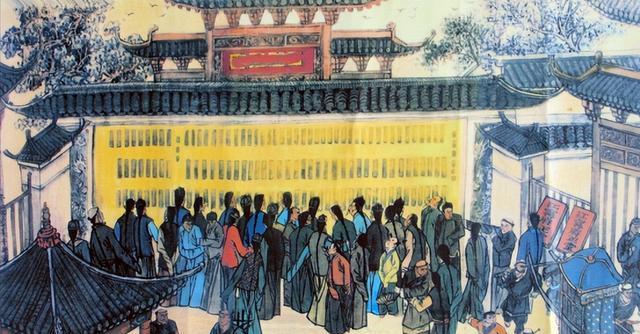

苦读十年书,大多数人就是盼着能通过科举考上个官儿,这样以后的日子也就有了指望。

在古代,要是想当官,走科举这条路算是最公正又管用的办法了。想要出人头地,参加科举考试真的是个挺不错的选择,既公平又高效。

但在元朝快结束的时候,由于到处打仗,科举考试已经停了好几年了。

朱元璋打下明朝的江山后,头等大事就是得赶紧找一堆人来当官。

通常呢,当一个新王朝取代了旧王朝,新统治者往往会接着用那些旧朝的官员,这也是实属无奈之举。说白了,新王朝上台,还是会留着那些老官员继续干活,这也是没办法的办法。一般来讲,新王朝接替旧王朝,那些旧官员大多还是会被留下来继续任职,这也是自然而然的事儿。

要是不继续用那些老王朝的官员,很快好多关键的位子就得空着没人干了。

用上前朝的老官员呢,确实能暂时救救急,不过新皇上心里肯定琢磨着,要亲自挑一批新人来当官。

一个朝代垮了,主要是因为上面的君王昏庸,下面的官员也跟着学坏。这样的烂官可不能一直留着,要不然,咱们很可能就会走上老路,跟那个灭亡的朝代一样。

朱元璋心里明白,要是想挑些新官员来用,科举考试那真是个挺好的办法。

等国内大局慢慢稳定下来,学子们心心念念的科举考试,终于盼到了头,如期举行。

朱元璋对这次考试特别上心,尤其是最后的殿试环节,他琢磨着要给考生们来点新鲜的。

通常呢,殿试这事儿都是由皇上自个儿来出题。

以前那些封建皇帝,他们出题考试,一般都是考文化知识。虽然偶尔也会出些偏门的题目,但那种情况真的很少见。

知道朱元璋的人,都清楚他是个不走寻常路的皇帝。

殿试那天,考生们一踏进大殿,就看到朱元璋让人早早摆在那儿的三大筐稻谷,特别显眼。

那时候,好多考生一看那些稻谷,都以为得围着它们写诗作文啥的。结果,朱元璋还没开口提问题呢,这些考生们心里头就已经开始构思他们的作品了。

这次考试的题目,就连朱元璋身边的智囊刘伯温也摸不着头脑。他俩一到大殿,瞧见那三筐质量参差不齐的稻谷,刘伯温就直呼:“这下可糟糕了,要出大事!”这是咋回事呢?

这三堆稻谷啊,一堆是从军队的仓库里来的,另一堆来自太仓,还有一堆呢,是从扬州的粮食库里弄来的。

说起来,扬州那边产的稻谷品质可是顶呱呱的,最好的就是它了。可让人没想到的是,质量最差的竟然是军队里头的粮食。

由于朱元璋杀了不少大臣,大家便给他取了不少绰号,像什么凶狠的君王、人间阎罗之类的。

可你们是否琢磨过这么一件事,朱元璋为啥要干掉那些大臣呢?

要是说他无缘无故就滥杀大臣,那他那些外号还真没叫错,可事实并不是那样。

比如说这三堆稻谷吧,要是你当了皇帝,心里头会怎么想呢?

军队的作用不言而喻,它就像是一个国家的坚强后盾。只有当军队足够强大,国家才能站得稳、立得直。说实话,有了强大的军队,国家才有底气。

【百年难遇的考题】

比如说咱们国家的解放军,他们带着咱们挺直了腰杆,打那以后,谁也不敢再小瞧咱们了。

可明朝有些当官的明显不明白这回事,军队吃的粮食,要么发霉,要么干瘪得要命。那一大筐稻谷,瞅来瞅去,一粒好的都瞧不见。

要是真这样,士兵们心里会咋琢磨呢?他们还会不会心甘情愿地为国家拼命,不顾一切上战场呢?

连肚子都饿得咕咕叫,哪还有力气去谈为国家英勇献身呢?

别总提啥要有啥样的精神,那些士兵啊,其实就是社会上最普通的老百姓。对他们来讲,很多时候,精神都是得靠物质来支撑的。

要是你当上了皇帝,瞅见士兵们吃得那么寒碜,你还能淡定地坐那儿吗?

这次殿试搞完后,太仓那些管事儿的官员都被罢了官,管军队粮食的大头头儿,更是直接被拖出去砍了头。

在朱元璋眼里,那些连军饷都敢中饱私囊的家伙,还留着他们有啥用呢?

要是咱们处在那个位子上,碰到这种事,估计也得把那管军队粮食的家伙给毙了,这家伙真是太气人了。

话说回来,老朱到底给那些考生们出了个啥样的题目呢?

说真的,这题目挺直接的,但对那些考生而言,简直就像突然挨了个响雷,震惊得不行。

殿试一开始,朱元璋便让考生们上前,说说对这些稻谷到底咋样。

这其实只是表层意思,朱元璋心里盘算着,想让考生们从稻谷的品质上,琢磨出更深层的东西来。

题目一亮相,考生们就七嘴八舌地给出了各自的回答。

哎,真是啥样的回答都有,千奇百怪。最惹朱元璋生气的,就是有些考生竟然说,这些稻谷全都一个样,没啥差别。

朱元璋听到那考生的话,气得差点就要把他拉出去砍了。但凡是个识趣的人,也不可能讲出这种话来,真是让人无语。

从这事儿能看出来,那时候的读书人可能真是读书读得太入迷了,光知道啃书本,别的事儿一问起来,啥都不知道。

有的人讲着讲着就偏了题,比如聊着聊着就扯到扬州有多棒了。

瞧着这些考生们的答复,朱元璋心里头那个火啊,直往上冒,恨不得立马就把这场殿试给叫停了。他瞅着那些答案,心里头别提多生气了,真的想立刻终止这场考试。

不过这是头一遭,朱元璋也不想做得太过火,心里还琢磨着,说不定真有那么一两个考生能懂他的意思呢。

可遗憾的是,等考试全部结束,朱元璋却没找到一个让他满意的考生。

哎,要是说有一两个不明白的还情有可原,但竟然全都不行,这让朱元璋挺纳闷,他便派刘伯温去探个究竟,看看这到底是怎么回事。

查了查,发现来考科举的大部分都是南方的孩子,北方的学子那是真的少啊。

到了殿试这一关,北边的考生数量就少得可怜了,这背后跟地方有啥关联呢?

一查发现,参加皇帝最后面试的那些考生,大多数都是南方那些有钱有势的大户人家出来的。说白了,就是既有钱又有人脉。

这种人啊,从小就过得挺滋润,吃喝不愁,啥都不用自己动手。衣服有人给穿,饭也有人送到嘴边。打从他们来到这个世界开始,就没啥烦心事,过得那叫一个自在逍遥。

等他们长大了,最重要的就是专心读书,争取考中举人,别的事儿就不用他们多费心了。

【朱元璋的答案】

说起来,他们那时候的教学方法跟咱们现在其实挺像的。

有些小孩啊,平时除了去学校上课,就是奔波在各种兴趣班或者辅导班里头,一年到头,几乎没有啥空闲时间可以休息放松。

尽管他们最终成绩挺棒,可有时候还是觉得他们挺不容易的。

有些孩子都已经上了初中,可他们连田里的农作物、家里的鸡鸭这些活生生的东西都没亲眼见过。

可能很多人认为,只要书读得好,其他事情知不知道都不重要,但这想法其实不对。

读书学习确实很重要,但要是光顾着埋头苦读,成了啥都不知道的书呆子,那他的将来可就悬了。只知道啃书本,不懂得变通,不了解外面的世界,这样的未来其实挺让人担忧的。

那些参加殿试的南方书生啊,好多人对地里的庄稼都没啥概念,要说起农耕那些事儿,更是一脸懵,啥都不知道。

另外,这事儿还扯到另一个事儿上了。

这些考生里头,不少都出身南方的显赫世家,就连监考官队伍里,也有好几位是这样的背景。

因此,不少考生即便学问不算高深,但只要有关系,还是能混进殿试,这对其他努力备考的考生来说,真是太不公平了。

为啥北方的考生人数会这么少呢?

这事儿吧,原因挺多的,但最关键的是受到了之前元朝那会儿的影响。

这些考生都没达标,那咱得琢磨琢磨,朱元璋心里头的正确答案到底是啥?

大家都知道,朱元璋这辈子最痛恨的就是贪官,这已经是深入他骨髓的东西了。为啥呢?还不是因为他小时候,爹娘和大哥都是被那些贪得无厌的官员给害得活活饿死。

据说,朱元璋一辈子处理了十多万的贪官,这数目可真让人咋舌。

朱元璋当皇帝那会儿,谁要是敢贪60两银子,那就别想了,直接就是掉脑袋的事儿。

说到官员贪污这事儿,朱元璋向来不含糊,就连他特别宠爱的驸马要是贪了,朱元璋也是该杀就杀,绝不手软。

朱元璋做了三十多年的皇帝,一直忙着收拾那些贪官。他放过狠话,说要把贪官都杀光,但说实话,这根本做不到。

朱元璋对贪官那是真狠,可奇怪的是,贪官却越杀越多。想想也是,明朝那会儿官员俸禄本就不高,你还不让人私下里想办法挣点小外快,这样一来,好多官员也是没办法,只能铤而走险去贪污了。

要是他们不那么贪心,可能日子都过不下去呢。

那会儿这也算是社会上的一种矛盾吧,说实话,贪污这种行为肯定是不对的。

因此,朱元璋最想做的就是找些正直不贪、真心为老百姓考虑的好官来用。

对于那些南方的考生们来说,他们不能光从稻谷的好坏上看出背后的深层意思。说白了,就是要当一个好官,努力让大伙儿都能吃上像扬州那样的好米。

朱元璋觉得,那些不考虑老百姓利益的官员,根本算不上好官,就连皇帝也不例外。他觉得,好官得心里装着百姓,皇帝也得这样。要是哪个官员或者皇帝,不关心老百姓的死活,那肯定是不行的。在他看来,真正的领导者,都得把老百姓的利益放在第一位。

朱元璋这主意确实挺靠谱。自打他当了皇上,对老百姓的好那是明摆着的。就拿他搞的养老办法来说吧,里头有一条规定,各地的县官得隔三差五地带着粮食、衣物去看望当地的老人。

洪武大帝虽说有时狠了点儿,但他对老百姓是真的好,这点没得挑。你看他杀了十多万的贪官,这就是铁证如山啊。

毛主席曾讲过,咱们别把洪武大帝描述得太糟糕了。

朱元璋这人,有功也有过,但咱们得多瞅瞅他带来的好处!他那些积极的方面,才是值得咱们的点!