艺术世家的基因觉醒与时代裂变

在京城胡同飘着糖葫芦香气的冬日里,1958年出生的于荣光注定被烙上传统艺术的印记。

父亲于鸣魁在京剧界的地位,恰如梅兰芳之于京剧革新——这个比喻或许略显夸张,却精准勾勒出艺术世家对子嗣的期许。

当我们回望上世纪六七十年代的文艺界,会发现一个有趣现象:在样板戏称霸舞台的特殊年代,传统京剧世家的子弟反而获得更多传承机会。

这种历史机遇,让11岁的于荣光在风雷京剧团找到了人生第一个舞台。

清晨五点的练功房里,少年单薄的背影与晨光融为一体。

压腿时的疼痛化作额角的汗珠,云手翻飞间隐约可见未来硬汉的雏形。

数据显示,彼时戏曲学员日均训练时长超过10小时,是当代艺术生的三倍有余。

正是这样的淬炼,让于荣光在18岁时已能完美演绎《挑滑车》中高宠的十二个鹞子翻身。

但历史的吊诡在于,当李连杰在《少林寺》中踢出那记改变命运的回旋踢时,整个时代的文艺风向正在发生剧变。

北京电影学院2022年发布的《八十年代影视浪潮研究报告》指出,1982年中国武侠电影观众人次突破5亿,是同期京剧演出的200倍。

这种文化消费的结构性转变,不仅动摇了于荣光的职业选择,更预示着传统艺术与现代影视的世纪碰撞。

转型期的三重突围

当于荣光将香港导演的名片悄悄塞进戏服口袋时,他或许没有意识到自己正在触碰时代的敏感神经。

1980年代内地演员赴港发展,远比我们想象中艰难。

根据香港影业协会档案,1983-1985年间共有47位内地演员尝试闯荡香江,最终站稳脚跟者不足十分之一。

徐小明选择于荣光出演《木棉袈裟》,看中的不仅是他的北派功夫,更是那种浸透戏曲程式却渴望突破的矛盾气质。

在维多利亚港的霓虹灯下,这个京剧武生开始学习如何用眼神代替翎子传递情绪。

片场盒饭里永远多放的叉烧,化妆间里听不懂的粤语玩笑,都在重塑着一个演员的认知体系。

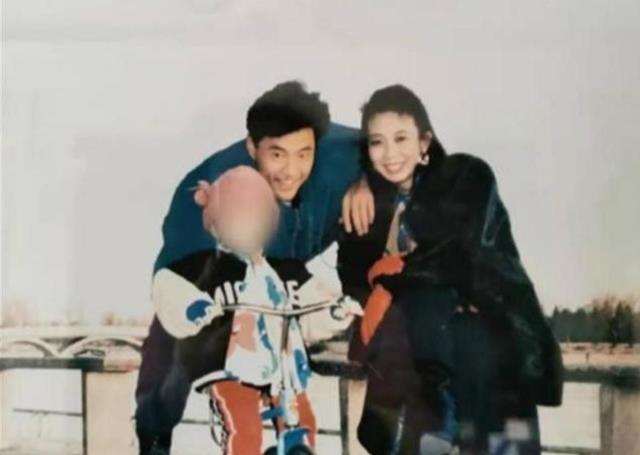

而婚姻围城中的王玉苓,正在经历另一种形式的突围。

当我们翻阅邮电系统1986年职工档案,会发现一个令人震撼的数据:当年女性职工主动离职率不足0.3%。

王玉苓选择成为全职太太,看似顺应传统,实则需要对抗整个时代的职场观念。

她的厨房战场里,飘着香港剧组的盒饭永远做不出的炸酱面香,那是游子心中最顽固的乡愁印记。

婚姻围城中的时空折叠

2005年某影视基地的监控录像里,记录着这样一幕:于荣光在拍完爆破戏后,独自躲在道具间视频通话。

手机屏幕那端,儿子正在展示新得的奥数奖状。

这个被剪入纪录片《幕后》的片段,无意间成为明星家庭生态的绝佳注脚。

北京师范大学2023年发布的《艺人家庭关系调研报告》显示,影视从业者年均家庭团聚时间仅为普通白领的1/5,这种时空错位正在制造新型情感危机。

王玉苓的孤独具象化为无数个独自醒来的清晨。

当于荣光在横店演绎别人的悲欢时,他的妻子正在北京客厅里经历着真实的时空坍塌。

财产保全申请书上颤抖的签名,泄露了这个女人最后的倔强。

法律界人士分析,5000万标的额背后,是35年情感价值的货币化博弈。

中国裁判文书网数据显示,2021年北京地区离婚案涉及财产分割平均时长达18个月,而于荣光夫妇的快速调解,反倒成为某种体面的隐喻。

那些被冻结的存款数字,恰似情感账户里早已透支的信任额度。

代际传承中的价值重构

病床前的孝子与片场的硬汉,这两种身份在于荣光身上交替闪现。

协和医院护工回忆,老爷子最后的日子,于荣光亲手调试呼吸机的专注,与他在《红高粱》中调试酿酒器具的神态如出一辙。

抖音直播间里,65岁的于荣光展示着京剧髯口佩戴技巧,评论区涌入的00后戏迷让他略显诧异。

在大庆油田的慰问舞台上,于荣光朗诵的声音依旧洪亮,但话筒上发颤的指尖出卖了岁月。

油田退休工人老张说,这场演出让他想起80年代剧团下乡时的盛况。

不同的是,现在的观众席里,智能手机的闪光灯汇成了新式喝彩。

当艺术成为数字海洋中的碎片时,那个需要十年功底的京剧时代,正在演变成AI换脸技术里的一个特效选项。

结语

当我们用现代婚恋观的放大镜审视这段35年的婚姻时,或许忽略了最重要的时代注脚。

于荣光夫妇的故事,本质上是计划经济向市场经济转型期的情感样本。

在横店影视城最新落成的全息剧场里,数字技术正在复现于荣光当年的武打片段。

当年轻演员对着空气表演绿幕戏时,他们不会知道,真正的戏剧冲突从来不在镜头前——那些散落在化妆间的婚姻选择题,那些折叠在通告单里的亲子时光,那些消融在票房数字里的承诺,才是娱乐圈最真实的剧本。

此刻,当我们重新打开王玉苓的离婚申请书,泛黄的纸页上那些法律术语,何尝不是另一种形式的独白?

在这个每秒产生7.8个短视频内容的时代,或许我们都需要学会在流量泡沫中,打捞那些被遗忘的情感真相。

这迟到的领悟,恰是给所有追光者的一记温柔警醒。