文|近史演绎编辑|近史演绎

文|近史演绎编辑|近史演绎由于沉淀硬化,高分散的纳米级铜沉淀物通常有助于实现极高的强度,而通常会导致铁素体钢的韧性下降。因此,了解Cu沉淀物的形成行为非常重要。利用高分辨率透射电子显微镜(TEM)研究了在高强度低合金(HSLA)钢中热形成的Cu析出物的结构。

Cu沉淀物通常由固溶体和马氏体板条边界和位错等晶体学缺陷形成。相同老化条件下的Cu析出物具有BCC、9R和FCC等多种结构,结构演变与实际尺寸相关性不大。观察到单个Cu沉淀物中存在不同的结构,这反映了局部发生的结构转变以松弛应变能。与添加镍或锰的二元或三元Fe-Cu合金相比,钢中的倍增添加可能使Cu沉淀更加复杂。本研究为含铜合金钢的合金设计提供了建设性建议。

纳米级铜析出物通常赋予合金钢极高的强度,但同时导致冲击韧性下降,尤其是在低温下。在组成、结构和形貌的共同发展方面,对α-Fe基质中Cu沉淀的性质进行了全面研究。已经确定Cu沉淀物含有显著浓度的Fe,并且在初始成核阶段也富含Ni和Mn。

随着沉淀反应的进行,Fe原子逐渐被排出到基质中,Ni和Mn倾向于在沉淀物/α-Fe边界上偏析。同时,Cu沉淀物的结构随着复杂的BCC→9R→3R→FCC序列而演变,并且BCC Cu沉淀物被认为起源于B2有序结构域的生长,如Wen等人报道的那样。随着组成和结构的演变,Cu沉淀物的形态一般由球形变为椭圆形,再呈棒状。Cu析出过程中的变换共同发生,以降低Cu析出物的相关相干应变能、界面能和固有能。

α-Fe中Cu沉淀物的结构演变极其复杂。已知Cu原子最初经历相干沉淀,在BCC α-Fe中形成B2或BCC结构,然后通过反复剪切,亚稳结构转变为内部孪晶马氏体9R结构(紧密堆积平面的堆叠序列为ABC/BCA/CAB/A){110}。

α铁具有方向关系的平面 (011)α铁 (11-4)9R, α铁9R , 9R结构的以下可能变化,包括通过变异间(双胞胎)边界的迁移对典型孪生变体的孪生,闭包(009)的旋转9R基底平面更靠近{110}对齐α铁,并消除(009)上的常规堆垛故障9R基底平面,可以产生更稳定的3R结构,具有非立方严重扭曲的FCC结构。

随着随后3R结构的扩散增长和由此产生的晶格松弛以最小化总自由能,最终按照Kurdjumov-Sachs取向形成预期的FCC结构。9R,3R和FCC结构都可能是孪生或未孪生的结构,因为未孪生的9R和孪生的3R或FCC结构都由Feng 和Heo等人报道。

此外,发生结构转变的Cu析出物的临界尺寸也似乎不同。铜析出物结构演变的复杂性通常归因于所研究的模型或多组分钢的初始成分和/或实际热处理(回火或时效强度)的差异。变形(应力或应变)和辐照也被证明可以有效地诱导或加速BCC到9R的转变。此外,计算建模还用于了解Fe-Cu-X(X表示Mn和/或Ni等)体系中的结构和成分演变,并表明Cu沉淀物的结构受合金元素的影响很大。

因此,Cu析出物的结构发展极其复杂,需要在更延伸的铁素体钢上进行实验研究。本工作旨在利用高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)为热时效多组分钢中Cu析出物的结构演变提供更多信息。

实验钢来自中国沙钢IRIS,成分为0.04 C,0.24 Si,0.84 Mn,1.15 Cu,1.94 Ni,0.51 Mo,0.50 Cr,0.043 Nb,0.009 Ti,0.03 Al,0.004 N,0.007 P和0.004 S(重量%)。将钢在19 °C下固溶处理900 min,然后进行水淬,并在30 °C下热时效500 h,此时大多数Cu沉淀物处于超时效状态。

在JEOL 16F上进行2010 kV的HRTEM观测。尽管已经发现特征性的200R“人字形”条纹图案只能在光束方向与<9非常平行的情况下才能很好地成像>α铁方向,本文中的大多数显微照片都是沿着α铁方向,以给出Cu沉淀物的不同外观。通过将样品切片机械研磨至80 μm厚并在90%酒精和10%高氯酸的混合物中在30 V下-50 °C进行双喷嘴电解抛光来制备薄箔试样。

图1a示出了沿α铁样品在500°C下老化16小时的方向。几种纳米级铜沉淀物可以通过晶格畸变产生的应变场对比度(用圆圈标记的黑色域)和原子柱大多排列不整齐的有点弱的条纹对比度(用箭头标记)来识别。

这些沉淀物与线性位错有关,因为它们通常分布在弧形曲线(用虚线突出显示)中,这与类似钢中铜析出物的APT观察一致。对图1a虚线方块中嵌入α-Fe中的两种代表性Cu沉淀物(分别标记为A和B)进行的快速傅里叶变换(FFT)表明,来自沉淀物的衍射点与来自α-Fe基质的衍射点完全重叠,,这表明相同的BCC结构以及Cu沉淀物和α-Fe基质的绝对相干性。

沿g=[020]的微弱点(用箭头标记)α铁对沉淀物 B 中的异常边缘间距做出响应,如下文所述。然而,从FFT模式中没有发现Wen等人报道的B12有序结构域形成的证据,尽管这里的图像也是沿着α铁方向和所使用的钢同样与多种元素合金化。

在BCC Cu和B2-NiAl沉淀强化铁素体钢中,Kapoor等人发现,只有当B2-NiAl沉淀物在2°C下老化至少4小时后,B28有序衍射的平均半径为1.47±550.10nm(通过APT分析获得)时才变得明显。B2有序衍射似乎太弱,无法使用HRTEM检测纳米级特征,因为HRTEM的成像机制和工作条件(例如使用的电压)也与HAADF-STEM不同。

图1b的相应逆快速傅里叶变换(IFFT)显示了Cu沉淀物的更明显的原子结构,如图1c所示。在沉淀物A中,“黑色”应变对比可能与成分波动有关,因为纳米级bcc Cu沉淀物被认为含有高浓度的Fe,Ni和Mn。

对相对简单的Fe-Cu或Fe-Cu-Ni模型合金的其他研究表明,具有与α-Fe相同的结构和晶格参数的bcc Cu沉淀物不容易使用HRTEM的相衬方法成像。因此,通过应变对比度粗略区分沉淀物/基质界面,并且发现沉淀物A的直径约为6nm(长轴和短轴值的平均值)。

在沉淀物B中,沿出现不规则条纹(用箭头标记)α铁方向,对应于g之间的弱衍射点000和 g020斑点,表现出沉淀物中的扭曲晶格和由此产生的“黑色”应变对比,如图1c所示。Cu的各向异性原子在给定的α-Fe晶格平面上偏析的一种可能性可以解释沉淀物的异常原子结构,这与Xu在具有增强Cu含量的热老化反应堆压力容器(RPV)模型钢中的观察结果一致。

Cu偏析无疑会引起α-Fe的显着晶格失配,这反过来又阻碍了连续晶格平面上发生的偏析,因此Cu原子倾向于周期性地取代Fe原子。这里的铜偏析似乎相当不规则,其周期性通常具有 2\u5 列间距。然而,正如Xu等人所观察到的,分离的Cu原子可以每三组有规律地排列α铁平面和周期间距测量为0.6nm,与9R结构的人字形条纹间距一致。

目前纳米级Cu沉淀物中的异常原子排列似乎代表了较早的成核阶段。另外,需要注意的是,α铁入射方向也可能导致HRTEM中Cu沉淀物的外观不同。在Cu沉淀之前α-Fe的某些晶格平面上的Cu偏析类似于某些Al合金中GP区的形成,两者都具有能量优势。总体而言,随着Cu沉淀的进行,Cu原子的定期偏析会周期性地发生,从而导致BCC结构(例如沉淀A)的发展,并进一步形成9R结构的Cu沉淀。

图2a显示了HRTEM显微照片,图2b显示了相应的快速傅里叶变换图案,并附有沿α铁样品在500°C下老化16小时的方向。具有明显“黑色”应变对比的直线区域,其中原子排列严重错误,晶格明显扭曲,表明马氏体板条边界(LB)的出现,该边界将整个铁素体基体分成α-Fe我和α铁第二晶体。

两个α-Fe晶体的角度偏差测量约为7o,这也与低角度马氏体LBs一致。两个相邻的铜沉淀物在LB处表现出明显的由晶格重叠产生的莫尔条纹,这也带来了靠近g的额外衍射点α铁斑点,如图2b所示。条纹几乎与平行α-铁和[020]α-铁二分别。

摩尔纹条纹的强度与入射方向有关,如下所述,这使得Cu沉淀物的精细结构难以直接成像以进行进一步分析。与位错上形成的沉淀物相比,与LB形成的Cu沉淀物通常具有相对较大的尺寸(Cu第二),这可能是由于相关溶质沿LB的扩散速度比位错更快。

Cu沉淀物被认为具有可能的9R结构,因为它们列在9R结构的尺寸范围内,但不能很好地建立。然而,具有9R结构的Cu沉淀物在α-Fe中很容易识别我仅包含两个双胞胎相关变体片段。未观察到特征性人字形条纹图案,即相邻双节中每三个紧密堆积的平面没有堆叠断层,但条纹变得明显,其角度约为143o的 (-1-14)9R镜像边界平行于α-铁,似乎没有必要在9R结构中形成SF,因为9R Cu与a基体之间的应变能可以通过形成来充分降低9R。

原子柱不容易通过应变场和摩尔纹条纹对比的干涉来区分。铜具有严重扭曲的未缠绕的9R结构。以前在Fe-9Si-3Cu合金的老化过程中发现了完美的未缠绕17R结构,但这种不规则的Cu沉淀以前没有报道过SF的晶格明显扭曲。

沉淀物的扭曲结构可归因于Ni和Mn在其生长和粗化过程中α-Fe与沉淀物之间的复杂成分波动和分配。此外,在形成9R沉淀物时,失真似乎是必要的。在BCC到9R变换过程中,为了满足不变平面条件,不可避免地会产生随机SF。铜第二是非球形9R沉淀物,包含没有孪生(变型)镜像平面的单个变体。

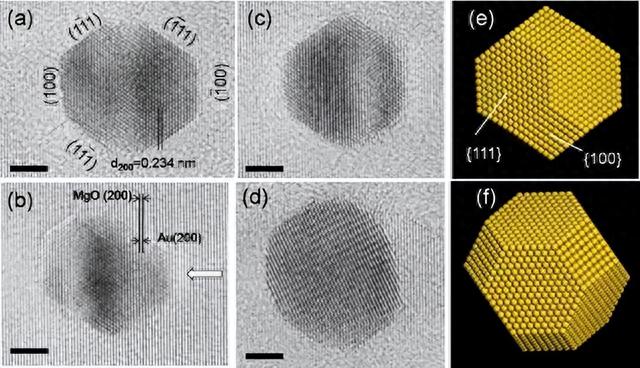

图4显示了对尺寸相对较大的选定Cu沉淀物的HRTEM分析。图4中的沉淀物沿一[111]α铁方向具有FCC结构,如图4b中图4a的FFT图像所示。仔细观察衍射图谱,发现存在由蓝色方块标记的微弱额外斑点,这被认为与FCC结构中的断层相对应。

图4c中的IFFT图像显示了图4a中白色方块中的区域的IFFT图像显示了与基质相邻的沉淀物的精细结构。用不规则晶格观察到明显的断层,如蓝线标记。图4d中的EDS分析显示沉淀物中存在额外的Ni和Mn以及碳化物形成元素Mo和Nb,即使在后期粗化阶段也可能响应断层的形成。似乎这些杂原子的主动扩散通过在FCC结构形成过程中形成断层来促进应变能的松弛。因此,多组分钢中铜析出物的结构演变似乎比仅添加Ni或Mn的二元或三元Fe-Cu合金更复杂。

利用高分辨率透射电子显微镜对在500 °C等温时效的高强度低合金钢中析出Cu进行表征。从这项研究中得出以下结论。Cu在晶体缺陷(例如位错和马氏体LBs)处优先析出成核。虽然在相同的老化条件下成像,但Cu沉淀物具有BCC,9R和FCC的多种结构,并且在宽尺寸区域中变化。然而,结构演变与实际尺寸没有太大相关性。单个Cu析出物中可以存在不同结构的存在,反映了局部发生的结构转变,以松弛应变能。与仅添加Ni或Mn的二元或三元Fe-Cu合金相比,复杂的Cu沉淀归因于多组分钢中的倍增添加。