【传国玉玺】

失联时期:五代十国后唐年间(大约公元936年)在那五代十国纷乱的后唐时期,有个具体时间点,大约是公元936年前后,发生了某起人物失联的事件。这一时间点,标志着一段过往故事的开端,虽无详细记载失联者的身份与缘由,但确有其事,发生在历史的脉络之中。后唐,作为五代中的一个朝代,其历史背景复杂多变,而在这约公元936年的时光里,某人的消失,悄然成为了那个时代微不足道却又真实存在的一笔。

传国玉玺的起源与一块名为和氏璧的珍贵玉石紧密相关。战国时期,楚国人卞和呈上此玉,历经磨难甚至失去双脚,最终得到验证。秦始皇统一六国后,他命令李斯在和氏璧上刻下“受命于天,既寿永昌”八个字,并确定其为皇权的标志。这枚玉玺历经多个朝代更迭,流传了上千年。到了唐末时期,后晋的石敬瑭勾结契丹军队攻打洛阳。后唐末帝李从珂在绝望中,怀抱玉玺在玄武楼自焚,从此玉玺下落不明。尽管后世偶尔有自称“传国玉玺”的玉器出现,但大多是仿制品,真正的玉玺成为了历史上的未解之谜。

此玉玺整体洁白无瑕,其上雕有螭龙钮,五龙盘绕,眼神凌厉。印面之上,尚有朱红痕迹留存。李从珂自尽那晚,火光冲天,照亮夜空。至于玉玺,是在那熊熊大火中灰飞烟灭,还是被契丹人秘密取走?这一切,都成了未解之谜,无人能够确切知晓。

【随侯珠】

消失时期:秦朝末期(约公元前206年附近)在那个动荡不安的秦朝末期,具体时间约在公元前206年前后,发生了某起人员失踪的事件。此事虽未详尽记载于史册,但从零星的历史碎片中,我们仍能捕捉到这一模糊的时间线索。当时社会动荡,战乱频繁,这样的背景下,人员的失踪与流离失所成为了常态。尽管具体细节已难以考证,但这一事件被后世提及,作为那个混乱时代的一个缩影,反映了当时社会的动荡与不安。

“双宝相映”一词中的“宝”,指的是与和氏璧同样著名的随侯宝珠。相传随侯曾救助一条灵蛇,灵蛇为了报恩,便献上了一颗珠子。这颗珠子直径约为一寸,颜色纯白无瑕,夜晚时能发出光亮,足以照亮整个房间。秦朝统一六国后,随侯宝珠被收入咸阳宫的宝库,但遗憾的是,在秦末的战乱中,它失去了踪迹。司马迁的《史记》中提到秦始皇陵内“用水银模拟百川江河,上方描绘天文星象,下方展现地理布局”。基于这一记载,后世的人们推测随侯宝珠可能被用作“星辰”的象征,陪葬于皇陵地宫之中,与日月一样,永远闪耀光芒。

关于其构成材料,存在多种说法:萤石因其发光性能被普遍认为是可能的一种,然而自然界中的萤石并无纯白色品种。金刚石虽然在随州地区有矿藏发现,但因其硬度极高,难以加工成珠状。这颗“夜光珠”的真实材质,可能只有在秦始皇陵被发掘之时才能得以明确。

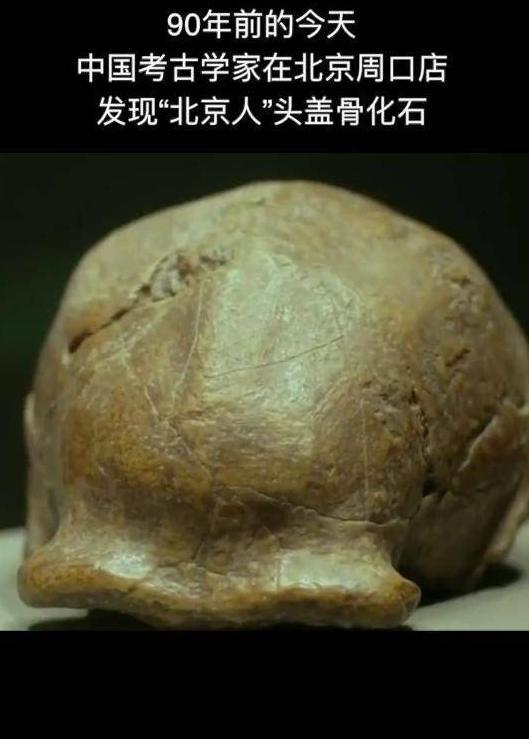

【北京人头盖骨】

失联时期:1941年太平洋战事之际

1929年,考古学者裴文中在周口店地区挖掘出一块历史可追溯至60万年前的头骨化石,这一发现极大补充了人类从猿类进化过程中的重要缺失环节。到了1941年,鉴于战乱局势,这块珍贵的化石被小心翼翼地安置于美国军队的专用木箱内,计划运往美国以保安全。然而,在途经秦皇岛时,这批货物不幸被日军拦截。自此以后,头骨化石的下落成为了一个未解之谜,有说法认为它可能沉入了渤海海底,也有猜测称它被日本皇室秘密收藏,甚至还有流传它被制作成了一种所谓的“骨药”。

化石被存放于一个标记有“绝密资料”的箱子内,然而却被日军误认为是寻常战利品而遗弃。这份承载着60万年历史痕迹的见证,竟在战争的荒谬中不知所踪。

【大禹九鼎】

失联时段:战国末至秦初之际

夏禹制造了九个大鼎,用以代表九州之地,鼎的表面刻有各地的山川与鬼神图案,被视为天命所在的神圣象征。周朝王室衰落之后,秦武王试图举起大鼎却不幸腿部骨折致死,随后九鼎被转移到了咸阳。司马迁提到秦昭襄王将九鼎迁至秦国,但《史记》中也记载周赧王去世后,九鼎才进入秦国,两者说法不一。有观点认为九鼎沉入了泗水之中,项羽曾尝试打捞但未成功;另一种说法是它们被熔化铸造成了秦始皇的十二个铜人,九鼎的真正下落被永远埋藏在了历史的长河中。

九鼎不仅仅是青铜铸造的器物,还是“中国”这一观念早期的表现形式。它们的消逝,标志着一个由天子掌控礼乐与征伐的时代的结束。

【《永乐大典》正本】

失联时期:明代嘉靖朝晚期(1562年之后)在明代嘉靖朝的一个时段,具体为1562年之后,发生了某起失联事件。这一时间点,标志着某个个体或群体与外界的联系突然中断,且后续未有任何音讯传回。嘉靖年间,社会背景复杂,历史事件繁多,而此失联事件,尽管具体细节已难以考证,但它作为历史长河中的一抹痕迹,仍被记录了下来。值得注意的是,1562年这一节点,不仅是失联事件的起始,也是嘉靖朝历史进程中的一个重要标志。尽管失联的具体原因、涉及人物及后续影响等信息已难以详尽追溯,但这一事件的存在,无疑为后人研究嘉靖朝历史提供了又一个值得探讨的视角。综上所述,明代嘉靖朝晚期,即在1562年之后,发生了某起影响深远的失联事件,它作为历史的一部分,虽细节模糊,但仍具有不可忽视的历史价值。

这部总计3.7亿文字的宏篇巨制,囊括了自先秦至明朝初期的八千多种典籍,被誉为“中国古代的百科全书式著作”。嘉靖皇帝下令制作副本后,将正本存放于皇史宬,然而令人不解的是,正本在明朝末年神秘失踪。有学者认为正本可能被用作永陵的陪葬品,也有人传说它被李自成烧毁,或者藏于墙壁之中,甚至流传到了朝鲜。现今存世的副本仅有400多卷,仅占原书的极小部分,不足4%,且分散在全球八个国家。

若《永乐大典》正本尚存人间,众多历史观念或将被重新诠释。诸如《旧五代史》的原稿、宋朝的《崇文总目》完整版本,以及唐朝的《元和姓纂》无缺本,可能正隐匿于某个尚未开启的古墓之内。

【《兰亭集序》真迹】

失踪时期:自唐太宗昭陵于公元649年封闭之后在公元649年,唐太宗的昭陵被封闭起来。自此之后,有关某些事物的失踪,便与这一时间点紧密相连。昭陵的封闭,标志着一个时代的落幕,也伴随着某些未解之谜的开始。这些失踪的事件,或许在历史的长河中逐渐被人遗忘,但它们确实在昭陵封闭的那一刻,留下了不可磨灭的印记。

《兰亭集序》是王羲之酒酣之际创作的书法作品,被李世民赞誉为“行书之巅”。相传,该作品被一同埋入了昭陵作为陪葬。然而,五代时期的温韬在盗掘昭陵时,并未发现其踪迹。另一种说法认为,《兰亭集序》可能被藏于武则天的乾陵之中。由于乾陵尚未被盗,该作品有可能依然保存在地宫内。尽管后世的摹本制作得相当精巧,但仍旧难以达到原作“宛如新月初升于天边”的那般韵味。

在真正的蚕茧纸上,书有324个字的作品,墨迹深浅不一,各具特色,其中20个“之”字各自独立,无一相同。若此作有朝一日重见天日,或许将对书法史带来根本性的变革。

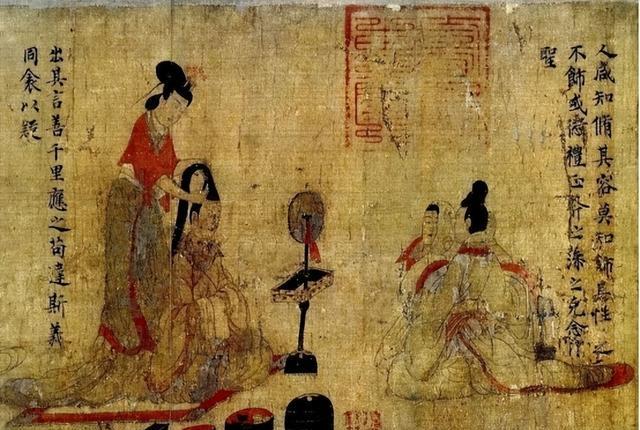

【顾恺之《女史箴图》唐代摹本】

保存现状:目前存放于英国大英博物馆

东晋时期画家顾恺之的真迹已不复存在,目前所见最早的人物绢画为唐代摹本,采用“春蚕吐丝描”技法描绘宫廷女官的神态。1900年,英军军官基勇松从颐和园中夺取了这幅画,随后以25英镑的价格出售给大英博物馆。遗憾的是,博物馆方面误将画卷切割成了三段,并采用了日式装裱,导致原作受损,颜料脱落。因此,现在这幅画只能在恒温环境中短暂展示。

在画卷描绘的“冯媛挡熊”场景中,冯婕妤衣裙飘扬,黑熊的皮毛细节毕现。题跋以楷书书写,墨汁已渗透进绢布,历经千年依然字迹鲜明。这件作品是十件国宝中唯一已知下落的留存者,却被置于海外展厅的橱窗内,仿佛成为了另一种形式的“文化囚禁”。

【慈禧夜明珠】

失联时期:1928年孙殿英盗掘清东陵事件之后

这枚尺寸如鸽蛋般的宝石,被切割成两半时显得透明且无光泽,但当它们合并时,便会散发出清澈的绿光,夜晚时,在百步距离内甚至能清晰分辨发丝。孙殿英在盗掘古墓后,为了逃避法律制裁,将这颗夜明珠作为贿赂送给了宋美龄。之后,这颗夜明珠被镶嵌在一双拖鞋上,随后又被转赠给了一位美国石油巨头。最终,它消失在了海外的私人藏品之中。

根据溥仪所著《我的前半生》的描述,那颗被称为夜明珠的宝石,原本是印度莫卧儿王朝的一顶金刚石帽饰,重量达到787.5克拉,估计价值相当于8.1亿两白银。而关于这颗宝石的最终去向,成为了民国时期权贵们贪婪欲望的一个典型例证。

【秦始皇十二金人】

消失时期:秦帝国终结之际(公元前206年起)

关于秦代如何铸造30米高的青铜雕像,根据《史记》的记载,“有十二座铜人,每座铜人坐姿高度达到三丈”。这暗示了可能使用的铸造方法是分段铸造并结合铆接技术。然而,由于缺少实际遗存的铜人作为直接证据,这一推测尚未得到确凿证实。

【九龙宝剑】

失联日期:1946年戴笠遭遇空难事件后

乾隆帝曾拥有一柄佩剑,剑体装饰有九条金制龙纹,剑鞘则镶嵌着红宝石与蓝宝石,极为华丽。孙殿英在盗掘古墓后,将此剑献给了戴笠。1946年,戴笠携带此剑乘坐飞机时遭遇空难,飞机坠毁。军统人员事后挖掘戴笠坟墓寻找宝剑,却只在棺材内发现了残骸,宝剑疑似在空难中被焚毁。另一种说法是,宝剑被马汉三私自藏匿,后来他将其上交,并存放于故宫。然而,在1949年迁往台湾的文物清单中,并未列出此剑,这使得宝剑的下落成为了一个未解之谜。

剑把上镌刻着“睚眦”,它是传说中龙所生的九个儿子中的一位凶猛之兽。这把剑曾历经孙殿英、戴笠、马汉三等人之手,但这些持有者最终都遭遇了不幸的命运。因此,在民间,人们把这把剑称为“克主之剑”。

这十样珍贵文物,有的代表着权威,有的记录着艺术成就,还有的探寻着历史源头。它们的遗失,导致中华文明的历史拼图不再完整。如今,《女史箴图》安静地躺在伦敦的展柜里,《永乐大典》的残页则在图书馆里被遗忘。此刻,我们比以往任何时候都深刻地意识到:国宝的回归,不仅仅是物品位置的移动,更是民族精神的寻回。或许在将来的某一天,随着秦始皇陵的开启、乾陵的发掘,以及深海探测技术的飞跃,这些遗失的宝物将重新展现在世人面前。因为,文明的火种,永远不会真正熄灭。