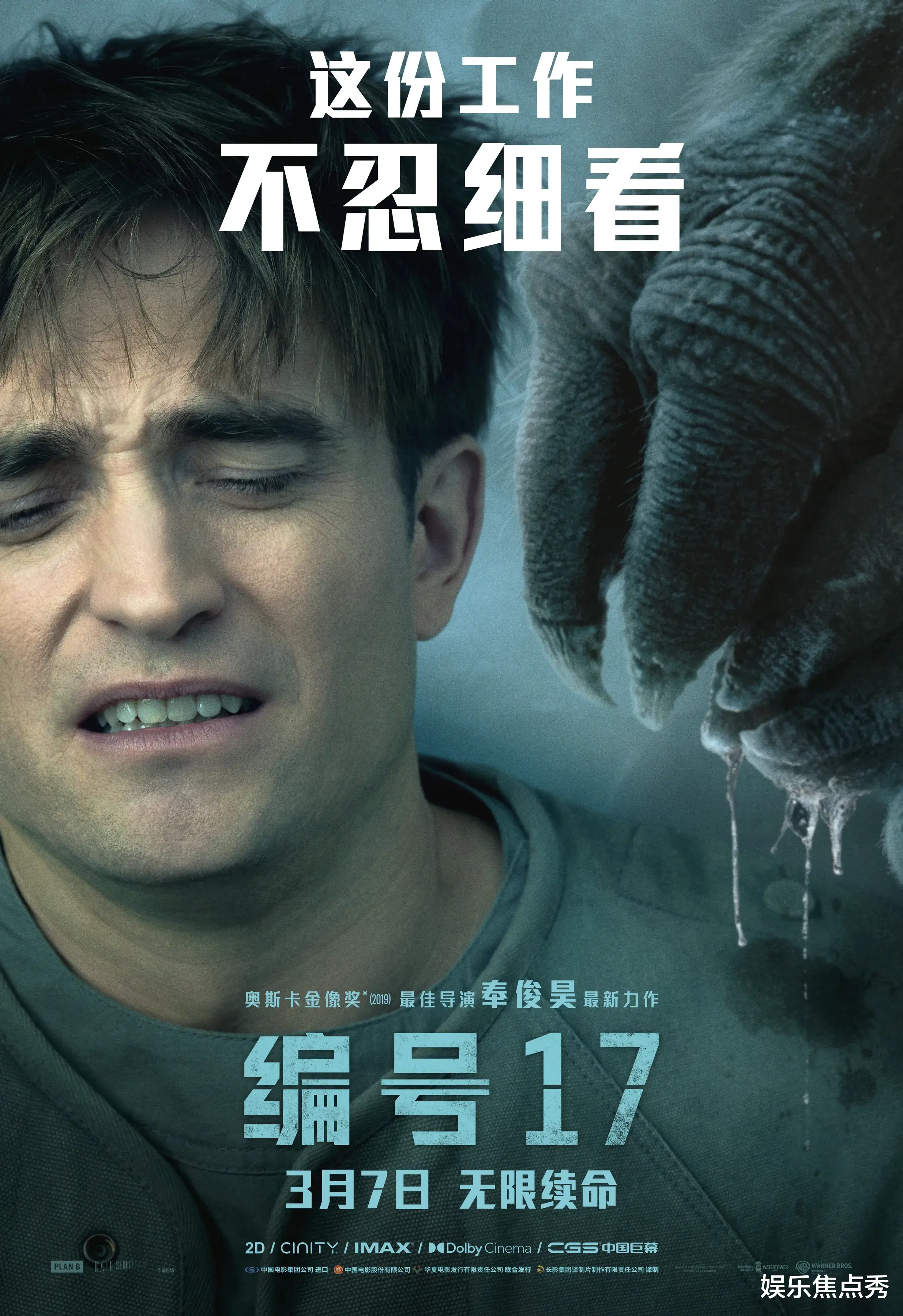

随着电影《编号17》在全球上映,奉俊昊的名字再次引起了影迷的广泛讨论。作为亚洲顶流导演,奉俊昊曾凭借《寄生虫》、《雪国列车》等作品站在了世界电影的巅峰,赢得了无数奖项与口碑。

然而,《编号17》的票房和口碑却表现不佳,许多人不禁开始质疑,这位曾经充满文化反思与社会批判的导演,是否已经迷失在了资本的陷阱中?

奉俊昊的电影作品一直以来都带有强烈的个人印记。他的处女作《绑架门口狗》便充满了社会讽刺,通过狗的命运折射出不同阶层之间的矛盾与冲突。随着作品的不断推陈出新,奉俊昊逐渐成为了全球影坛的风向标。

奉俊昊曾直言:“没有独才,没有审查,我们这一代电影人是幸运的。”这种言论也展现了他对创作自由的重视,他始终坚持用电影揭示社会的黑暗面,无论是在商业上是否受到欢迎。然而,《编号17》的出现,却让人不禁质疑,奉俊昊是否也在逐步妥协,开始迎合市场与资本的需求?

《编号17》是奉俊昊首次执导的非原创剧本,并且挑战了自己之前并未涉足的科幻题材。影片改编自原著科幻小说《米奇7》,讲述的是未来宇宙中一位“消耗体”米奇·巴恩斯的故事。这个角色是一个生活在社会底层、为了逃避债务而成为星际殖民队中的“消耗体”,任务完成后便会被销毁,之后再被复生。

这一设定本身就充满了想象力,主角的存在被当作“消耗品”对待,体现了资本主义社会对个体的商品化。但问题也正是在这里,影片的主题并未能像奉俊昊以往的作品那样深入挖掘社会矛盾,反而更加偏向好莱坞电影的套路。

《编号17》虽然在视觉效果和娱乐性上可圈可点,但其中的多种社会议题却停留在表面。影片在探讨阶级分化、青年困境以及科学伦理等问题时,虽然设定了一些有趣的情节,却没有真正触及这些问题的核心,讽刺意味较强,却缺乏深度与力度。

奉俊昊在接受媒体采访时曾表示:“我选择《编号17》这个剧本,因为它讲述的是一个崩坏的未来,充满了社会的不信任和杀戮,生命被商品化。”这一设定本应具有深刻的社会意义,但在好莱坞资本的操控下,影片的整体呈现却显得尤为拧巴,不仅让人难以产生共鸣,甚至让奉俊昊曾经鲜明的导演风格出现了很大的偏差。

《编号17》的商业表现远不如预期,尽管电影在北美首映时获得了周末票房冠军,但整体票房表现依然低迷,迄今为止票房仅约为6000万美元,而影片的制作成本高达1.18亿美元,距离盈利还有很大差距。而

尤其是在内地院线,《编号17》的排片量并不大,许多影院甚至没有放映这部影片,足见其在市场上的冷遇。这对于奉俊昊来说,无疑是一种打击,毕竟他曾是备受推崇的电影导演,现在却面临票房与口碑的双重滑坡。

结语:导演与资本的博弈《编号17》的失败,某种程度上暴露了奉俊昊在面对好莱坞资本时的妥协与困境。曾经他以尖锐的社会批判和独立的创作姿态为人称道,而如今的《编号17》却在资本的操控下失去了个人特色。

如果奉俊昊继续这样迎合市场与资本的需求,未来或许会让更多影迷感到失望。而他自己,是否也能找到那条属于自己的自由创作之路,值得我们继续关注。