1943年冬,华东抗日战场上演了一场惊心动魄的遭遇战。新四军第三师八旅二十三团在团长覃健的率领下,为解决战士们的冬装问题,夜袭赣榆县城,缴获大量军需物资。然而,就在撤退途中,担任殿后的十连在马庄附近与一支300余人的日军不期而遇。黑夜中,身着缴获的伪军军装的新四军战士与日军竟意外混排而行。直到一名战士伸手不经意间触碰到日寇的钢盔,这场看似惊险的遭遇,在连长康福胜的沉着应对下,最终化险为夷,全体指战员安然脱险。

新四军第三师 英勇抗战史

皖南事变是新四军发展史上的一个重要转折点。事变后,新四军在盐城重建军部,下辖七个主力师,这七个师在接下来的抗战中都取得了长足的进步。

在这七个主力师中,黄克诚率领的第三师发展最为迅速。三师初建时下辖三个旅,总兵力近两万人,这支队伍在抗日战争中屡建奇功。

黄克诚带领第三师与日伪军作战四年,打出了一个惊人的战绩。五千余次的战斗中,共歼敌六万余人,部队规模也从初建时的三个旅扩充到了四个旅十五个团。

这支英勇的队伍不仅在正面战场上所向披靡,在发展地方武装方面也颇有建树。第三师的地方武装发展到了三万余人,加上主力部队三万五千多人,总兵力超过了六万人。

在抗日战争的关键时期,第三师成为了新四军中实力最强的一个师。这支队伍不仅在数量上令人瞩目,在战术素养上更是独树一帜。

三师的基层指挥员们都具备出色的战术素养。即便是连排级的指挥员,在指挥作战时也能够根据战场形势灵活制定多套预案。

这种优秀的战术素养不是一朝一夕形成的。第三师始终坚持在实战中培养和锻炼指挥员,通过不断总结经验教训来提高部队的整体作战水平。

部队的每一次战斗都被当作宝贵的教材。指挥员们在战后都要召开复盘会议,分析战斗中的得失,总结经验教训,不断提高部队的战斗力。

正是这种严格的要求和科学的训练方法,使得第三师的战斗力不断提升。每一个指挥员都能够在复杂的战场环境中做出准确的判断,采取恰当的战术。

这支队伍始终保持着旺盛的战斗力和顽强的革命精神。在艰苦的抗日战争时期,第三师不断发展壮大,成为了华东战场上一支令敌人闻风丧胆的劲旅。

红军老战士 夜袭县城记

1943年深秋,长江以北的寒风愈发凌厉。新四军第三师八旅二十三团的战士们依然穿着单衣,在连云港一带执行作战任务。

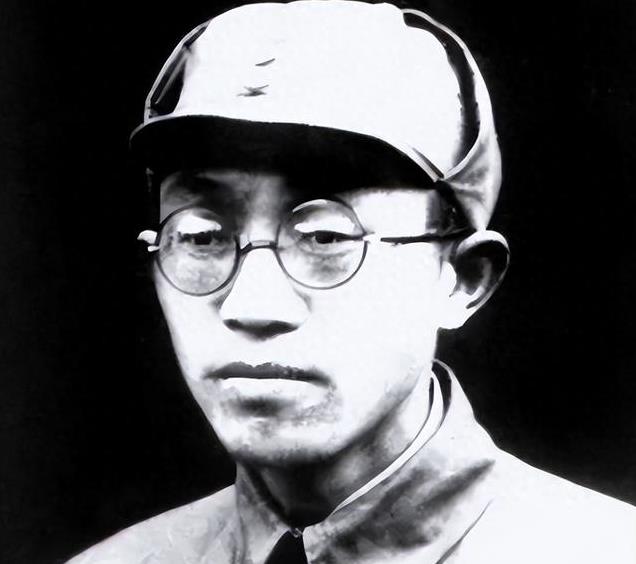

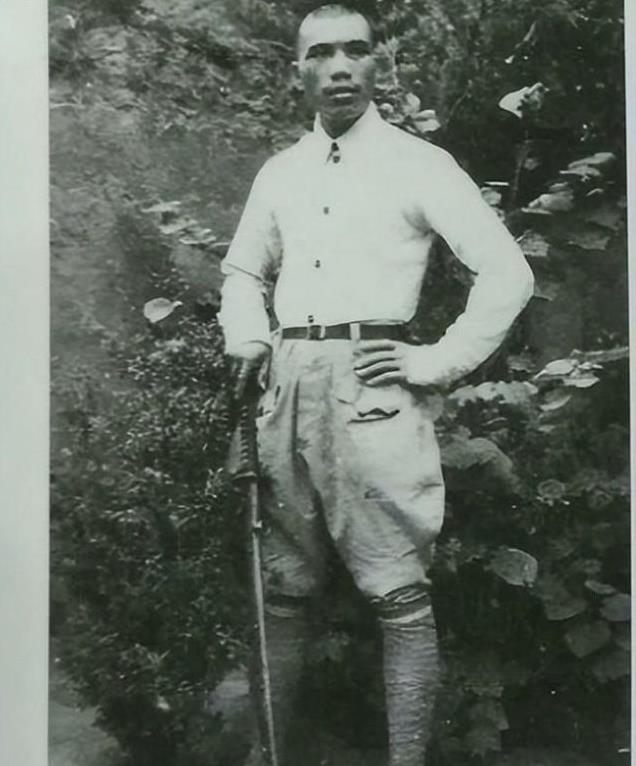

团长覃健是一位经历过长征的红军老战士,他的军旅生涯可以追溯到红军时期。在抗日战争爆发后,他加入了八路军115师,担任了344旅688团的副团长职务。

1941年,部队根据战略需要进行调整,覃健被调到新四军工作。他来到第三师八旅,出任二十三团团长,带领这支队伍转战江北。

这支队伍在覃健的带领下战功赫赫。但随着天气转冷,战士们的冬装问题成了一个亟待解决的难题。

根据地的乡亲们很想帮助部队解决冬装问题。但日军频繁对根据地进行"扫荡",乡亲们根本没有时间为战士们制作冬装。

覃健召集侦查员,部署了一项周密的侦查任务。侦查员们分散到各个方向,对周边日军据点进行细致观察。

很快,从赣榆县返回的侦查员带回了重要情报。日军主力已经外出"扫荡",县城内只留下了少量日伪军看守。

覃健立即召集政委贺大增、副团长黄忠诚和参谋长叶建民商议。四个人仔细分析了敌情,制定了一个周密的夜袭计划。

当天夜里十一点,二十三团的队伍悄无声息地抵达赣榆县城附近。覃健下达了作战命令:一营和二营为主攻部队,三营为预备队。

突击队员们扛着炸药包来到城墙下。一声巨响,城墙被炸开了一个二十多米宽的缺口。

这场战斗进行得干净利落,仅用了二十多分钟就结束了。日伪军丢下几十具尸体,狼狈逃出了城去。

一营长带人打开了日军的军用仓库,发现里面储存着大量物资。军装、弹药、食品应有尽有,堆积如山。

覃健当机立断,命令部队换上缴获的军装。日军的军装不够用的战士,就穿上伪军的军装。

换好装备后,战士们立即开始搬运战利品。每个人都扛着、提着缴获的物资,准备撤离县城。

三营十连被安排担任殿后任务。连长康福胜接到任务后,立即根据地形特点制定了多套应对预案。

二十三团的这次夜袭行动,不仅解决了部队的冬装问题。更重要的是,这次战斗打击了敌人的嚣张气焰,振奋了根据地军民的斗志。

巧遇钢盔敌 智取突围路

夜色笼罩下的马庄一带,两支军队在黑暗中不期而遇。新四军二十三团十连正在执行殿后任务,却与一支急速赶来的日军部队迎面相逢。

这支日军并非偶然出现在这里。原来是从赣榆县城逃脱的日伪军,连夜向附近的日军据点报了信。

日军接到消息后迅速集结了三百多人,还配备了大批伪军。他们连夜向赣榆县城进发,准备和八路军展开一场恶战。

康福胜带领的十连此时已经完成了换装,全体战士都穿着从县城缴获的伪军军装。漆黑的夜色中,日军根本看不清对面军队的真实身份。

日军把这支穿着伪军军装的队伍当成了自己的援军。在他们看来,这就是前来配合进攻的伪军部队。

日军惯常把伪军当作炮灰使用。看到这支"伪军"队伍与自己并排而行,日军指挥官顿时不满。

一个日军翻译官立即传达了命令,要求这支"伪军"部队走在前面开路。康福胜对马庄一带的地形了如指掌,他知道前方不远处就有一个三岔路口。

康福胜立即决定利用这个机会摆脱敌人。他带着部队从日军队伍旁边穿过,准备抢先赶到前面的三岔路口。

十连采取的是纵队行军方式,队伍拉得比较长。走在后面的战士并不知道此刻正在穿行于日军队伍之中。

黑暗中,一名走在后面的战士想要扶一下身边的同志。他伸出手去,却意外碰到了一顶冰凉的钢盔。

这名战士立刻意识到了不对劲。他们在县城换装时只得到了伪军的军装,根本没有缴获到任何日军的钢盔。

这个发现让战士立即做出了反应。他毫不犹豫地举枪射击,打响了这场遭遇战的第一枪。

枪声打破了夜的寂静,日军这才发觉中了计。他们立即展开反击,试图将这支"伪军"部队围歼。

康福胜早已对此类情况做好了预案。他立即命令战士们投掷手榴弹,制造混乱。

夜色成了十连最好的掩护。他们利用对地形的熟悉,在错综复杂的小路上快速穿行。

不熟悉地形的日军在黑暗中追击困难重重。很快,十连就成功摆脱了敌人的追击。

这场惊险的遭遇战,十连没有一名战士伤亡。全连战士安全返回了驻地。

康福胜带领全连取得如此战果,受到了团长覃健的表彰。这次战斗也成为了部队tactical训练中的经典案例。

军民一家亲 战斗创奇功

赣榆夜袭战的胜利消息很快传遍了根据地。二十三团不仅缴获了大量军需物资,还创造了一个战场奇迹。

这次战斗充分展现了新四军第三师过硬的战术素养。从团长到连排长,每一级指挥员都表现出了极高的指挥艺术。

覃健团长在战后召开了一次特别的总结会。他让康福胜连长向全团官兵详细介绍了这次遭遇战的经过。

康福胜的临机应变得到了全团上下的一致认可。他在战斗中表现出的冷静判断和灵活指挥,为基层指挥员树立了标杆。

这场战斗也为部队的战术训练提供了新的思路。面对突发情况,提前准备多套应对预案的重要性得到了充分印证。

随后,第三师把这次战斗的经验在全师推广。各团都组织指挥员学习康福胜连长的应变方法。

这次战斗带来的收获不仅仅是军需物资。部队通过这次战斗,进一步提高了在复杂环境下的作战能力。

更重要的是,这次行动极大地提振了根据地军民的士气。日军在当地的威慑力受到了严重打击。

战斗结束后,根据地的群众纷纷前来慰问。他们为新四军的胜利感到欢欣鼓舞,支援部队的积极性更高了。

乡亲们看到战士们穿上了新军装,都感到由衷的高兴。他们主动为部队提供情报,支持部队开展更多的作战行动。

二十三团的声威在当地越来越大。日伪军对这支队伍闻风丧胆,不敢轻易来犯。

这次战斗也开创了新四军游击战术的新模式。利用敌人的制服进行伪装,成为了部队常用的战术手段之一。

康福胜连长在这次战斗中的表现,为他赢得了进一步提拔的机会。他被调到团部担任更重要的职务。

十连在这次战斗后士气大振。连队官兵们以这次战斗为起点,创造了更多的战斗奇迹。

这场战斗也被写入了新四军战史。它成为了展现新四军战术智慧和临机应变能力的典型案例。

在此后的抗战岁月里,新四军第三师继续发扬这种灵活机动的战术思维。他们打出了一场又一场漂亮的伏击战和遭遇战。

根据地军民的配合也越来越默契。老百姓为部队提供情报和补给,部队则保护百姓的安全。

这种军民鱼水情谊成为了抗战胜利的重要保障。新四军依靠群众,不断发展壮大,最终为抗战胜利做出了重要贡献。

二十三团的这次战斗,成为了新四军历史上的一个光辉篇章。它证明了只要指挥员们充分发挥主观能动性,再危险的局面也能转危为安。

这个故事也在根据地广为流传,激励着更多的军民投入到抗日战争的洪流中去。部队和群众同心同德,共同谱写了一曲曲抗战的壮歌。