【前言】

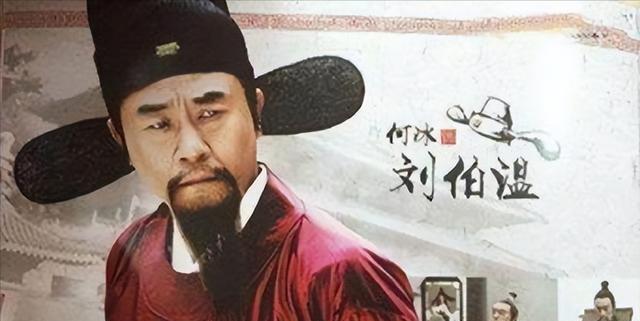

刘伯温一生都在协助朱元璋,帮助他成功登基并稳固江山。后人常将他与朱元璋的关系比作刘备和诸葛亮。然而,尽管刘伯温功勋卓著,却依然无法消除朱元璋对他的猜疑。

刘伯温在生命即将结束时,凭借其过人的智慧,为家族的长远发展做了周密安排。他给儿子留下了四条重要指示,令人惊讶的是,这些预言后来都一一成真。这些举措充分展现了刘伯温的远见卓识,也确保了刘氏家族的持续兴旺。

【一、交代四件事】

刘伯温和胡惟庸向来关系紧张,然而当刘伯温患病时,朱元璋却特意安排胡惟庸带着宫廷御医前去为他诊治。起初,这不过是一场普通的感冒。

服用胡惟庸推荐的御医所配药物后,刘伯温的病情不但没有缓解,反而进一步恶化。他感到体内器官仿佛被紧紧拧在一起,疼痛难耐。这种状况让刘伯温立刻怀疑药物存在问题,况且他与胡惟庸之间本就存在矛盾。

病情日渐加重的刘伯温,拖着病体前往皇宫觐见朱元璋。他委婉地提到,自从服用了胡惟庸推荐的大夫开的药,身体状况反而更糟了。然而,朱元璋对此毫无表示,只是简单地嘱咐刘伯温不要胡思乱想,安心回家养病。

刘伯温深知朱元璋的态度冷淡,心中早已了然。或许朱元璋从未真心希望他康复。回想起自己毕生为朱元璋出谋划策、尽心竭力,如今却遭遇如此对待,刘伯温难免感到心寒。

回到家中,刘伯温心情越发低落。由于长期服药,他的身体状况急剧恶化,最终连起床都成了难题。这次进宫让他彻底明白了朱元璋的意图,既然结局已定,他索性停止用药,在家中平静地等待生命终结。

朱元璋无法容忍刘伯温的另一个重要原因在于他的才智过人。一个如此聪明的人,让皇帝感到难以放心。以刘伯温的智慧,他自然会竭尽全力保护自己的家族。

首先,刘伯温在朱元璋手下得到重用的一个重要原因是他擅长占卜。这一技能在当时极为重要,运用得当可以迅速提升地位,但如果操作失误,则可能招致杀身之祸。因此,刘伯温的这一专长既是他晋升的关键,也是他面临风险的根源。

刘伯温临终前特意叮嘱大儿子刘琏,自己去世后要立即把所有相关书籍呈交给朱元璋,不得有任何拖延。他还明确要求,刘家后人一律不准接触这些学问。刘伯温深知朱元璋的性格,料定他必定会追查这类书籍,因此提前做好了安排。

张英在教育两个已经步入仕途的儿子时,特别强调了为官之道的重要性。他深知官场险恶,不愿儿子重蹈自己的覆辙。他告诫儿子们,在官场上既要懂得宽容,又要保持威严,关键在于掌握好尺度。他认为,过于宽厚会失去威信,太过严厉则容易招致怨恨,必须找到一个平衡点。张英希望儿子们能够在仕途上走得更稳,避免陷入困境。

刘伯温生前还有一件未了的心愿,那就是他始终怀有远大的志向,这让他无法像张良那样选择归隐。他渴望施展自己的才能,但面对胡惟庸的权势,他明白此时向朱元璋表忠心是不现实的。刘伯温的洞察力确实非同一般,他早已预见到胡惟庸终将失势。

他告诉儿子,一旦胡惟庸失势,如果朱元璋问起他,就把自己准备的这份奏折递上去。

刘家后人要记住,真本事才是安身立命之本。在官场上混,千万别卷入党派斗争,那些参与其中的人,大多没什么好下场。踏踏实实做学问,凭真才实学站稳脚跟,这才是长久之计。

此时的刘伯温身体状况已经非常糟糕,说话都显得吃力。就在那年的四月中旬,他因病去世。虽然胡惟庸被认为是导致刘伯温死亡的主要责任人,但如果没有朱元璋的默许,这一切也不可能发生。

【二、一一应验】

刘伯温去世不久,朱元璋就迫不及待地派人到刘家。刘伯温生前预料的事果然发生了,朱元璋这次来就是为了那些占卜书籍。刘琏记起父亲生前的嘱咐,巧妙地应对了朱元璋的试探,成功打消了他的疑虑。

刘琏提到,父亲生前曾嘱咐要将这些书籍献给皇上,但由于守孝期间不便,所以一直未能呈上。他还强调,刘家上下始终遵循刘伯温的教导,无人私自研读书中内容。

朱元璋没听到什么恭维话,但还是很高兴地给了刘琏不少赏赐。他最担心的就是刘伯温之后还有人能像他一样精通卜卦,现在看到刘家没人碰这一行,朱元璋心里特别舒坦。

刘伯温的儿子始终遵循父亲的教导,做官清正廉明,赢得了朱元璋的认可。没过多久,胡惟庸果然如刘伯温所料,从丞相的位置上被罢免,印证了刘伯温当年的判断。

胡惟庸死后,朱元璋回忆起刘伯温,多次向刘伯温的次子刘璟称赞其父。至此,刘伯温生前留下的第三个预言也实现了。

尽管刘伯温的长子因胡惟庸的阴谋而丧命,次子也因坚持原则在朱棣夺位后被处罚,但刘家的后人并未因此沉沦。他们凭借自身的才干,再次在朝廷中找到了立足之地,延续了家族的仕途。

【三、悲剧人生】

刘伯温一生坎坷,根源在于他对朝廷内部的复杂局势缺乏深刻认识。他没有充分意识到官场斗争的残酷性,对权力游戏中的勾心斗角过于单纯。这种对政治现实的低估,导致他在仕途上屡屡受挫。尽管他才华出众,却未能适应朝堂的阴暗面,最终陷入困境。可以说,刘伯温的悲剧很大程度上源于他对官场环境的误判,这种不切实际的认知使他在复杂的政治斗争中处于不利地位。

朱元璋作为草根出身,与刘伯温这样的知识分子阶层存在天然的隔阂。他无法理解文人那种自命清高的态度,更不欣赏他们的傲气。这一点从刘伯温的举动就能看出:当朱元璋初次召见他时,他并没有立即应召,反而摆出一副高姿态,想让朱元璋意识到他的价值。这种行为在朱元璋看来,无非是文人故作姿态的表现,让他对知识分子更加反感。

对朱元璋而言,情况截然不同。他绝不会像刘备那样三番五次去请诸葛亮出山。刘伯温加入朱元璋的阵营后,立即全身心投入,竭尽全力为朱元璋出谋划策。这里不得不提的是,刘伯温当时确实有些过于单纯了。

你毕竟不是从一开始就跟着朱元璋的,和那些跟他一起打天下的淮西老乡没法比。朱元璋能打下江山,靠的就是这帮淮西兄弟。打仗的时候,有徐达、蓝玉这样的猛将冲锋陷阵;坐镇后方,还有李善长带领的谋士团队帮他运筹帷幄。说白了,朱元璋的成功离不开淮西集团的全力支持。

刘伯温虽然是在朱元璋起事过程中加入的,但他凭借自身才能迅速赢得了朱元璋的赏识与重用,最终官至高位。然而,尽管朱元璋对他礼遇有加,却始终未能完全信任他。究其原因,刘伯温并非朱元璋的亲信,也不属于其核心圈层。这种微妙的关系使得刘伯温在朱元璋心目中始终是一个"外人",无法获得无保留的信任。即便他功勋卓著,也无法改变这一根本性的隔阂。这种若即若离的关系,体现了朱元璋在用人方面的谨慎态度,也反映了刘伯温在朱元璋政权中的特殊地位。

刘伯温始终坚信自己是朱元璋的心腹,因此在他面前毫无保留,言辞直率。然而,这种坦率却为他日后的不幸埋下了隐患。当年,淮西一帮人曾与朱元璋共患难,尤其是徐达,曾多次救过朱元璋的性命。

朱元璋对待淮西集团的态度相对宽松,但对于刘伯温,他的容忍度明显更低。一旦刘伯温稍有失误触怒朱元璋,朱元璋便会毫不留情地采取严厉措施。

【结语】

刘伯温一生智谋过人,却始终未能洞察朱元璋的真实心思。或许在他内心,始终不愿承认朱元璋的冷酷无情,最终这种心理负担导致他郁郁而终。