作为中国历史上首个拥有文字记载的王朝,商朝自公元前1600年延续至公元前1046年,以殷墟甲骨文与青铜文明闻名于世。这个被后世称为殷商的王朝,其疆域轮廓却如同一幅未完成的山水画——核心区域清晰可辨,边缘地带却朦胧难测。现代考古发现与甲骨卜辞相互印证,揭示出一个以都城为心脏、诸侯据点为脉络的独特统治模式,这种"点状辐射"的疆域形态恰是早期国家治理的生动写照。

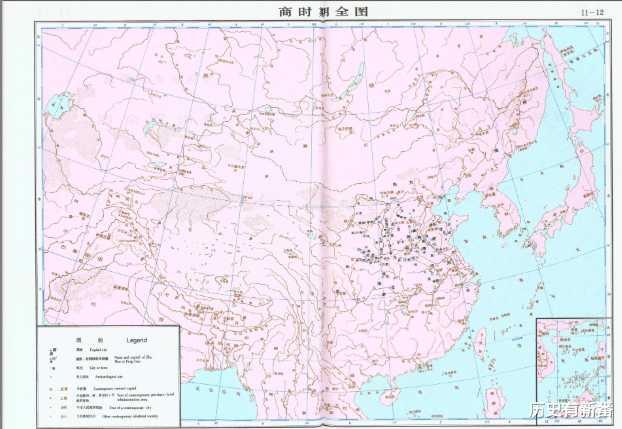

频繁迁都堪称商朝前期的标志性特征,从成汤灭夏到盘庚定殷,十四次都城迁徙背后暗含政治博弈与生存智慧的较量。直到盘庚将王都固定在殷地(今河南安阳),持续273年的稳定期才让商朝真正步入鼎盛。殷墟出土的十余万片甲骨,不仅印证了司马迁《史记》中商王世系的准确性,更勾勒出以黄河流域为核心、辐射四方的势力范围:北抵蒙古草原边缘,东达渤海之滨,西至陇东高原,南跨长江流域。值得注意的是,这种疆域描述并非现代意义上的国境线,而是以军事据点和文化影响交织而成的控制网络。

商朝疆域的特殊性在于其"多元共生"的治理逻辑。都城"大邑商"作为绝对权力中心,通过青铜礼器赏赐与甲骨占卜权威,维系着周边方国诸侯的臣服关系。湖北盘龙城遗址出土的商式青铜器,揭示出长江流域与中原的文化纽带;而四川三星堆神秘的青铜神树与黄金面具,则证明商朝势力虽未直接统治巴蜀,但文化影响力已跨越地理屏障。这种"软控制"模式既避免了过度扩张的统治成本,又通过青铜技术与文字系统构建起早期华夏文明圈。

考古发现与文献记载的微妙差异,恰恰折射出商朝疆域的本质矛盾。甲骨文中频繁出现的"征人方""伐羌方"等记录,暴露出商王朝对周边部族的军事威慑常态;而湖南宁乡炭河里遗址出土的四羊方尊,则暗示着商文化通过贸易与联姻向南渗透。这种军事硬实力与文化软实力的交替运用,使得商朝疆域始终处于动态平衡——今日的边疆可能成为明日的腹地,曾经的盟邦也可能转身为敌。

耐人寻味的是,商朝疆域扩张与其青铜文明发展形成了奇妙共振。都城南迁至殷地后,控制着华北平原与晋南铜矿的战略通道,青铜兵器的大规模生产既巩固了军事优势,也加速了文化传播。当商人在甲骨上刻写卜辞时,长江流域的扬越人正在仿铸商式铜鼎,这种技术扩散无意中为周人的崛起埋下伏笔。正如殷墟车马坑中并排的战车与殉葬者,商朝的疆域辉煌始终伴随着血腥征服与技术垄断的双重叙事。

那些湮没在历史尘埃中的细节同样充满启示。辽东半岛出土的商式青铜戈,暗示着早期海洋贸易的可能路径;而商朝晚期突然增多的"鬼方"入侵记录,则暴露出草原游牧势力对农耕文明的首次冲击。就连商王武丁的传奇王妃妇好,其墓葬中随葬的玉戈与甲骨战报,都成为解读商朝疆域管理模式的密码——这位亲自领兵征战的女将,或许正是商朝"以战促和"边疆政策的完美执行者。

当我们站在三星堆纵目面具与殷墟司母戊鼎之间,商朝疆域的真正意义逐渐清晰:它不仅是地理空间的拓展,更是文明模式的试验场。这个将文字、青铜与城邦制度推向新高度的王朝,用六百年的时间证明——真正的疆域不在舆图之上,而在文化认同之间。那些深埋地下的青铜器铭文,至今仍在诉说一个关于权力、技术与文明传播的古老寓言。