李显龙认为中美存在根本分歧 ,难以达成“大交易”,那么对此,我们该如何看呢?

近日,李显龙就中美关系发表了一番比较特别的言论,总结来看,可以将其归纳为三个核心观点。

第一,在李显龙看来,中美结构性矛盾难解。

李显龙表示:在意识形态、国际地位和发展权利上,中美都存在分歧。

比如,美国已经下定了决心,将中国当成一个竞争对手,甚至是“威胁”,这也表明美国不会放弃针对中国的打压遏制政策。

但中国显然不会任由美国打压我们的发展。说白了,作为一个主权国家,我们有经济发展的权利,也有权发展使用先进科技、有权追求跟发达国家一样的生活水平。

因此,在李显龙看来,上述中美之间存在的这些分歧,几乎都是难以解决的。双方基本不可能达成一个“大交易”。

第二,在李显龙看来,当前中美之间的对抗风险非常严峻。

他认为,中美竞争继续下去,可能涉及的不只是关税,还有出口和投资限制,“而这些就是在脱钩、在切割”。

对此,李显龙还回顾了1930年代,贸易保护主义引发战争的那段历史。

当时,由于美国对日本实施石油和橡胶禁运,促使日本发动了太平洋战争。

对比这段历史,他还强调称:尤其危险的是,今天的中美不是以前的美日,而是两个核大国。

这实际上就是说:中美作为核大国,一旦发生冲突,代价将远超当年的美日交战。

第三,李显龙希望中美不会走到那条对抗路的尽头,希望能在到达那个节点前,找到一个“出口”。

李显龙还提醒称:在找到出口之前,他们只能系好安全带。

客观来讲,李显龙以上三点推断,确实是有一定的道理。因为中美一旦能够达成“大交易”,那么也就意味着,中美将会实现一定程度的“和解”。

但就目前来看,中美之间要想较大范围的和解,的确是有很大难度,或者可以说,基本不可能实现。

不过,中美虽然难以达成全面性的"大交易"。但这也并不意味着,双方就无法通过渐进方式实现局部突破。

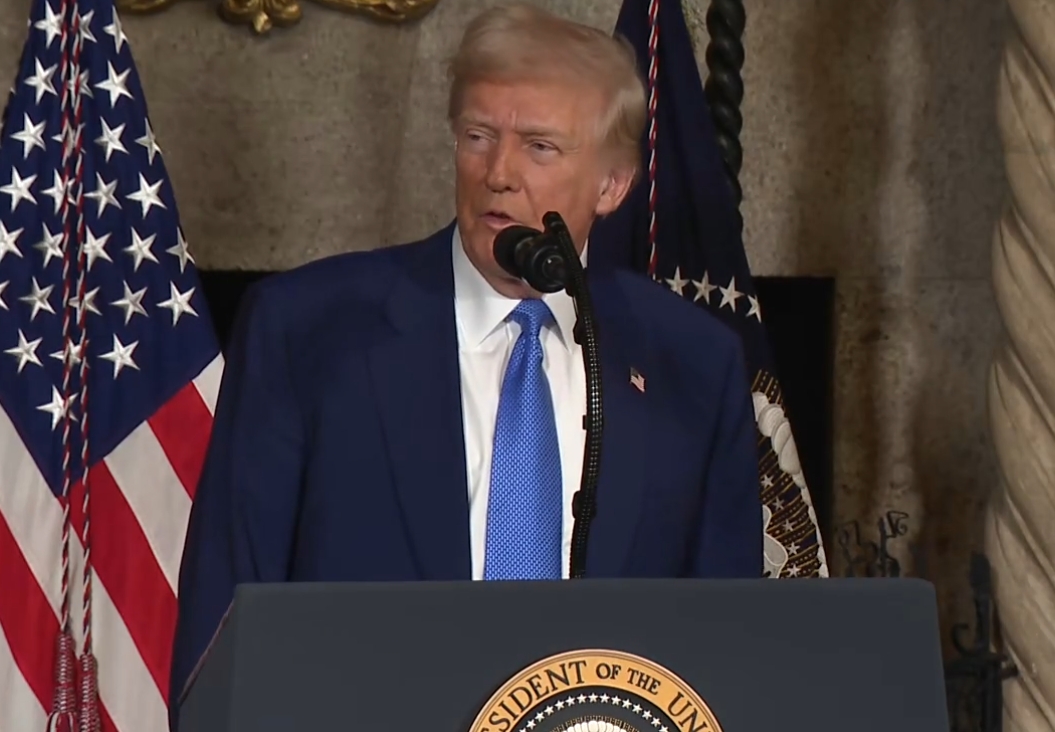

因为特朗普延续了他第一任期内的商人风格,或者说“交易主义”仍然是特朗普的最大标签。

事实上,在今年1月20日上台之后,他其实一直在寻求跟中国达成交易。

但由于特朗普只想中国单方面让步,因此,这也导致这些交易的尝试屡屡受挫。

相反,他惯用的极限施压手段,非但没能迫使中国屈服,反而加剧了双边博弈的烈度。

当然,中美之间的这种交锋,本质上是一场复杂的战略试探过程,双方通过各种手段相互探测彼此的核心利益边界,在尽量保证各自利益最大化的前提下,构建动态平衡的谈判杠杆,最终促成双方的妥协,达成局部交易。

历史经验表明,这种高强度博弈,往往是大国关系调整的前奏。

当前中美关系的走向,可能存在两种路径:

第一,对抗持续升级,导致双边关系进一步恶化;

第二,双方在反复较量后,基于现实利益达成阶段性妥协。

当然,这两种可能性并非绝对对立,而是可能将呈现螺旋式交替发展的态势。

至于李显龙提到的中美对抗风险。

从现实情况来看,中美即便对抗十分激烈,但也不太可能激烈到会爆发战争,说白了,美国只是坏,可他们并不傻。

事实上,中美之间的对抗风险,最大的危机,还是经济层面的极限对抗,所带来的种种风险。

这里需要指出的是,中美之间要想找到和解的方案,其实也不会太远,理由是中国距离超越美国,已经不远了。因为这是符合特朗普一贯秉持的“以实力定规则”的逻辑。