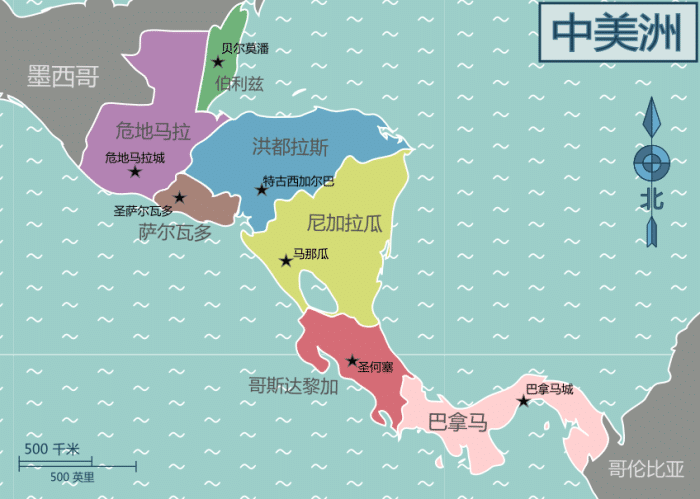

中美洲联邦共和国是历史上存在于中美洲的一个国家,面积约42万平方公里,人口约4100万,首都位于危地马拉城。中美洲联邦成立于1823年,到了1841年,中美洲联邦宣告解体,分裂成了危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加五个国家。那么中美洲联邦,为何只存在了短短18年就分裂成了五个国家呢?

第一,历史原因。中美洲联邦的成立可以追溯到西班牙殖民时期。在漫长的历史上,中美洲地区是印第安人聚居地。这片土地位于美洲大陆中部,起到了连接美洲南部和北部的陆路桥梁作用,历史上受到了印加帝国,阿兹特克帝国等美洲印第安国家的影响。

16世纪时期,西班牙控制了美洲大陆的广阔土地,为了便于统治,西班牙将殖民地分成了四大总督区,分别是新西班牙总督区,新格拉纳达总督区,秘鲁总督区和拉普拉塔总督区。在西班牙殖民体系下,总督区相当于一级行政区,下辖都督区,都督区属于二级行政区,下辖行省。

新西班牙总督区的面积广阔,包括现在的墨西哥,中美洲地区和美国得克萨斯,加利福尼亚等州,首府位于墨西哥城。当时中美洲地区是隶属于新西班牙总督区的危地马拉都督区,行政中心位于危地马拉城。危地马拉都督区分为五个行省,分别是危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加。因此早在殖民时代,这五个行省就存在一定的独立性。

第二,松散联邦。1821年,墨西哥独立战争爆发,极大地鼓舞了中美洲的独立力量。墨西哥独立后,成为了一个领土辽阔的大国,危地马拉都督区失去了来自墨西哥城的控制,于1821年9月15日,宣布脱离西班牙独立,并通过了《中美洲独立法案》。当时中美洲内部对于国家前途产生了分歧,一部分主张并入墨西哥,一部分主张独立建国。

1822年1月5日,危地马拉城议会投票决定加入墨西哥,但遭到了萨尔瓦多、洪都拉斯和尼加拉瓜的反对。墨西哥派遣军队镇压了萨尔瓦多、洪都拉斯和尼加拉瓜的反对势力,吞并了中美洲地区。当时的墨西哥同样局势动荡,1823年,自称“墨西哥皇帝”的伊图维德被迫退位,中美洲五国趁机脱离了墨西哥的控制。

1823年7月1日,中美洲各省代表在危地马拉城召开国民议会,宣布成立“中美洲联合省”,后来改称中美洲联邦共和国,效仿美国,将省改为了州。1824年,中美洲联邦颁布了宪法,但这部联邦宪法的致命缺陷在制定之初就已显现。1824年中美洲联邦宪法赋予各州"主权国家"地位。这种制度设计源于对美国宪法的拙劣模仿。危地马拉保守派领袖马里亚诺·加尔维斯曾讽刺:"我们的联邦就像用蜘蛛网捆绑五块花岗岩。"

第三,地理制约。中美洲联邦位于美洲中部的狭长陆桥上,科迪勒拉山系穿过了中美洲地区,五个州的地形差异巨大。中美洲地区集中了全球7%的活火山,危地马拉的塔胡穆尔科火山是中美洲最高峰,海拔4220米。从沿海地区到4000多米的高峰,中美洲山区囊括了7个气候带。这种多山的地形,多样的气候,导致中美洲联邦各州之间联系非常不便。当时从首都危地马拉城到萨尔瓦多的信件需要三周才能送达,雨季时道路中断更是常态。

地理的隔绝,导致五个州形成了不同的经济模式,有的州主要发展种植园经济,有的州则侧重发展商品贸易。比如危地马拉的种植园主将大量农产品出口英国,哥斯达黎加的手工业主通过太平洋港口与智利、秘鲁建立贸易联系。这有点类似于南北战争之前的美国,经济模式存在很大差异性,导致各州离心倾向加剧。综合这些因素,到了1841年,中美洲联邦议会正式解散,中美洲联邦分裂成了五个独立国家。