清代驻防地方的八旗军队,是单独建城还是与汉人同住一城?

世人皆知,清朝入关后,八旗铁骑所向披靡,但鲜为人知的是,这支威震天下的军队在地方驻防时,竟有着独特的居住方式。

康熙年间,一位汉族商人来到杭州做生意,发现城中竟有一片独立的区域,四周围着高墙,与外界泾渭分明。他好奇地询问当地人,得知这里居住的都是八旗子弟。更令他惊讶的是,这样的"城中之城"在全国各地竟然还有很多。

那么,为何清朝要如此安置八旗军队?这些"城中之城"究竟有什么特别之处?他们与当地百姓又是如何相处的呢?

一、八旗驻防的历史渊源

顺治二年的一个早春,刚刚入主中原的清廷正在紧锣密鼓地安排各项军务。这一天,多尔衮召集众臣商议军队部署事宜,一位年迈的满族将领站了出来,向多尔衮提出了一个建议。

"为稳固江山,八旗精锐不可只驻守京师!"这位将领说完,堂下顿时议论纷纷。

原来这位将领曾亲历努尔哈赤、皇太极时期的征战,深知大明之所以失败,其中一个重要原因就是京营与地方军队的脱节。他建议将八旗军队分为两部分,一半留守京师,另一半分驻各地。

多尔衮深以为然,当即拍板决定。就这样,八旗军队一分为二:京营八旗与驻防八旗。

这个决定带来了意想不到的效果。顺治五年,江南一带发生动乱,驻防在扬州的八旗军队立即出击,仅用三天就平息了叛乱。这让朝廷看到了分散驻防的重要性。

康熙年间,情况又有了新的变化。一次,康熙帝在批阅奏折时发现,有的地方驻防八旗与当地绿营军互相推诿职责。他当即下令重新调整驻防布局。

"八旗驻防要单独成军,不得与绿营混杂!"康熙帝的这道上谕,为此后八旗驻防的发展定下了基调。

到了雍正时期,八旗驻防已经遍布全国各个战略要地。从东北的黑龙江到西北的伊犁,从北方的张家口到南方的广州,处处都能看到八旗子弟的身影。

一份雍正六年的军务档案显示,当时全国共设有九十四处八旗驻防,每处驻防都有固定的编制和驻地。比如杭州驻防八旗,编制为三千名军士,每年领取钱粮四万两白银;而西安驻防八旗,则有五千名军士,每年领取钱粮六万两白银。

这些驻防点的选择绝非随意。乾隆皇帝曾说过一句话:"选址须得天时地利,既要控扼要冲,又要兵民相安。"

为此,朝廷专门派出大臣实地勘察。他们要考察地形、水源、民情等诸多因素。比如西安驻防城,就选在了泾渽之间的高地上,不仅地势险要,还水草丰美,堪称绝佳的驻防之所。

二、"满城"的特殊布局

乾隆十二年,一位来自京师的侍卫官来到杭州驻防城视察,踏入城门的那一刻,他不禁惊呼:"这不就是小京师吗!"

原来,这位侍卫官发现杭州驻防城的布局与北京的八旗分布一模一样。两黄旗驻扎在北边,两白旗在东,两红旗在西,两蓝旗在南,恰如北京城内八旗的分布。

这绝非巧合。康熙二十年,朝廷颁布了《驻防城建制则例》,明确规定各地驻防城必须按照京师八旗分布格局建设,取"五行相生相克"之意。

杭州驻防城的这位总管大臣对此深有研究,他向侍卫官解释:"这北方两黄旗主土,东方两白旗主金,南方两蓝旗主水,西方两红旗主火,中间将军衙门居中为木,正合五行之道。"

除了八旗分布,驻防城内的建筑也自有讲究。以江宁驻防城为例,城中心是一座气势恢宏的将军衙署,正堂二十五间,气派非凡。

将军衙署的东西两侧,分别是副都统衙门和协领衙署。副都统衙门二十间,协领衙署十五间,大小有别,等级分明。

在这些衙署后面,便是各旗的营房。每一营房都有固定的规制:正房十二间,东西厢房各六间,还有马厩和器械库。营房之间有宽阔的街道相通,既方便操练,又便于紧急集合。

乾隆三十年,福州驻防城新建了一座校场,引起了当地百姓的好奇。只见这校场南北长三百步,东西宽二百步,周围有高大的围墙。校场中央有一座高台,是将军观看演武用的。

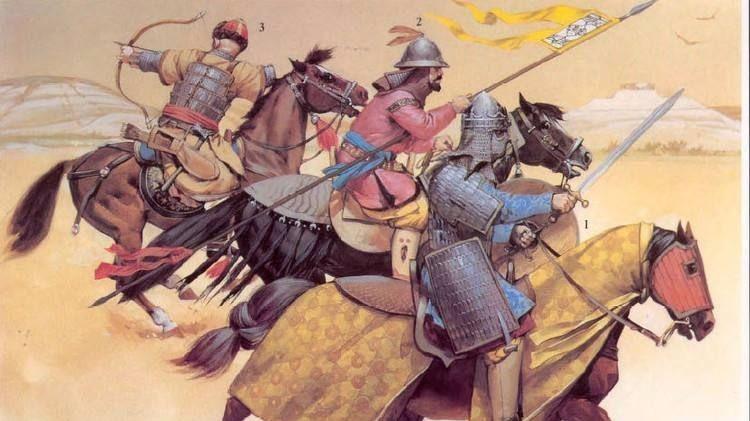

每到演武之日,八旗将士们要在校场上演练骑射。福州一位文人曾记载:"见八旗兵丁着盔甲,持弓矢,策马奔驰,箭无虚发,果然威风凛凛。"

驻防城内还有一个特别之处,就是各级官员的住所都有严格规定。比如,将军的住所必须是五进的院落,大门口有两座石狮子,门前还要立一对旗杆。

而副都统的住所则是三进院落,门前只能立一对旗杆,不能有石狮子。至于普通旗丁的住所,则是简单的二进小院。

不仅如此,城内的街道也都有专门的名称。比如"正黄旗街"、"镶黄旗街"等,都是按照居住在那里的八旗来命名的。这样的命名方式一直延续到清朝末年。

人们常说满城如同一个小型的京师,这话一点也不错。从城池布局到建筑规制,从街道命名到生活习俗,处处都能看到京师的影子。

三、与地方的微妙关系

乾隆二十六年的一个早晨,杭州城里热闹非凡。只见驻防城的大门敞开,一位身着华服的满族将军正与杭州知府相谈甚欢,城内外的百姓们竟然也自由往来,丝毫没有隔阂之感。

这情形若是放在五十年前,简直难以想象。当初驻防八旗初到各地时,满汉之间可是泾渭分明。那时候的驻防将军见了地方官,都是高高在上;地方百姓见了旗人,也是绕道而行。

这变化从何而来?原来乾隆皇帝在位期间,特意下了一道上谕:"驻防将军与地方大吏,务须和睦相处,共襄治理之责。"

这道上谕之后,满汉关系开始悄然改变。杭州驻防将军开始定期与知府会面,商讨地方事务。每逢节庆,双方还会互相拜访,一起赏花观景。

不仅官员之间打破了隔阂,商贸往来也日渐频繁。西安驻防城里就开了不少汉人的铺子,专门经营满族人喜欢的货物。一位叫王掌柜的商人说:"满族老爷们最爱我家的毡帽子,每年冬天都要来订购好几批。"

更有意思的是满汉通婚的事。道光年间,江宁驻防城里就有了第一桩满汉联姻。一位姓张的举人将女儿嫁给了一位旗人子弟,这在当时可是轰动一时的大事。

满语教育在驻防城里也发生了变化。康熙年间,驻防城内人人都要说满语,连商贩进城都得会几句。但到了嘉庆时期,很多年轻的旗人已经不会说满语了。一位老旗人感叹:"现在的孩子们,连'额呔'(满语:吃饭)都说不利索了。"

生计方面的变迁更是明显。最初八旗子弟只能当兵,不得经商。但到了道光年间,很多旗人已经开始做起了生意。成都驻防城里就有一家专门制作满式服装的铺子,老板就是一位旗人。

有趣的是,这些变化并没有影响八旗军队的战斗力。嘉庆十八年,四川发生叛乱,成都驻防八旗立即出击,表现依然英勇。当地百姓说:"平日看他们与我们一般无二,打起仗来却是威风凛凛。"

道光末年,一位游历各地的文人写下这样的观察:"今日之驻防城,早已不是当年那般森严。满汉之间,往来自如,俨然一家。但军纪严明,秩序井然,倒是丝毫未改。"

四、驻防城的三种形态

康熙四十二年,一位钦差大臣受命巡视全国驻防城,归来后向皇帝汇报时说了一句耐人寻味的话:"臣观天下驻防城,竟然不尽相同,各有其形。"

这位钦差说得一点都不错。比如黑龙江的齐齐哈尔驻防城,就是一座完全独立的城池。城外十里之内,别说城池,就连一个村庄都找不到。这样的驻防城,在东北地区特别常见。

有趣的是,当地猎户们给这种独立的驻防城起了个生动的外号,叫"独头城"。说是大雪纷飞的冬日里,远远望去,这座城就像一个独自站立的巨人。

再说杭州驻防城,却是另一番光景。它就在杭州城里,与府衙、盐署比邻而居。虽然四周有高墙,却留有四个城门,平日里城门大开,城内城外的百姓可以自由往来。

嘉庆年间,一位满族官员来杭州视察,看到这种"城中之城"的格局,写下了这样的评价:"此城虽在彼城中,却自成一统,甚是精妙。"

还有一种驻防城,比如宁夏的案例就很特别。最初的驻防城建在府城东北三里处,可是没过多久就遭了地震。于是朝廷另选城址,在府城十里外重建了一座新的驻防城。

这种"城郊型"的驻防城还真不少。山东青州的驻防城就在府城北三里处,潼关的驻防城则在关城西一里处。当地人形容说:"远看像姐妹两城,近看又若母子相依。"

这三种形态的驻防城,各有各的讲究。独立型的驻防城最便于防守,但日常补给不便;城中型的驻防城便于管理,但空间受限;城郊型的驻防城折中了两者的优缺点,却要多花费一份建城费用。

道光年间,苏州驻防城改建时就专门讨论过这个问题。当时的苏州将军在奏折中说:"若建在城中,则地少人稠;若建在城外,则费用浩大。权衡再三,还是就府城西北隅辟地为营。"

各地的驻防城选址也都颇有讲究。江南地区的驻防城多建在水网密布处,这是为了防洪;北方的驻防城则多选在制高点,这是为了瞭望。

光绪年间,一位游历各地的文人总结说:"驻防城之建,有近有远,有内有外,看似随意,实则深有考量。"这话倒是说出了驻防城选址的门道。

五、驻防制度的历史影响

同治元年,太平军围攻杭州城时,发生了一件令人难忘的事。当时的杭州驻防八旗,与城内的绿营兵并肩作战,一场恶战持续了整整七天七夜。

一位亲历者后来记述道:"满城兵丁,个个奋勇,即便身负重伤,仍坚守城头。城内百姓见状,纷纷送来饭食汤药,丝毫不分满汉。"

这样的场景,在清朝初年是难以想象的。当年康熙帝设立驻防八旗时,曾说过这样一句话:"驻防之地,既要控制要害,又要与百姓和睦。"这句话在两百年后,终于得到了最好的印证。

驻防制度不仅影响了军事布局,更深刻地改变了城市发展。以西安为例,当年在城西北角建立的满城,现在已经成了古城的一部分。那些曾经的八旗街巷,如今还保留着满族风情。

光绪年间,一位日本学者来到成都考察,看到驻防城的建筑格局后惊叹不已。他在日记中写道:"清朝的驻防制度,竟在中国各地留下了一个个小京城,这是多么独特的城市规划!"

这位学者说得不错。驻防城的设计理念确实影响了后来的城市规划。比如城内街道的棋盘式布局,公共设施的合理分布,这些都成为了近代城市建设的参考。

更有意思的是满汉文化的融合。杭州驻防城里就流传着这样一个故事:道光年间,一位满族将军特别喜欢江南园林,便在衙署后院建了一座江南式的园子,还请来汉族工匠设计。这座园子后来成了满汉文人雅集的好去处。

太平天国之乱后,驻防制度开始发生变化。一些驻防城的军事功能逐渐弱化,但文化传统却保留了下来。比如南京驻防城里的满族子弟,虽然不再当兵,却世代传承着满族的弓箭技艺。

同治十年,江宁将军在一份奏折中写道:"今日之驻防,已非昔日之驻防。虽军备渐弛,然满汉之情却愈发深厚。"这句话道出了驻防制度演变的实质。

到了清末,很多驻防城的形态都发生了变化。有的成了商业区,有的变成了居民区。但那些独特的建筑、街巷和习俗,却永远地留在了城市的记忆中。

现在走在这些老城区里,还能看到当年驻防城的遗迹。那些满式砖雕、石刻、门楼,无声地诉说着一段特殊的历史:一个民族如何通过军事驻防,最终实现了与当地文化的深度融合。

满八旗战力不差的,直到清末还挺有血性!绿营就太渣了,清末许多战争主要是绿营参战,鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午战争、八国联军侵华……发生在东南华北的几乎是绿营参战,战绩惨不忍睹。当然满族人口太少,许多战争没成主力也是原因之一。