唐赋隐去作者和年代,罗列在一起阅读,会发现,唐人在写作植物题材的赋作时,有一个十分有趣的现象,那就是:赋作家在题咏甲植物时,会刻意贬损乙(或其他多种)植物,通过这样的方式来抬高、赞扬甚至吹捧自己所歌咏的植物对象。

作者的目的也许是希望刻意抬高歌咏对象的地位以显示自己专作此文的合理性,进而求得读者的认可。在这种情况下,就会使得同一植物在不同作品中,不时以被称颂和被贬损的姿态出现,可以称之为:唐人在创作题咏植物的赋作时,对植物进行评价的过程中互相贬低某类植物的现象。

一、互贬现象的实例

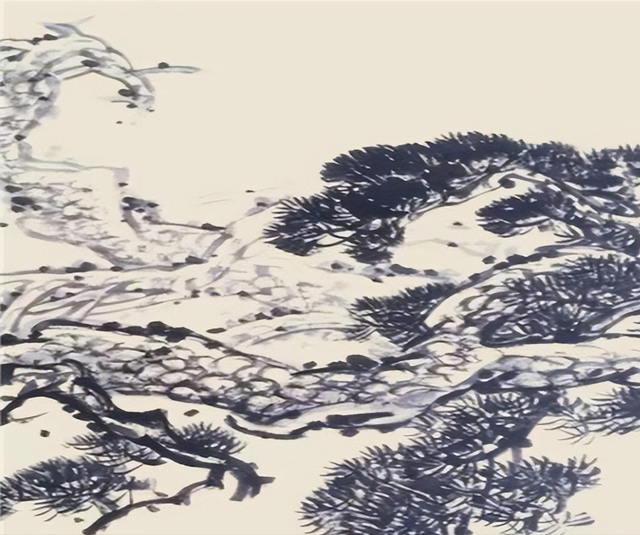

一、互贬现象的实例现以唐人赋咏较多的松柏来说明这一现象。崔敦礼在《种松赋》中为了突出松树凌霜耐寒的特性,排比了一系列植物。他说桃李榆柳摧折于飞雪本属实情,但将这些植物与粪壤相提并论,显然有轻视贬低的意味。

李绅《寒松赋》也是先褒扬松的良好品质,“(松)其为质也,不易叶而改柯,其为心也,甘茂霜而停雪”,接着再将之与其他植物对比,说松树“不学春开之桃李,秋落之梧桐”,为了抬高松而贬低了桃李和梧桐。

王棨《松柏有心赋》为了强调松柏坚贞有心的美好寓意,贬损了梧桐、柳树等植物,“(松柏)或盘根于幽涧之畔,或挺资于高山之侧,岂侪兰桂,何惭荆棘……岂无井上之梧,亦有园中之柳,当春色以自得,在岁寒而则否”。徐寅《涧底松赋》也称松树“抡材倘鉴,合居樗栎之前”。上官逊《松柏有心赋》同样是上述写法,称赞松柏的同时也贬损其他植物。

以上崔敦礼等人在各自的赋作里为了夸赞松柏而贬低其他植物,不想松柏却在别人的赋作中成为被贬损的对象。譬如郭炯在《西掖瑞柳赋》中盛赞柳树“春布发生之庆,秋行肃杀之令,于天地而不失其常,在金木而各得其性”,说它“荣枯顺理,鄙松柏之后凋”。

陆龟蒙在《采药赋》中以拟人的修辞方法歌咏白芷,甚至声称“誓不为涧底松”,与上文的松柏赋对照品读,十分有趣。唐赋中针对植物的互贬言辞还有很多,经过梳理可知,唐代赋作家互贬植物的言辞涉及到数十篇作品、数十个植物品类,可见这一现象具有一定的普遍性,并非单个作家的独自创造。那么这一现象产生的原因是什么呢?

二、互贬现象的产生原因及意义上述互贬现象的产生,一个重要的原因是赋作在描写方法上铺陈、夸饰的传统。各类文学体裁当中,赋体具有自身独特的性质,对此《文心雕龙诠赋》精辟地概括为“赋者,铺也,铺采摘文,体物写志也”,这句话译成现代汉语是“赋这种文体的特征就是铺陈,铺陈华丽的文藻,进而描述物象、抒发心志”。

赋体创作中,与铺陈辞藻相对应的是夸张扬厉的写法。《文心雕龙》专有“夸饰”一节论述辞赋的夸张手法。铺陈是针对文字形式而言的,表现为意象的堆叠和章句的排比,夸饰是针对行文的语气而言的,表现为说得过分夸张,讲一件事情或事物,就把话说绝了,达到登峰造极、无与伦比的程度。

《汉书扬雄传》评价扬雄的赋作,称“雄以为赋者,将以风也,必推类而言,极丽靡之辞,闳侈钜衍,竞于使人不能加也”,颜师古特别在之后注释道“言专为广大之言”意即扬雄在赋中喜欢说大话,言语夸张甚而失实,使人无以复加。

《文心雕龙夸饰》举了扬雄《甘泉赋》为例来说明夸饰手法,扬雄在赋文里编造了玉树和鬼神等人们不可能见到的事物来表现树木的珍稀、宫殿的高大。赋体铺陈、夸饰的风格特征自赋诞生之初便一贯如此,直至魏晋时抒情小赋兴盛之后才有所改变。赋体铺陈夸饰的写作传统,对赋作家创制描写植物的赋作有很大影响。因此植物赋中铺陈的描摹手法和夸饰的语言风格,与其他赋作特别是散体大赋如出一辙。

需要特别指出的是,通常情况下,赋作家专门作文描写某物,说明作者对该物有一定的好感,甚至是非常喜欢它,因为这样的好感是引起作家写作兴趣的前提,其他咏物诗词也是如此,所以作家们在各自的作品里都会褒扬所咏之物。

但既然是作家主观上的赞扬,就很难做到理性客观,因此赋作里赞美性质的言辞很难避免铺陈美言、夸饰所咏之物的写法,而且极易夸张到失真的地步。

例如,张九龄在《荔枝赋》中铺陈夸饰荔枝的美味,说荔枝的甘美使人翘首以盼,能够平息愤怒、忘却疾病,这显然是夸饰的极言。作者如此铺陈夸饰,目的自然是褒扬和抬高自己歌咏的植物对象,而用铺陈的手法贬低其他一系列植物,能够从侧面更好地达到赞誉所咏植物的目的。

比如舒元舆《牡丹赋》的例句,为了显示牡丹花中第一的地位,连续贬低了玫瑰、芍药等多种花卉植物,铺陈的同时也运用夸饰的写法,用“羞死”“灰心”“屈膝”等拟人词汇过度夸大地形容了牡丹的艳丽。

唐代植物赋中互贬植物现象的产生,也是唐人对先唐植物赋,以其他植物比喻所咏植物的写法的,进一步创造和发展。这里说“比喻”也许不甚全面,应当说既包括比喻也包括类比、比较,实际就是指的诗经六义中的“比”。

刘勰在《文心雕龙比兴》中说“比类虽繁,以切至为贵,若刻鹄类鹜,则无所取焉”,这是告诫文学创作者,“比”的运用方法虽有很多,但贵在切合,如果用“比”却把天鹅描画成了野鸭,那就不足取了。

“比”的写作方法很早就出现于诗赋之中,植物题材的赋作自然也有“比”的修辞手法。而关于植物的比类修辞中,用其他植物来比喻所咏植物,并隐含着要通过将其他植物跟所咏植物进行对比来分出高下,看上去极为符合刘勰提出的“切至”的要求。

这种写法出现于唐代以前,魏晋南北朝时期的咏植物赋作中较常使用。例如傅玄《紫华赋》“蕴若芝草之始敷,灼若百枝之在庭”,用祥瑞的芝草来比喻紫华(即长乐花)。傅咸《芸香赋》“枝娴娜以迴萦,象春松之含曜兮,郁蓊蔚以葱青”,用松树的形态来比喻芸香。

夏侯湛《宜男花赋》“体柔性刚,蕙洁兰芳……远而望之,灼若丹霞照青天,近而观之,炜若芙蓉鉴渌泉”,用大众熟知的兰蕙和芙蓉来比喻较为罕见的宜男花。夏侯湛《荠赋》说荠草严冬时节仍旧茂盛,“齐精气于款冻,均贞固乎松竹”款冻即款冬花,款冬和松竹都是耐寒植物,所以夏侯湛把荠草与之类比,说荠草和它们一样都是凌霜挺茂的坚贞植物。

众所周知,在一套比喻系统中,本体的品性特质是逊于喻体的。比如讲某物坚若磐石,则其坚硬的程度定然稍逊于岩石。在上述赋作里,所歌咏的植物对象也是比不上用来作比的植物的,傅玄说紫华蕴若芝草,夏侯湛说荠草均贞固乎松竹,实际上紫华灿烂的程度逊于灵芝,荠草坚定不移的品性也比不上松竹。

不过随着赋体文学的不断发展,逐渐的,用来作比较的两方面植物之间的关系发生了变化,其他植物的地位开始低于赋作家所歌咏的植物,但是作者言辞之间又没有明确加以贬低的意味。

例如张协在《都蔗赋》中描写甘蔗的甜蜜,说它“清滋津于紫梨,流液丰于朱橘,择苏妙而不逮,何况沙棠与椰实”,清晰直白地说明了梨、橘和沙棠、椰子等水果都比不上甘蔗。又如潘尼《秋菊赋》写道“(菊)垂采炜于芙蓉,流芳越乎兰林”,这是虽用其他植物来“比”本文所咏植物,但实际上所咏植物的品质己经超越了其他植物。

唐人对魏晋以来植物赋中比喻、类比的手法进行了新的创造,在铺排其他植物与所咏植物进行对比时,用贬低其他植物的方式来抬高自己歌咏的植物,进而将两方面植物的关系彻底扭转了。

唐人题咏植物的赋作在对植物进行品评时的互贬现象,是赋体文学发展到一定阶段的产物。它不仅具有文学史上的意义,即一种新的写作手法的创制及运用,还具有文化史、思想史上的意义。所谓文化史、思想史上的意义,主要是基于唐代古人对待植物的审美认识的角度评判的。

这一互贬现象标志着中国古人对植物的审美认识,从汉魏六朝的重外在物色美感,发展到唐代以后的重内在精神意蕴。唐代处于中国古代花卉文化发展史的中段位置,正是花卉文化发展进程的转折期。植物题材赋中的互贬现象正好能够反映这一重要的转折变化。

唐代以前,古人(主要是文化素养高的文士群体)欣赏和品鉴植物,主要从外在的物色出发,因此植物赋中以其他植物比喻所咏植物时主要阐发它们色彩、形态的类似性或差异性,对于植物蕴含的文化象征意义极少着墨。唐代以后,植物赋中针对植物的互贬现象标志着人们对植物的欣赏和认识发生了变化。

三、总结

三、总结在唐代文人的植物题材赋作中,出现了大量的体现人们价值判断的言辞,涉及互贬现象的赋作里尤其明显。唐人使用了很多拟人化的字词,诸如耻笑、惭愧、鄙陋等,将植物视为一个个文化客体加以褒贬。这是以事先赋予植物文化身份为前提的,说明植物已经拥有足够的精神文化意蕴,以致于人们经常性地使用品评人物的方式来鉴赏植物了。

简而言之,唐人赋予了植物各种人类具有的品质,使植物成了人类的文化分身。唐人在赋作中对各类植物进行褒扬和贬损,其评判标准正是植物所象征的人类品性特质,因此赋作中互贬现象的广泛存在也就标志着唐人对植物的审美认识进入了重视精神意涵审美的新阶段。